- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約64,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、405施設・437事業を運営し、66,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

2024.04.10

膵臓(すいぞう)がん

pancreatic cancer

解説:山田 高嗣 (奈良病院 外科部長)

膵臓(すいぞう)がんはこんな病気

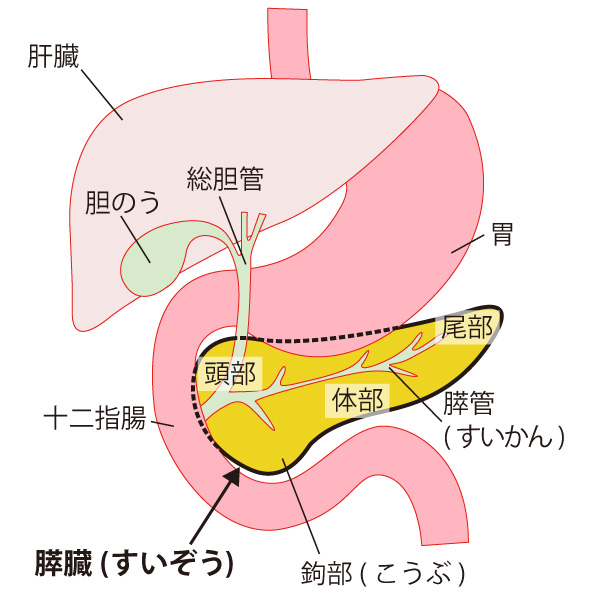

膵臓(すいぞう)は、胃の裏側にあるタラコのような形をした長さ20cmほどの臓器です。膵臓のはたらきは、①食べ物の消化を助ける膵液(すいえき)を分泌する「外分泌機能」と、②血糖値を調節するインスリンなどのホルモンを分泌する「内分泌機能」です。膵液は膵管(すいかん)という細い管を通って十二指腸に流れます。膵臓がんの多くはこの膵管に発生します。

膵臓がんは、膵臓の周りのリンパ節や肝臓、肺に転移しやすく、お腹の中にがん細胞が散らばって広がる(腹膜播種)こともあるため、ほかの臓器のがんと比べて死亡率が高いとされています。

膵臓(すいぞう)がんの症状

膵臓がんは、小さい間はほとんど無症状ですが、進行してくると腹痛や黄疸、腰や背中の痛み、体重減少、食欲不振などが起こります。

また、急に糖尿病と診断されたり、糖尿病の治療中に内分泌機能が急激に悪化して血糖の調節に支障が出たりすることから膵臓がんが見つかることもあります。

膵臓(すいぞう)がんの検査・診断

自覚症状や血液検査(腫瘍マーカー)などから膵臓がんが疑われた場合、腹部超音波(エコー)検査をはじめ、造影CT検査、腹部MRI検査あるいは超音波内視鏡検査(EUS)などでより詳しく病状を確認し、可能な限り細胞や組織を採取して病理検査を行ないます。それでも診断が確定できない場合は、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)をする場合もあります。

がんの進行の程度を示す病期(ステージ)は、必要に応じて造影CT、造影MRI、EUS、PET検査などでがんの広がりや、ほかの臓器への転移がないかで診断します。さらに、「腹膜播種(がんの腹膜への転移)」の有無を調べるために、審査腹腔鏡(全身麻酔をして腹腔鏡でお腹の中を調べる)を行なうこともあります。

膵臓(すいぞう)がんの治療法

がんのステージによって、「切除可能」「切除可能境界」「切除不能」に当てはまる状態を調べ、年齢や身体の状態を総合的に評価して治療法を検討します。がんが切除できる場合(切除可能)は、手術のみ、あるいは手術と抗がん剤による薬物治療(化学療法)を行ないます。

がんの大きさやリンパ節への転移の状態によって、手術でがんを取りきれるかどうか判断が難しい場合(切除可能境界)は、化学療法や放射線治療後、治癒につながる切除が可能か再評価して手術を行なうこともあります。

がんが膵臓周囲の大きな血管を巻き込んでいる場合や、別の臓器・腹膜に播種転移があり、手術ができないとき(切除不能)は、化学療法や放射線治療を行ないます。

大きさ1cm以下の膵臓がんの5年生存率は80%との報告もあり、早期発見・治療はとても重要です。しかし、膵臓は「沈黙の臓器」といわれ、がんが発生しても小さいうちはほとんど症状がないため、病気が進行してから発見されるケースが多いです。膵臓がんの発生や進行の原因になる要素(危険因子)をチェックすることが早期発見のポイントとなります。

膵臓がんの危険因子は、タバコ(喫煙)、お酒の多飲(飲酒)、太りすぎ(肥満)などの生活習慣などがあります。また、糖尿病や慢性膵炎、すいのう胞などの病気を持っていたり、膵臓がんの家族歴がある人も危険度が高いので、かかりつけ医への相談、定期的な検査・診断を行ないましょう。また、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)から膵臓がんが発生する場合もあります。この病気と診断され、経過観察が必要といわれた人は、必ず定期的に検査を受けることが大切です。膵臓がんの危険因子をチェックし、早期発見ができるよう心がけましょう。

膵臓がんの原因はいまだ不明な点が多く、はっきりとした予防法はありませんが、膵臓がん発症の危険因子を減らすことは、予防に役立ちます。

生活習慣の中でも、喫煙は確立した危険因子で、喫煙者は非喫煙者と比べて膵臓がんになるリスクが2〜3倍高いと報告されています。さらに、肥満は膵臓がんだけでなく糖尿病の原因にもなります。食生活の欧米化によって脂肪やタンパク質を摂りすぎると、消化するために多くの膵液が必要となり、膵臓に負担がかかります。健康的な食事、適度な運動、禁酒や節酒など、生活習慣を見直すことが、膵臓がんの予防につながります。

解説:山田 高嗣

奈良病院

外科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

施設と拠点

施設と拠点 お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所