現在、世界的に増加傾向にある糖尿病は私たちの身近な病気の1つといえるのではないでしょうか。そんな糖尿病の薬物治療は多様化する患者にあわせて進化を続けています。糖尿病薬の歴史や現在の新薬について知り、薬物治療への理解を深めましょう。

患者数の増加と医療費の高騰

糖尿病の患者数は日本を含めたアジア地域を中心に世界的な増加傾向を示しています。2015年時点で3億8670万人、約20年後の2035年にはその約1.5倍に相当する5億9200万人にまで激増することが予測されています。「いま、世界で、3秒に1人、糖尿病患者が発生し、6秒に1人、糖尿病に関連する病気で命を奪われている」ともいわれているのです。※1

日本においては、2012年の厚生労働省「国民健康・栄養調査」による糖尿病の患者さんの推計は950万人となっています。5年前(2007年)の890万人に対してさらに増加しており、「糖尿病が強く疑われる人」と「糖尿病の可能性が否定できない人」を合わせた割合は、男性27.3%、女性21.8%と、実に国民の約1/4が糖尿病かその予備軍であることが明らかになりました。さらに今後日本の人口は減少の一途をたどるものの、糖尿病人口は向こう30年間増加傾向を維持するとの予測も出されています。

また、糖尿病データマネージメント研究会(JDDM)の報告によると、社会の高齢化に伴い、患者さんの平均年齢は2001年の61.5歳から2012年度は64.1歳とほぼ2人に1人が前期以降の高齢者となっています。事実、わが国における60歳以上の高齢者の3人に1人以上が糖尿病かその予備軍という深刻な現実に直面しているのです。

糖尿病の医療費は2013年度、国民医療費40兆610億円に対して、1兆2076億円に上り、1疾患単位に要する金額としては第1位でした。患者単位で見ると、合併症のない人で66万円/年であるのに対して、腎透析:906万円/年、失明:650万円/年、下肢切断:1176万円/年と合併症の併発によりその額は一気に高騰し、日本の医療経済を圧迫する一要因ともなっています。

※1 出典:『IDF Diabetes Atlas 7th Edition 2015』

患者さんの層も多様化

糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病があります。1型糖尿病は膵臓(すいぞう)のβ細胞が壊れることにより、体内でインスリンが全く分泌できなくなってしまう糖尿病です。2型糖尿病は遺伝的に糖尿病になりやすい体質や、肥満・運動不足・ストレスなどをきっかけに発病し、体内でインスリンの効果が出にくくなったり、分泌のタイミングが悪くなったりします。

特に生活習慣病の代表疾患ともいわれ、糖尿病の大部分を占める2型糖尿病は高齢化と同時に発症年齢の低年齢化も進んでいます。患者像は極めて多様化し、罹病期間が長く、多くの合併症を有する寝たきりの高齢者がいる一方で、罹病期間も短く合併症を持たない活動的な若年者もいるのです。治療を行なう際には、年齢はもちろん、治療に対するモチベーション、低血糖や副作用のリスク、罹病期間や生命予後、他の合併疾患、さらには家族の支援体制、経済的背景などを総合的に判断した上で個々に治療目標を立てる必要があり、決して画一的であってはなりません。

薬物による治療の問題点

糖尿病の患者さんは血糖コントロールのため、食事・運動療法などの治療に加えて、その多くが薬物(糖尿病薬)治療を受けています。しかし、現在、医師から処方された薬剤あるいは注射薬が正しく内服(注射)されていない、特に「残薬の問題」が大きな課題となっています。問題のポイントは以下のとおりです。

糖尿病の患者さんは血糖コントロールのため、食事・運動療法などの治療に加えて、その多くが薬物(糖尿病薬)治療を受けています。しかし、現在、医師から処方された薬剤あるいは注射薬が正しく内服(注射)されていない、特に「残薬の問題」が大きな課題となっています。問題のポイントは以下のとおりです。

残薬の問題

- 1、わが国の残薬による薬剤費の損失は年間約500億円に及んでおり、特に糖尿病薬の服薬遵守状況は70%前後と他疾患(高血圧や気管支喘息など)と比べても決して良好とはいえない。

- 2、薬の飲み忘れは特に昼に多いが、就労中の中・壮年では朝の飲み忘れも多く、「食事時間が不規則であること」などが内服継続の大きな障害になっている。

- 3、服薬アドヒアランス※2の低下は、血糖コントロール(HbA1c)の悪化等のみならず入院率や死亡率の悪化にもつながっている。

- 4、インスリン注射やスルホニル尿素薬の使用者では低血糖を合併しやすく、これが合併症進展のリスク増大と治療に対するモチベーションの低下につながっている。

- 5、在宅療養者は増加の一途を辿り、介護者にとって服薬管理は特に大きな負担となっている。

インスリン注射

※2 アドヒアランス:患者さんが積極的に治療方針の決定に参加し、その決定にしたがって治療を受けること

治療薬の歴史

これらの課題を克服するため、昨今さまざまな作用メカニズム、さらには作用時間の延長による内服や注射回数の低減を目指した新薬が次々と市場に登場しています。

歴史的に見るとほんの30年前まで、糖尿病薬といえば「インスリン注射」と「スルホニル尿素薬」の2系統のみしか日常的には使用されていませんでした。それらの使用により、確かに血糖コントロールは顕著に改善したものの、インスリン注射の煩雑さに加えて体重増加や不測の低血糖の危険が常に付きまとっているものでした。1990年前後から、ようやく食後血糖を優先的に低下させる「αグルコシダーゼ阻害薬」や「速効型インスリン分泌促進薬」、あるいはインスリンの効果を高める「メトホルミン」や「チアゾリジン系薬剤」の使用が可能となります。しかし、内服回数の多さや型の大きさ(メトホルミン)、むくみや体重増加(チアゾリジン系薬剤)が起きる等の問題により、必ずしも使用しやすい薬剤とはいえませんでした。

ところが、2009年末にインクレチン関連薬※3の一つである「DPP-4阻害薬」が市場に登場して状況は一変します。この系統の薬は1日1回の内服で確実な血糖低下作用に加えて体重増加や低血糖をきたさないことから、販売後一気に使用が拡大し、現在最も使用頻度が高い糖尿病薬として位置づけられています。「DPP-4阻害薬」とほぼ時期を同じくして発売された、もう一つのインクレチン関連薬である「GLP-1受容体作動薬」は、より顕著な血糖低下作用や体重減少効果、低血糖の少なさ、膵臓(すいぞう)の保護作用等で発売当初脚光を浴びましたが、注射薬であること、吐き気や嘔吐等の副作用、コストの問題等で「DPP-4阻害薬」のように使用頻度を一気に拡大するには至りませんでした。

※3 インクレチン関連薬:インクレチンは、小腸から食事に応じて分泌されるホルモンで、血糖値が上昇した時のみに作用し、インスリンの分泌を促進して血糖を降下させる。このインクレチンの作用を強める薬を「インクレチン関連薬」と呼ぶ

治療薬の歴史

| 年代 | 薬名 | 特長 | 問題点 |

|---|---|---|---|

| 1980年代 | ・インスリン注射 ・スルホニル尿素薬 (以上の2系統のみ) |

血糖コントロールが顕著に改善 | ・インスリン注射の煩雑さ ・体重増加、不測の低血糖の危険 |

| 1990年前後 | ・αグルコシダーゼ阻害薬 ・速攻型インスリン分泌促進薬 |

食後血糖を優先的に低下させる | 内服回数の多さ |

| ・メトホルミン ・チアゾリジン系薬剤 |

インスリンの効果を高める | ・内服回数の多さ ・剤型の大きさ(メトホルミン) ・むくみや体重増加(チアリゾン系薬剤) |

|

| 2008年以降 | ・持効型インスリン製剤 →グラルギン・デテミル |

1日1回という簡便さ | ・作用ピークの存在 ・24時間にやや届かない作用時間の短さ |

| 2009年末 | DPP-4阻害薬 (インクレチン関連薬の一つ) ★現在、最も使用頻度が高い糖尿病薬 |

・1日1回の内服で確実な血糖低下作用 ・体重増加や低血糖をきたさない |

|

| GLP-1受容体作動薬 (インクレチン関連薬の一つ) |

・より顕著な血糖低下作用 ・体重減少効果 ・低血糖の少なさ ・膵臓(すいぞう)の保護作用など |

・注射薬である ・吐き気、嘔吐等の副作用 ・コストの問題など →使用頻度を一気に拡大するには至らず |

新しい治療薬の登場に伴う治療選択肢のさらなる拡大

2014年4月、尿としてブドウ糖を排泄することにより、血糖値ばかりでなく体重を減少させるという全く新しい作用メカニズムをもつ「SGLT2阻害薬」が市場に登場しました。これまで治療が困難であった「複数の薬を併用しても血糖のコントロールが難しい肥満2型糖尿病患者」に対する新たな選択肢です。さらに2015年以降、この薬が心血管死亡や腎臓病の進展を顕著に低下させるという画期的な報告が海外からなされ、さらなる注目を集めることになります。

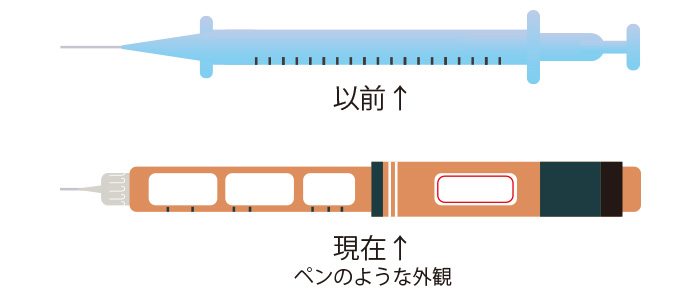

一方、インスリン注射の世界でも、2008年以降、1日1回で24時間効果が持続する持効型インスリン製剤が、その使用の簡便さから広く注目を浴びます。ただし、第一世代のグラルギンとデテミルは作用ピーク※4の存在や、24時間にやや届かないという作用時間の短さの面で課題が残りました。しかし、2013年以降に発売されたデグルデグやグラルギンU300は、24時間を確実に超える作用時間の長さと作用ピークの少なさを備えており、1日1回の簡便さに加え、低血糖(特に夜間)の少なさ、量の調節のしやすさなどから、一般的な2型糖尿病のみならず、多忙な中・壮年期の患者さんや家族の監視下でのインスリン注射が必要な高齢の2型糖尿病の患者さんにまで使用の幅が拡大しました。

インクレチン関連薬の世界でも新たな変化がありました。まず前述の理由で使用が限定的であった「GLP-1受容体作動薬」には2013年以降、週1回投与製剤が登場します。特に2015年に発売されたディラグルチドは週1回投与で、かつ振盪(しんとう)※5が不要で注射法も極めて簡便です。インスリンに匹敵する血糖低下作用を示すことから、家族が遠方に住まい、毎日の監視が困難な認知症を伴った一人暮らしの高齢の方や施設に入っている方への投与もかなりの程度容易になることが期待されます。

最後に、現在最も使用頻度が高い糖尿病薬である「DPP-4阻害薬」の分野でも2015年5月以降、ついに週1回投与の持続性製剤(トレラグリプチン、オマリグリプチン)が登場します。血糖低下作用はほぼ1日1回製剤と同程度で、副作用の増加はなく、かつコストは割安です。当院でこの「週1回投与の持続性DPP-4阻害薬」を内服している2型糖尿病の患者さん62名を対象にアンケート調査を行なったところ、3割強認めた飲み忘れ率が薬の切り替え後はほぼ皆無になり、9割以上の患者さんがこの薬の継続に肯定的な意見を示しました。今後飲み忘れの多い多忙な中・壮年期の方や高齢の方、コスト安を希望する方を中心に使用の拡大が予想されます。

※4 作用ピーク:薬が作用する時間にピークがあること。血糖のピークとインスリンの作用ピークに大きな差があると、低血糖を生じやすくなる

※5 振盪(しんとう):使い捨て型のインスリン製剤を両手でこするように回転させたり、ゆっくり上下に逆さにすること

近年の糖尿病薬

| 年代 | 薬名 | 特長 | 患者さんへの影響 |

|---|---|---|---|

| 2013年以降 | 持効型インスリン製剤 →デグルデグ →グラルギンU300 |

・1日1回という簡便さ ・24時間を確実に超える作用時間の長さ ・作用ピークが少ない ・低血糖(特に夜間)の少なさ ・量の調節のしやすさ |

一般的な2型糖尿病の患者さん、多忙な中・壮年期の患者さん、家族の監視下でのインスリン注射が必要な高齢2型糖尿病の患者さんにも使用の幅が拡大 |

| 2014年4月 | SGLT2阻害薬 | 尿としてブドウ糖を排泄することにより血糖値、体重を減少させる全く新しいメカニズムを持つ | 治療が困難だった「複数の薬を併用しても血糖のコントロールが難しい肥満2型糖尿病患者」に対する新たな選択肢となる |

| 2015年 | GLP-1受容体作動薬 →ディラグルチド |

・週1回投与製剤 ・振盪が不要で注射法も簡便 ・インスリンに匹敵する血糖低下作用を示す |

家族が遠方に住まい、毎日の監視が困難な認知症を伴った一人暮らしの高齢の方や施設に入っている方への投与もかなりの程度容易になると推測される |

| 2015年5月以降 | DPP-4阻害薬 →トレラグリプチン →オマリグリプチン |

・週1回投与の持続性製剤 ・血糖低下作用は1日1回製剤と同程度 ・副作用の増加なし ・割安のコスト |

内服している2型糖尿病患者さんへのアンケートで3割強認めた飲み忘れ率が、薬の切り替え後ほぼゼロに改善、9割以上の患者さんがこの薬の継続に肯定的な意見を示す |

多様な薬物による治療の広がり

昨今、SGLT2阻害薬、新しい持効型インスリン製剤、そして週1回投与の持続性インクレチン関連薬等の登場により、患者さんにとっても、そして医師サイドから見ても治療選択肢は革新的な広がりを見せています。

患者さんそれぞれの病態に合わせてこれらの選択肢を上手に使い分けることにより、服薬アドヒアランスと患者満足度を担保しつつ、より安全かつ十分な血糖コントロールが実現できる医療環境が今まさに整いつつあります。

解説:番度 行弘

福井県済生会病院

内科部長

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス