2014.01.16 公開

2025.07.29 更新

胃がん

stomach cancer

監修:土田 知史 (横浜市南部病院 外科 部長)

胃がんはこんな病気

胃がんは、胃の内側を覆う粘膜から発生する悪性腫瘍です。発症の原因は完全には解明されていませんが、ヘリコバクター・ピロリ(HP)菌感染、喫煙、食塩の過剰摂取、野菜・果物の摂取不足など、環境や生活習慣などが関与していると考えられています。特にピロリ菌感染は、世界保健機構(WHO)より「確実な発がん因子」と認定されており、ピロリ菌感染による慢性胃炎が長期化すると胃粘膜の萎縮(萎縮性胃炎)が引き起こされ、胃がんが発生することが知られています。

日本では胃がんによる死亡率は年々減少していますが、依然としてがん死亡原因の上位を占めています。最新の人口動態統計(厚生労働省)によると、男性では第3位、女性では第5位となっています。男女比は約2:1と男性に多く、60歳以降に多く発症しています。

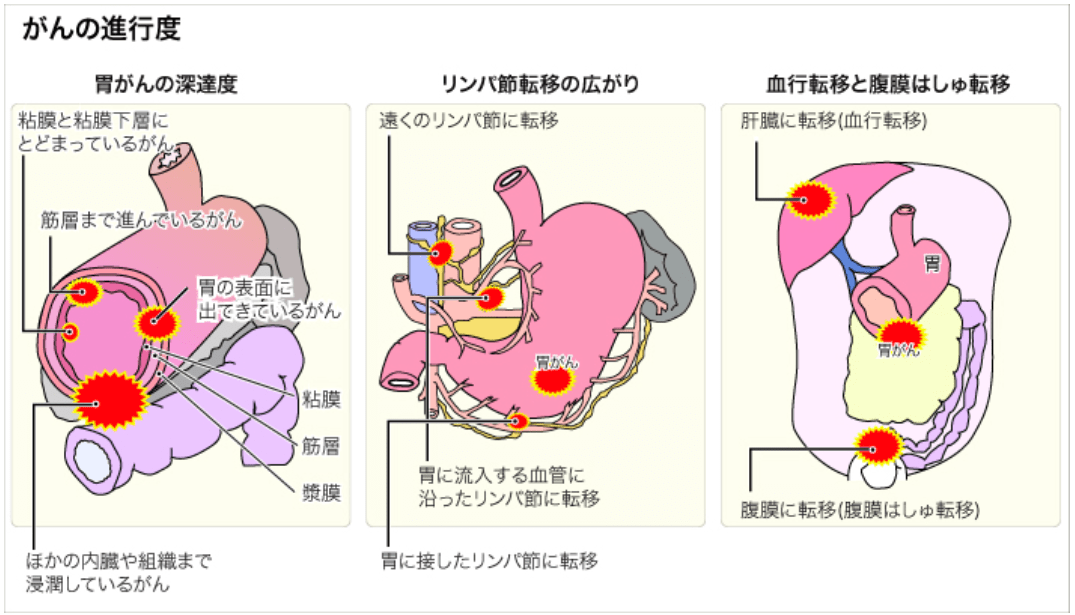

胃がんは、胃の粘膜から発生し、粘膜下層→筋層→漿膜下層(しょうまくかそう)→漿膜(しょうまく)と徐々に深く進行します。また、がん細胞がリンパ管や血管の中に入り込み、胃の周囲のリンパ節に転移したり肝臓・肺などの遠くの臓器に転移(血行転移)したりすることがあります。また、胃の壁を貫いて腹膜へと転移(腹膜播種=ふくまくはしゅ)することもあります。がんの広がりや転移の有無により、進行度はステージI~IVに分類され、治療方針が決定されます。なお、早期がんは粘膜または粘膜下層までにとどまるがんで、進行がんはそれより深く浸潤した状態です。粘膜下層まで浸潤した早期がんでも、約10~20%にリンパ節転移が認められます。

胃がんの治療法

胃がんの治療は、がんの進行度や全身状態に応じて選択されます。

内視鏡的切除

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)は、胃内視鏡を用いてがんを含む粘膜を切除する方法で、リンパ節転移のリスクが極めて低い早期がんが対象となります。手術に比べて身体への負担が少なく、胃が温存されるため治療後も生活の質が保たれるのが特徴です。

手術療法

遠隔転移がなく切除可能と診断された場合には、胃の一部または全部を周囲のリンパ節とともに切除します。

腹腔鏡下手術は、身体への負担が少なく術後の回復が早いことが利点で、早期がんのみならず進行がんでも有効性が証明されています。ロボット支援手術は2018年に保険適用となり、より精緻な操作が可能なため、出血や合併症のリスク低減が期待されています。

術後補助化学療法

ステージII~IIIの進行がんでは、再発予防のために手術後に補助化学療法が行なわれます。S-1(経口抗がん剤)を1年間服用、またはS-1とドセタキセルなどの点滴の抗がん剤を併用することで、生存率の向上が報告されています。

化学療法(抗がん剤治療)

切除不能な進行がんや再発胃がんに対しては、全身化学療法が第一選択となります。

初回治療(1次治療)としては、S-1+オキサリプラチン(SOX療法)やカペシタビン+オキサリプラチン(CapeOX療法)などが用いられています。さらにそれぞれの腫瘍の特性を調べる検査(バイオマーカー検査)によって、最適な治療薬を追加することで、より高い治療効果が期待できるようになってきています。

バイオマーカー検査の種類と治療薬

・HER2検査

陽性の場合、HER2を標的とした薬物(トラスツマブなど)が有効なことが示されています。

・CLDN18.2検査

陽性の場合、CLDN18.2を標的とした薬物(ゾルベツキシマブなど)が有効なことが示されています。

・MSI/MMR検査

マイクロサテライト不安定性が高い(MSI-High)場合、免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブやペンブロリズマブなど)の有効性が高いことが示されています。

・CPS(PD-L1)検査

高値の場合、免疫チェックポイント阻害薬の有効性が高いことが示されています。

これらの治療により、無治療に比べて生存期間は大幅に延長されることが期待されますが、副作用(吐き気、倦怠感、骨髄抑制など)が出現することもあり、適切な副作用対策を行なう必要があります。

・緩和ケア

がんの進行により根治することが難しい場合でも、痛みや食欲不振、吐き気などの症状を和らげることがとても大切です。また、身体的な痛みや苦しさだけでなく、精神的なつらさや経済的負担に対する不安なども和らげ、患者さんやご家族が自分らしく穏やかに過ごせるよう幅広い支援が行なわれます。

早期発見のポイント

胃がんは早期の段階では自覚症状がほとんどなく、定期的な検診による早期発見が非常に重要です。進行すると、上腹部の痛み、胃もたれ、吐き気、食欲低下、体重減少などの症状が現れますが、これらは他の疾患と区別がつきにくいため、症状が出る前の検査が大切です。

胃内視鏡検査(胃カメラ)

がんの有無を直接確認できる最も有効な検査です。近年では、NBI(狭帯域光観察)や拡大内視鏡などの高精細機器により、早期がんの発見率がさらに向上しています。

バリウム検査(胃X線造影)

主に胃がん検診に用いられますが、内視鏡に比べると精度はやや劣ります。

CT・MRI・腹部超音波検査

がんの進行具合やリンパ節・遠隔臓器への転移の有無を確認します。

PET検査

胃がんの早期発見にはあまり有効ではありませんが、遠隔転移の評価や再発時の精査には使用されることがあります。

予防の基礎知識

胃がんの発症リスクを下げるため危険因子の除去と同時に、早期発見に務めることが極めて重要です。

ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌

ピロリ菌感染は胃がんの最大の危険因子です。感染が確認された場合、除菌治療を早期に行なうことで胃がんのリスクを大きく低下させることができます。慢性胃炎と診断されれば保険適用での除菌が可能です。

食生活の改善

高塩分食・加工食品(特に燻製や漬物など)の過剰摂取はリスクを高めます。野菜や果物を多く含むバランスのよい食事が推奨されます。

禁煙・節酒

喫煙は胃がんのリスクを上昇させるため、禁煙が重要です。過度の飲酒も控えるようにしましょう。

定期的な胃がん検診

50歳以上を対象とした胃がん検診の受診が強く推奨されています。また、ピロリ菌感染により萎縮性胃炎が進行していた場合には、除菌後も発がんリスクが残るため、定期的な内視鏡検査が推奨されます。

監修:土田 知史

横浜市南部病院

外科 部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス