2014.09.24 公開

2025.09.30 更新

胆石

cholelithiasis

監修:力丸 竜也 (唐津病院 外科部長)

胆石はこんな病気

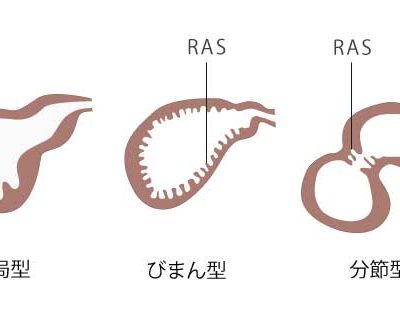

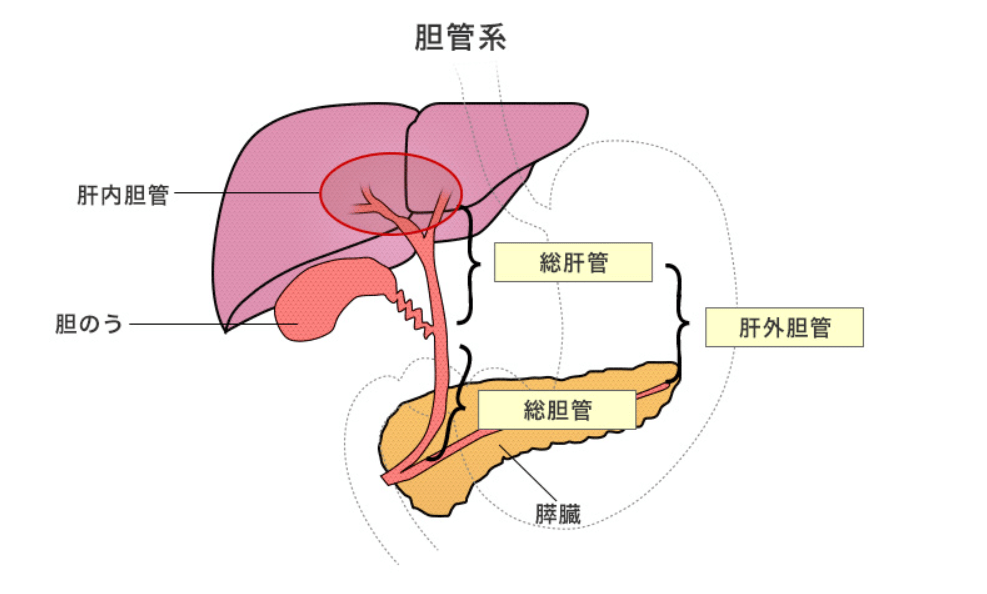

胆石とは、胆管系のどこかに石ができる病気のことをいいます。胆管系とは、肝臓で作られた胆汁を肝臓から腸(正確には十二指腸)に流す管組織の総称です。発生した石の所在部位により、胆のう結石、総胆管結石、肝内結石に分けられますが、なかでも最も頻度が高いのは胆のう結石です。俗に「胆石」といえば、胆のう結石を表していることが多いです。

石といっても、もちろん道端に転がっている石とは異なり、その成分は胆汁中に含まれるコレステロールやビリルビンなどが沈殿・析出(せきしゅつ)したものです。また、原因として細菌、特に腸内細菌が関与しているものもあります。近年では食生活の欧米化により、以前の日本には少なかったコレステロール結石が増加しています。

肝内結石は全胆石の1~2%と頻度は低いものの、治療方法が確立されていない難病を扱う臨床調査研究分野の対象疾患130疾患の中に入っており、治療が難しい病気です。

ただし、胆石があっても、無症状であることが少なくありません。これを「無症候性胆石」と呼び、胆のう結石の約5割を占めると言われています。

胆石の主な症状

胆石の主な症状として以下がみられます。

1. 腹痛

右上腹部を中心に腹痛を発症します。特に、胆石による腹痛は脂っこい食事をした後に起きることが多いです。胃・十二指腸潰瘍による腹痛の多くは空腹時に起きるので、この点に違いがあります。

2. 黄疸(おうだん)

総胆管結石や胆石性胆のう炎の場合、白目部分が黄色くなったり、皮膚が黄色くなる黄染、かゆみといった黄疸(おうだん)が出ることもあります。この状態を放っておくと、肝臓にダメージを与え、果ては全身へ悪影響を及ぼします。

3. 発熱

胆石に感染が併発すると、胆のう炎・胆管炎を起こし、発熱を引き起こします。これは適切な治療が必要な状態です。特に黄疸(おうだん)と発熱が合併した場合、命にかかわる病態(重症急性胆管炎など)も予想されますので、早急に医療機関を受診してください。

いずれにしても、症状を有する胆石は治療が必要となるので、消化器科・外科などの専門医を受診することをお勧めします。

早期発見のポイント

胆石には「5つのF」に該当する方々がなりやすいと昔から言われてきました。

「5つのF」は、以下を意味します。

・40~50歳(Forty or Fifty)

・やや肥満傾向にある(Fatty)

・色白(Fair)

・多産(Fertile又はFecund)

・女性(Female)

近年、住民健診や人間ドックでは腹部超音波検査が広く普及しており、検診の際に胆石が偶然見つかるケースが少なくありません。現在、上記の条件すべてに証拠があるとは言えませんが、肥満傾向、年齢(50歳以上)、さらに女性であるという条件は、胆石と因果関係があるようですので、これらに相当する方は定期的な超音波検査が必要でしょう。しかし、胆石が見つかったというだけでは治療の対象にならないこともあるので、医療機関に相談してください。

もちろん、上記の条件を満たさない方であっても、機会があれば超音波検査を受けることは悪いことではありません。

胆石症の治療について

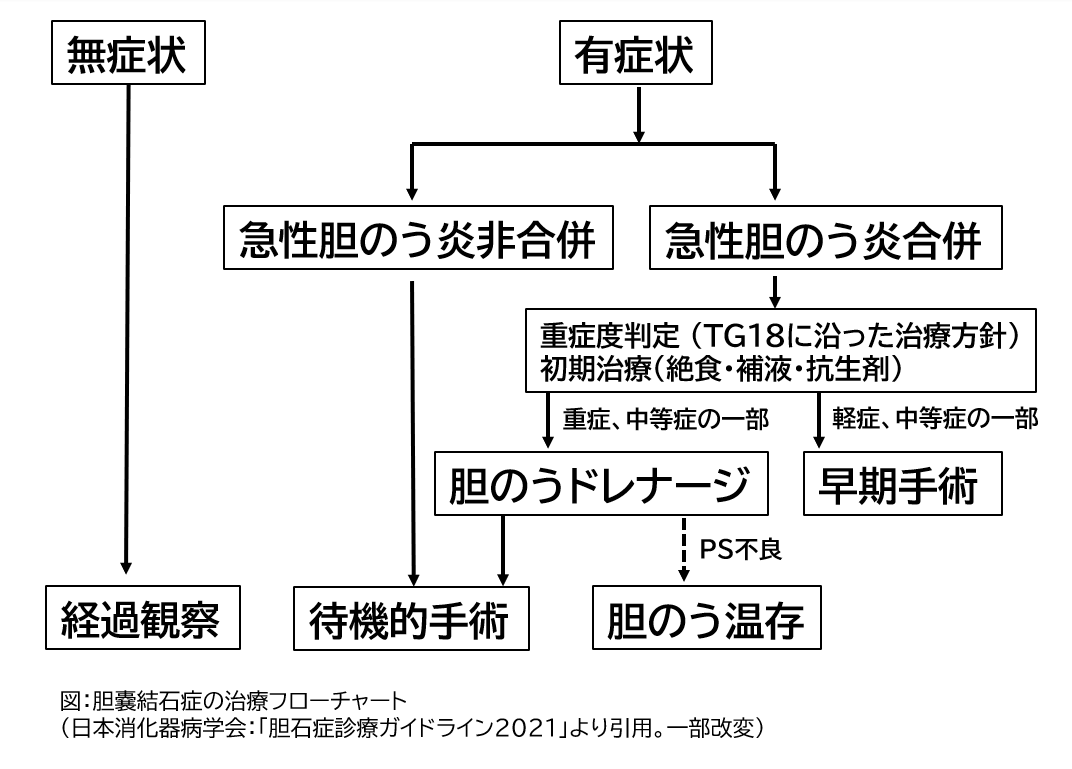

胆のう結石を認めても無症状の場合は経過観察を行ないますが、前述の“胆石の主な症状”のような症状がある場合は、胆のうに急性の炎症(急性胆のう炎)の合併がないかを確認し、それによって治療法を判断します。

急性胆のう炎を生じていなければ、患者の状態や都合に合わせて手術を行なう待機的手術という手段が取られます。しかし、急性胆のう炎の場合は炎症が進むと命に関わる可能性があるため、TG18(急性胆管炎・胆のう炎診療ガイドライン2018の略称)で重症度を判定し、それによって治療の方法を決定します。

TG18は、特に軽症例と中等性の一部では早期手術が勧められ、重症や、体力的に手術が難しい場合には、胆のう内に溜まった胆汁を経皮的(小さな切開部から行なう治療)にチューブを挿入して体外に排出する胆のうドレナージという治療が選択されます。その後、状態が落ち着いてから予定して手術を行なう場合や、患者さんの日常生活における活動制限が大きい(Performance Status=PS不良)場合には、胆のうを摘出しない治療「胆のう温存」の手段がとられます。

予防の基礎知識

胆のう結石の治療には胆のう摘出手術を行ないます。胆のうを摘出したとしても、胆汁自体は肝臓で作られているため、術後の日常生活にはほとんど影響しません。

総胆管結石の治療には内視鏡的(胃内視鏡の側視鏡を使用)治療と手術による治療があります。

肝内結石は極めて治療が難しい病気で、肝切除が必要になることもあります。いずれにしても身体にメスを入れたり、内視鏡などの身体に負担がかかる方法で治療をしなければなりません。できれば胆石にならないように予防したいところです。

胆石の形成には、肥満や過食、不規則な食生活、ストレスなどが影響しているといわれているので、これらを避けるような生活習慣を心掛けましょう。特に「脂肪の多い食事を取りすぎることは避ける」べきです。家族に胆石の患者さんがいる方はどうしても食生活などが似てくる傾向があるので、注意しましょう。

なお、無症候性胆石の治療に関しては、医療機関により考え方の違いがあります。腹腔鏡下の手術を第一選択として行なう医療機関が多いといわれています。傷も小さく身体への負担も少ないため、予防的な手術を行なうことも考慮されています。

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス