2020.10.21 公開

耳管開放症

patulous Eustachian tube

解説:遠藤 志織 (静岡済生会総合病院 耳鼻咽喉科 中耳手術・耳管センター長)

耳管開放症はこんな病気

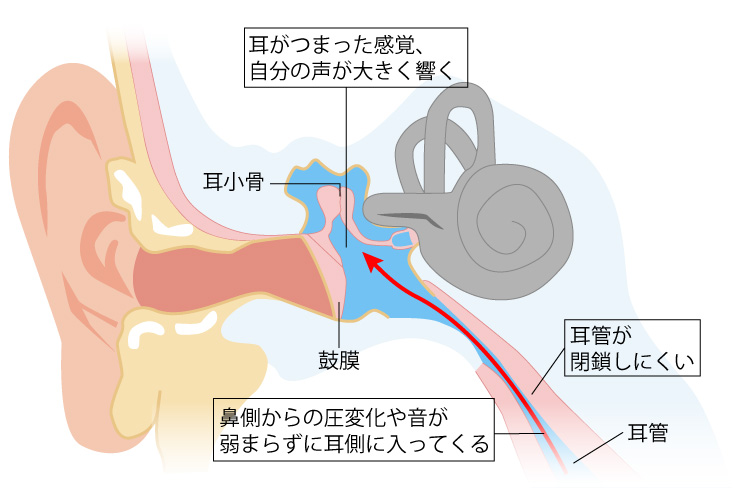

鼻と耳は、耳管という管でつながっています。耳管は耳の中の圧力を調整する機能を持ちます。耳管は普段は閉まっていて、唾をゴクッと飲み込んだり、あくびをしたときだけ瞬間的に開き、すぐにまた閉じます。しかし、何らかの原因で閉じきらず、開いている時間が長くなる(もしくは開きっぱなしになる)ことがあります。耳管がしっかり閉じなくなるこの病気を「耳管開放症」といいます。

体重の減少(やせ)が主な原因として挙げられます。このほかに、脱水、妊娠や女性ホルモン薬の使用、生まれつきの耳管構造の弱さなどが原因となる場合があります。

また、後に述べる不快な症状を抑えるために、“鼻すすり”を癖のように繰り返すことで、滲出性中耳炎、癒着性中耳炎(鼓膜がへこんで中耳の壁と癒着を起こす)、真珠腫性中耳炎などの重篤な病気につながる危険性もあります。

耳管開放症の症状

耳管が開いているため、鼻側からの自分自身の声や呼吸に伴う圧力の変化が弱くならないまま直に耳側に伝わります。その結果、「自分の声が大きく響く(自声強聴)」「耳がつまった感覚(耳閉感)」といった症状がでます。また、自分の呼吸の音も大きく聞こえることがあります(自己呼吸音聴取)。布団に横になったり、深くおじぎをするように頭を下げたりすると、耳管の周りの血管が膨らんで管が狭くなり、症状が一時的に軽くなる、というのが一つの特徴です※。

※耳管の開放が重度の場合は姿勢による症状の軽快がみられないこともあります。

耳管開放症の治療法

体重減少が原因の場合は、栄養をしっかりととって体重を落とさないこと、夏場は水分もしっかりとることが大切です。また、中耳炎を起こさないためにも、鼻すすりをしないようにしましょう。

内服薬治療として、ATP製剤(アデノシン三リン酸を含む、血管拡張などの作用がある薬)や各種漢方薬(加味帰脾湯や補中益気湯等)が処方されることがあります。また、鼻から生理食塩水を滴下したり、鼓膜の表面に小さなテープを貼ったりする治療法もあります。これらの治療法を行なっても効果がなく、症状がつらい場合、鼓膜越しにシリコン製の栓を耳管の中に入れる「耳管ピン挿入術」や「鼓膜換気チューブ留置術」を行なうこともあります※。

※耳管ピン挿入術や鼓膜換気チューブ留置術は鼓膜穿孔遺残(鼓膜に穴が開いたままになってしまうこと)などの併発症もあり、適応は難治例のみで病態により判断します。耳管ピン挿入術が施行可能な施設は限られます。

診断には症状が確認されることと、耳の中の詳細な観察、聴力検査、耳管の状態を詳しく調べられる耳管機能検査などが必要です。そのため、自分の声が大きく響く、耳がつまった感じがするなどの症状が現れてからでないと診断は困難です。平常時にこれらの症状を感じるときには、早めに医療機関を受診しましょう。

これまでお伝えしたように、耳管開放症は体重の減少が原因となることが多いです。急激なダイエットは避けましょう。一方で消化器の慢性疾患などがあり、自分では体重管理が難しい場合も多いです。不快な症状が続くようであれば耳鼻科での診察と治療を受けるようにしましょう。

解説:遠藤 志織

静岡済生会総合病院

耳鼻咽喉科 中耳手術・耳管センター長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス