春先は朝晩の気温差が大きく、入学や就職などで生活環境が変わる人の多い季節。慣れない生活に心身がついていかず、本調子が出なくなることも少なくありません。休日は元気なのに、平日になると生活に支障が出るほど意欲が消えてしまうといった症状はありませんか?一般的に知られているうつ病とは違う特徴を持つ「非定型うつ病」について、中央病院心療科医長の 仁王進太郎先生に聞きました。

元気だと思われがちな「非定型うつ病」

●寝られない、食べられないだけがうつ病じゃない

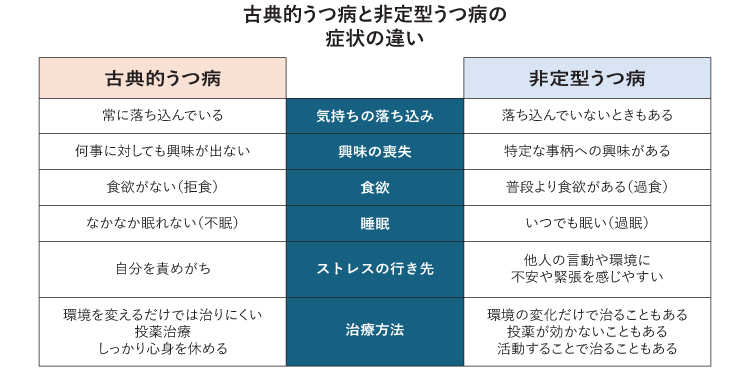

一般的に知られているうつ病では、寝られない、食べられないという症状がよく見られますが、逆に、過眠や過食とともに、気分の落ち込みや興味の消失といった抑うつが表れる方がいます。従来のうつ病の特徴に当てはまらないそうした状態が「非定型うつ病」です。

抑うつの状態が1日中続くのではなく、好きなものに対しては意欲がわくという特徴もあります。そのため、うつを理由に仕事を休職したと思ったら元気に旅行に出かけて、仮病だと決めつけられてしまう……といった誤解が生まれやすい病気でもあります。

●非定型うつ病は国際的に認められた正式な病名

アメリカ精神医学会が作成した精神障害の国際的な診断基準「DSM」や、世界保健機関(WHO)が作成した国際疾病分類「ICD」では、非定型うつが正式な病名として扱われています。正式な病名になったことで、病院を受診すれば早いタイミングで気がついて対処できたり、予防しやすくなったという利点があります。日本では俗称として、「新型うつ」と呼ばれていることもあるようです。

非定型うつと診断を受けた場合、よい面と気をつけなければならない面があります。

まずは、症状を病気として切り出すことで、「本人のせいじゃないんだ。病気を治せばいいんだ」という見方ができます。自分を責めなくて済みますし、ただ怠けたりズルをしているわけではなく、病気なんだと周りの人に説明できるようになります。

一方で、薬を飲んでおけばいい、薬でしか治せないといった捉え方になると、本人や周囲の人の病気への取り組みが減ってしまう危惧があります。薬だけが解決策ではなく、例えば食事のバランス、睡眠の質や量の見直し、気分の浮き沈みがあったタイミングや原因と思われる出来事を記録して俯瞰してみるなど、自分にできることを意識し続けることが大切です。

知っているうつ病と何が違う?

●古典的うつ病と非定型うつ病

非定型うつに対して、これまで知られていたうつ病を「古典的うつ病」と呼びます。非定型うつ病は、診療事例などから研究が重ねられてきた古典的うつ病に比べて、統計データがまだ蓄積されていないため、どういった人がなりやすいといった傾向がまだ掴めていません。

古典的うつ病であれば、病前性格といって、几帳面であったり真面目な性格だと行き詰まりを感じやすく、なりやすいと言われていたり、女性の方が多い、遺伝性も関係しているという説もありますが、非定型うつ病については定かではありません。

そうした中でもわかってきたのは、非定型うつ病は、“過眠・過食”の人が多い傾向にあり、睡眠と食事に古典的うつ病との違いが表れやすいということです。加えて「職場に嫌な人がいる」「家族から嫌なことを言われる」というような“環境依存的な原因”を持っていることが多いとされています。古典的うつ病は発症のきっかけとなる出来事が解決しても治らないことが多いですが、非定型うつ病はその特徴を掴みづらい一方で、本人にとって嫌なことが取り除かれれば治りやすいという一面があります。

近い疾患との境界を見極めて、対処方法を探ろう

●双極性障害、発達障害、認知症…うつ病以外の可能性も

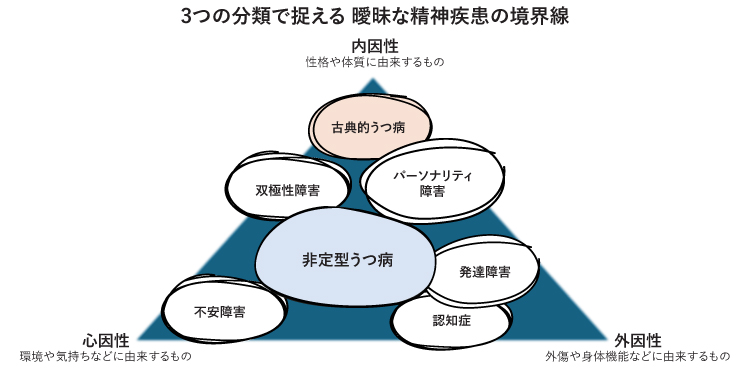

そもそも精神疾患には、内因性、心因性、外因性(気質性)の3つがあります。古典的うつ病は、性格や体質に由来する内因性の疾患のひとつです。心因性は、何か嫌なことがあってストレスがかかった場合に発症するような、出来事と精神状態が1:1対応になっているものを指します。日常生活に支障が出るほど不安にかられてしまう不安障害も心因性です。持って生まれた発達障害、脳梗塞後に発症する抑うつなど、身体疾患と密接につながっているものが外因性です。広く言えば、風邪を引いて気分が落ち込むといった症状も含めてよいかもしれません。

この3つの分類の中で、非定型うつ病は性格や体質に由来する内因性と環境や気持ちなどに由来する心因性の両方にまたがるものという見方があります。そもそも精神疾患の境界はとてもあいまいで、どういう症状があればどの疾患と診断するかという枠組み自体が、実は時代や地域などによって広くなったり狭くなったりと、変化しているのです。

非定型うつ病と重なる部分がある疾患としては、子どもなら自閉症やADHDなどの発達障害、高齢者なら認知症の可能性も考えられます。身体機能が落ちたためにできないことが増え、ただぼんやりしている様子が落ち込んで見えたという場合もあるでしょう。さらに、パーソナリティ障害、不安障害、双極性障害の切り出しも重要です。

メンタルヘルスが注目されるようになった近年、特にうつ病は受診するハードルも下がって診断を受ける方が増え、これまで治療や支援を受けられなかった方が医療や福祉サービスにアクセスできるようになってきました。心の不調を解消したいと向き合う方が増えたからこそ、「ずっと元気がないからうつ病」と断定するのではなく、幅広い可能性を考えたいところです。

●動くべき?休むべき? 試行錯誤が治癒への近道

各疾患の境界があいまいであるという前提に加えて、診断や治療の難しさも精神疾患の特徴です。うつ病の診断基準は、落ち込みと興味の消失がどのように表れているかが中心ですが、採血ではわかりませんし、もちろんMRIやCTにも映りません。精神や心にまつわる症状は本人も医師も言語化しにくく、数値化もしにくいため、診断はとても難しくなります。

特に重なり合う疾患や状態の多い非定型うつ病は、診断や対処方法をひとつに決めつけるのではなく、わたしたち医師も本人も、さまざまな可能性を探ってみることがとても重要です。

診断して治療するという一方向性の流れは、精神疾患にはあまり向いていません。可能性が大きい疾患に対応した投薬や生活習慣の見直しなどをやってみて、効果が出たら継続するし、効果が出なければ別の疾患を疑って治療してみる、という流れの方が自然なのです。

例えば、過眠・過食は、双極性障害の抑うつ状態のときに見られる特徴でもあります。また、病院にいらっしゃるときは落ち込んでいても、その様子だけでは非定型うつ病なのか双極性障害なのか判断し切れません。もっと言えば、非定型うつ病は双極性障害の抑うつ状態がみられるという考え方もあるのです。

双極性障害であれば気分安定薬を処方しますが、抑うつしかない単極性の場合は抗うつ薬を処方しますので、どちらの薬が効くかで見極めができますし、どちらも効果が見られないならまったく別の疾患かもしれません。

安全には配慮しながら、ご自身だけでなく、ご家族など周囲の方にとっても対処方法を試行錯誤してみることはとても価値があります。

食事や睡眠、運動が適度に取れているかどうかを指針にしていただいて、普段と違うと感じたら精神的な部分で何か異変が起こっているかもしれません。食事や睡眠が多すぎるなら少し減らしてみたり、本人が嫌だと感じることがあるなら環境を変えてみる。古典的うつ病ならとにかく休んでいただくのがいいのですが、非定型うつの場合は、がんばって活動した方がいい場合もあります。

単純に対処方法を決められないからこそ、気負わず、あれこれと試してみて、心身が健やかにいられる暮らし方や考え方を探ってみることをおすすめします。

解説:仁王進太郎

中央病院

心療科 医長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

病気解説特集

- 疲れがとれない、なんだかだるい…… その症状、「貧血」かもしれません 2026.01.30

- 脳梗塞を心臓外科手術で予防する ウルフ-オオツカ法 2025.12.04

- 体を大切にすることは、未来を大切にすること。 「プレコンセプションケア」を知っていますか? 2025.11.19

- スマホ世代の子どもたちが危ない!? 「子どもの視力低下」を防ぐには? 2025.10.24

- 飲み込みづらい? 食べこぼしが増えた? それって「オーラルフレイル」かも!? 2025.09.25

- 日本人が最も多くかかる「大腸がん」は早期発見がカギ。大腸がん検診の“今” 2025.08.19

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス