2025.03.26 公開

本態性血小板血症

解説: 藤田浩之 (横浜市南部病院 副院長 血液内科 主任部長)

本態性血小板血症はこんな病気

血液には、細菌や病原体から体を守る「白血球」、肺から取り込んだ酸素を全身の組織に運ぶ「赤血球」、出血時に血液を固めて傷をふさぐ役割を持つ「血小板」という主に3種類の血液細胞が含まれています。血小板が働きすぎると、凝固した血液が血管を詰まらせて脳梗塞や心筋梗塞を起こしますし、反対に血小板がうまく働かなくなると紫斑(しはん=内出血によるあざ)が頻繁にできたり、消化管出血や脳出血など重篤な出血を起こす場合もあります。

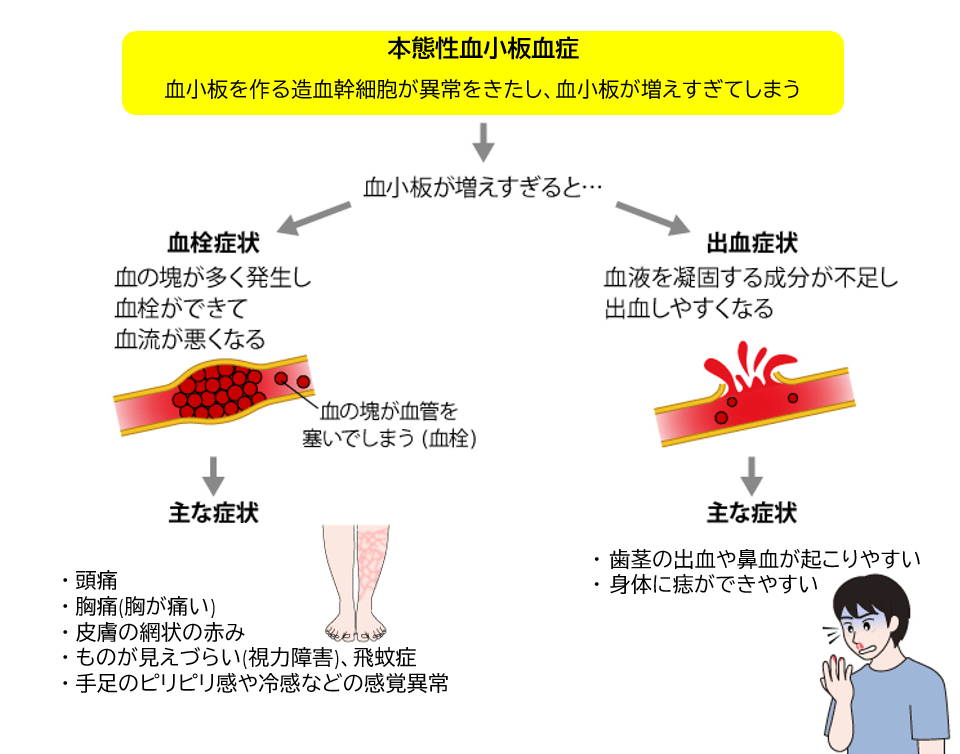

本態性血小板血症とは、血小板のもととなる造血幹細胞(ぞうけつかんさいぼう)が異常をきたし、血小板が増えすぎてしまう病気です。骨髄で正常な造血(血液を作り出すこと)ができなくなる骨髄増殖性腫瘍の一つであり、赤血球が異常に増殖する真性多血症や、骨髄が線維化し正常な造血ができなくなる骨髄線維症と同じグループに入ります。

本態性血小板血症の原因

本態性血小板血症は、血小板を生成する骨髄内の遺伝子の突然変異が原因と考えられています。特にJAK2という遺伝子に変異が起きる患者が全体の約60%を占めています。JAK2は、通常時は赤血球や血小板などといった血液内の細胞(血球)のバランスを正しく維持しているのですが、変異が起こるとそれを維持できなくなり、血球が過剰に生産されるなどの異常が生じます。JAK2の遺伝子変異は採血検査のみで確認が可能であり、検査は健康保険適用になっています。

そのほか、血液疾患と関連深いCALRやMPLという遺伝子に変異が確認されることもありますが、検査をしても変異している遺伝子が判明しない方も10%程度います。

なお、本態性血小板血症の原因となる遺伝子変異は病気に伴ってできたもので生まれつき有しているわけではないため、子どもへの遺伝はないとされています。

本態性血小板血症の症状

本態性血小板血症は無症状の場合も多いです。主な症状としては血栓ができやすい血栓症状と、出血を起こしやすい出血症状があります。どちらの傾向が強いかは個人差がありますが、双方の症状がみられるケースもあります。そのほか、全身の倦怠感や、血液の異常による脾腫(ひしゅ=脾臓が腫れる)で左脇腹の違和感や痛みなどが生じることもあります。

また、血栓症状が生じやすい状態では脳梗塞や心筋梗塞のリスクが、出血を起こしやすい状態では脳出血のリスクがそれぞれ高くなります。

血栓症状(血小板の増加に伴い血液凝固が過剰になり、血栓ができやすくなっている場合)

・頭痛

・胸痛(胸が痛い)

・ものが見えづらい(視力障害)、飛蚊症

・手足のピリピリ感や冷感などの感覚異常

・皮膚の網状の赤み

出血症状(血小板が増えすぎて、本来の機能が低下し出血を起こしやすくなっている場合)

・歯茎の出血や鼻血が起こりやすい

・身体に痣ができやすい

本態性血小板血症の診断

健康診断や定期検査の血液検査で、血小板数が正常より多いことで診断されることが多いです。また脳梗塞などを起こした際に、血液や血管の状態を調べて見つかることもあります。

確定診断のためには、腸骨(腰の骨)から骨髄組織を採って調べる骨髄生検(こつずいせいけん)、骨髄内の血液や細胞などの組織を採り出して形態や細胞数を調べる骨髄穿刺(こつずいせんし)が行なわれます。その結果、骨髄の中で血小板の元となる細胞(巨核球)が増加しており、JAK2、CARL、MPLのいずれかの遺伝子変異があれば、確定診断となります。遺伝子変異がなくとも、慢性出血や慢性炎症など血小板の異変による可能性が高い症状が見受けられる際は、骨髄所見と合わせて診断されることもあります。

本態性血小板血症の治療

本態性血小板血症における治療の目的は、心筋梗塞や脳卒中といった予後に影響を及ぼす合併症の予防です。血栓症(血栓によって血管が詰まる病気の総称)を発症しないよう、また過度な出血を起こさないよう、薬を服用して血小板の数や働きを継続してコントロールし、全身状態の維持を図ります。

・60歳未満の場合

生活習慣病を有しておらず、血栓症の発症経験がなく、かつJAK2遺伝子の変異が確認できない方は、原則として経過観察を行ないます。生活習慣病や血栓症経験の有無、JAK2遺伝子の変異のいずれか、または複数当てはまる方は、出血症状がない状態ではないことを確認の上で血液を固まりにくくする少量抗血栓療法(バイアスピリン投与)を行ないます。

・60歳以上、または血栓症経験がある人

60歳以上、または過去に血栓症を発症したことがある場合は、少量の抗がん剤を内服する治療が勧められます。細胞のDNAの合成を阻害することで、血液細胞の数を減らす内服薬のヒドロキシカルバミド(ハイドレア®)が安価で使いやすいですが、長期間使用すると骨髄の働きが低下し、血液細胞を正常に生成できなくなって急性白血病やほかの血液腫瘍を併発することがあるので注意が必要です。アナグレライド(アグリリン®)は血小板系(巨核球)のみに作用するため、急性白血病を起こすリスクがなく優れた薬です。ただ高価であり、頭痛・動悸・むくみなどが生じることがあるので、副作用の状態や血小板数を確認して内服薬の量を調整します。

本態性血小板血症は健康診断や定期健診で見つかることが多い病気です。健診で異常を指摘され、「要精査」と判定された場合は、血液内科がある医療機関に早めにご相談ください。

原因の特定が難しく、食事やサプリメントで予防することはできません。

本態性血小板血症と診断されたら、脳梗塞や心筋梗塞、消化管出血や脳出血などといった重篤な症状を避けるために血栓症や出血症状を予防することが大切です。高血圧・高脂血症・糖尿病をお持ちの場合は、治療をしっかり行ないつつ、循環器疾患、呼吸器疾患の予防のために喫煙は控えましょう。

解説: 藤田浩之

横浜市南部病院

副院長 血液内科 主任部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス