10月21日、〈大阪〉中津病院大講堂で身体的拘束最小化チームと看護部主催の「認知症マフの勉強会&ワークショップ」を開催しました。

当日は当院職員や院内ボランティア、北区ハートフルオレンジチーム職員、地域ボランティア合わせて52人が参加。湊静佳認知症看護認定看護師による講義の後、大阪・天王寺区オレンジキャラバンの会の西村由紀子代表が活動内容や認知症マフについて話しました。

認知症マフは認知症の症状緩和に使うことができるイギリス発祥のトゥデュルマフの日本版で、オレンジキャラバンの会では「なごみマフ」と名付けています。

講義後のなごみマフ体験製作では、あらかじめ作っていただいたマフ本体にいろいろなパーツを付け、思い思いのマフを完成させました。今後、当院でも認知症ケアに活用していきたいと思います。

済生会topics WEB

全国の済生会から、さまざまな活動や職員・利用者さんなどのひとこまを発信します。

10月下旬のある午後、〈埼玉〉川口総合病院から歩いて川口乳児院へ向かう小児科の有井直人医師の姿がありました。

4年前に当院に赴任し、前任の医師から乳児院の診察担当を引き継いで約2年。県内にある乳児院で、病院に併設されているのは川口乳児院だけです。当院小児科医が週に一度、子どもたちの診察を行ない、健康を見守っています。

「病院の外来で診る子どもたちと同じように接しています。どんな背景があっても、皆“子ども”であることに変わりはありません。特別扱いせず、いつもの調子で話しかけています」――そう語る有井医師の表情はとても穏やかです。

今日も子どもたちに優しく語りかけ、聴診器をそっと当てます。変わらない優しいまなざしが、小さな子どもたちの安心を支えています。

11月12日から横浜で開催された第71回日本不整脈心電学会学術大会で、〈茨城〉神栖済生会病院内科部長の服部正幸医師がYoung Investigator Award Grand Prize(若手研究者賞最優秀賞)を受賞しました。

受賞演題は「心室頻拍の不整脈基質: 心室期外刺激法を用いた固定伝導ブロックおよび機能的伝導ブロックの解析」。不整脈発生時の電気刺激伝達の経路を推測し、カテーテルアブレーション時の焼灼部位をより正確に同定するという多施設共同研究の演題発表に対して贈られたものです。

金沢義一院長は、今回の受賞について「当院では循環器ホットラインを設置して急患の迅速な受け入れに取り組んでいます。服部先生には地域の需要に応え、ますますご活躍いただきたいと思います」と語りました。

10月16日、ハローワーク松阪が主催する障がい者就職面接会に参加しました。令和6年度は同面接会を通じて1人の雇用につながっています。

令和8年7月に障がい者の法定雇用率が2.7%に引き上げられますが、〈三重〉松阪総合病院は現状で法定雇用率を下回っており、今後もこのような機会を活用し積極的に改善していく必要があります。

当日は総務課から職員2人が参加し、求職者5人と面接。「音に敏感なため業務中はヘッドホンをしたい」「昼食を一人で食べられる場所を確保してほしい」などの要望があり、求職者と直接話す中で、多様な働き方や職場環境への配慮の重要性を再認識しました。

障がいの有無にかかわらず、“誰もが働きやすい職場づくり”を進めていく大切さを改めて感じる機会となりました。

11月15日、京都済生会病院のCKD(慢性腎臓病)チームと栄養科による記念すべき第1回減塩料理教室を長岡京駅前施設内の調理室で開催しました。関係部署の協力のもと、14人(男性8人含む)の参加者を迎えました。

献立には豚の生姜焼き・もやし和え・マカロニサラダとなじみのある料理を選定し、生姜焼きにマヨネーズを使う、和え物にからしでアクセントをつける、マカロニサラダに甘酢を使うなど、日々の食事に生かせる具体的な減塩テクニックを紹介。きゅうりの水抜きに塩ではなく砂糖を使う方法なども伝えました。

参加者の手際が良く、調理はスムーズに進行。試食時には減塩のポイントの説明や質疑応答で盛り上がり、アンケートでも運営・味ともに好評でした。

〈埼玉〉川口総合病院の臨床検査科ではJICAが行なう研修制度に協力し、11月25日から4日間、バヌアツ共和国の研修員ヴハ・キャシーさんを受け入れました。海外研修員の受け入れは今回で4回目です。

研修テーマは「臨床検査技術-新興・再興感染症にも対応できる臨床微生物学」。キャシーさんは「バヌアツでは感染症対策が重要で、重症化を防ぐためにも早期診断が課題。日本の高度な検査機器を使って実習することができ感動した。学んだ内容を自施設の検査体制向上に生かしたい」と意欲を語りました。

臨床検査科の山口純也科長は「実務を通して学べる研修を大切にしており、海外の医療事情に触れることは我々にとっても刺激になる」と述べ、担当技師の吉田雅基さんも「キャシーさんは経験もあり、技術も高くこちらも学びが多かった」と振り返りました。

9~10月の4日間、キャリア支援室主催の職種横断研修(キャリアコンサルティング研修)が開催され、合計70人が参加しました。この研修は、主体的なキャリア形成に取り組むことで、能力開発やモチベーション向上につなげることを目的としています。

厚生労働省のキャリア形成・リスキリング推進事業を活用したプログラムで、キャリア形成を考える必要性や、自分を知ること、キャリアの積み上げ方などについて、キャリアコンサルタントが講義しました。

参加者からは「これまでのキャリアを振り返り、ジョブカードを記入することで、自分の考えを整理する良い機会になった」といった感想が寄せられました。

今回は主任と係長が対象でしたが、今後もさまざまな対象に向けて開催する予定です。

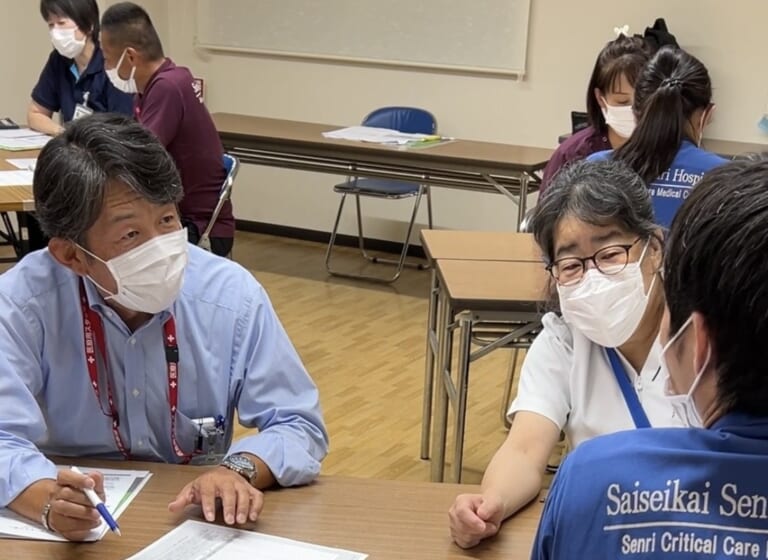

10月20~24日にかけて、身体的拘束最小化チーム主催の身体的拘束体験会が行なわれました。この体験会では実際に拘束具を装着し、拘束された患者さんの気持ちを理解することを目的としています。

医師や看護師をはじめ、コメディカルや事務職員など計107人が参加。初参加の〈大阪〉千里病院の職員は拘束具を見るのも初めてで、体験を通して、動けないことの不自由さや身体を拘束されることの不快さを実感しました。

身体的拘束最小化チームは令和6年5月から、週1回病棟をラウンドして身体的拘束解除に向けた多職種カンファレンスを開催。また、院内の拘束実施率を定期的に報告し、少しでも「0」に近づけられるよう、病院全体で取り組みを進めています。この体験会は今後も定期的な開催(年1回)が検討されています。

【東京都】東京都済生会向島病院

病院・診療所

イベント実施報告

盲導犬受け入れセミナー

9月27日、日本盲導犬協会の協力のもと「盲導犬ユーザー実地受け入れセミナー」が〈東京〉向島病院で開催され、職員34人が参加しました。

当日は講師と盲導犬PR犬のタミーちゃんを迎え、盲導犬ユーザー受け入れ対応の基本的なポイントを学習。また、待合や診察室などでの実際の対応を、実演を交えて指導していただきました。

セミナーに参加して感じたことは、盲導犬ユーザーの患者さんが来院した際には積極的にコミュニケーションを取り、「病院側がどのように支援したらよいか」「ユーザーが何を要望しているか」などを聞き取ることでスムーズな対応につながるという点でした。

参加した職員からも、予定の時間を過ぎるほど積極的に質問がたくさん挙げられ、関心の高さがうかがえました。

10月3日、〈東京〉中央病院で働いている障がい者の方が、院内のユニクロの協力のもと「お買い物練習」をしました。

今回練習した職員は、普段一人で衣類の買うことが難しいとのことで、他のユニクロ店舗で保護者の方と事前に下見。練習当日は、院内のユニクロの店長と相談しながらお目当てのパーカーとワンピースを購入することができました。スタッフがとても親切で、安心して買い物ができたそうです。

院内のユニクロでは、幅広い年齢の患者さんがさまざまな買い物をしています。「急な入院で下着がない」「寒いので上着が欲しい」「院内で使う小さな鞄が欲しい」など、患者さんの要望は多岐にわたります。

このように、身近なことでソーシャルインクルージョンが実行されています。これからも、夏と冬の前、気候が変わる時期の年2回、お買い物練習を実施する予定です。

タグで探す

- #作業療法士

- #理学療法士

- #講座・講演

- #生徒・学生

- #管理栄養士・栄養士

- #災害支援

- #クリスマス

- #ハロウィーン

- #敬老の日

- #節分

- #専門的活動グループ

- #就労支援

- #インクルーシブ教育

- #最新医療

- #救命救急

- #地域医療

- #生活困窮者支援

- #社会的養護

- #DX化

- #学術集会・研究会

- #集会・協議会・会議

- #職業体験

- #乳幼児・子ども

- #保育士

- #レクリエーション

- #防災

- #国際連携

- #働き方改革・職場づくり

- #タスク・シフト/シェア

- #正月

- #リハビリテーション

- #まちづくり

- #地域共生社会

- #更生保護

- #多職種・多機関連携

- #寄付・寄贈

- #済生会地域包括ケア連携士

- #研修・訓練

- #ソーシャルワーカー

- #看護師・看護補助者

- #ボランティア

- #認知症

- #健康啓発・健康づくり

- #発達支援

- #保育所

- #クラウドファンディング

- #医師

- #介護福祉士

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス