気象の変化が引き起こす体調不良「気象病」は、多くの人々が抱える悩みのひとつです。特に5~6月は、気温や気圧の変動が激しく、体調に大きな影響を与える時期。「体質だから仕方ない」と我慢しがちな気象病でも、有効な対策を講じることで、症状を軽減することができます。気になる気象病のメカニズムや予防法を、横浜市東部病院 患者支援センター長の谷口英喜先生にお聞きしました。

原因不明の体調不良、もしかして気象病?

●気象病が起こるメカニズム

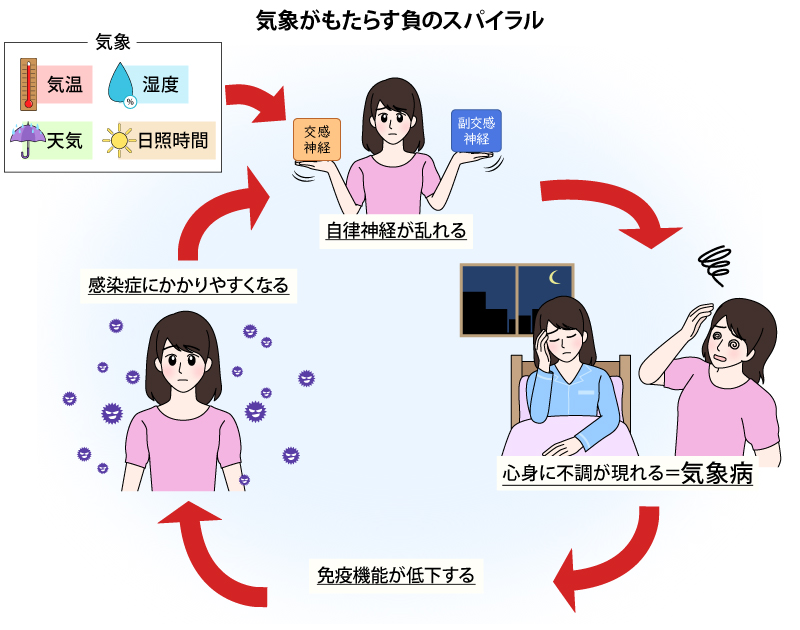

気象病とは、気温や気圧が急激に変化したときに体に異変が起こる病気の総称です。自律神経が乱れたり、ホルモンバランスが崩れたりすることによって起こります。特に、天候の変化が激しい春から梅雨にかけてや、台風などで気圧が大きく変化する秋には注意が必要です。

●湿度と日照時間の影響も

梅雨の時期や夏場は、気温とともに湿度がグッと上がります。湿度が高くなると人間の体は汗を蒸発できなくなり、体温コントロールがうまくできなくなってしまいます。

また、人間の体は太陽に当たると、セロトニンという「しあわせホルモン」がたくさん出ます。このセロトニンによって気分が高まり、活動的になります。そして、夜になるとこのセロトニンはメラトニンに変化します。メラトニンには睡眠を促す働きがありますが、日照時間が短くなると十分なセロトニンが出なくなり、夜のメラトニンも少なくなってしまうため、気分が落ち込みやすく、不眠になってしまう人がいるのです。

●気象病の症状は? 受診は何科?

最近では「気象病」という言葉が世の中で広く認識されつつあり、気象病を診ることができる心療内科や内科も増えてきました。気象病の主な症状(※下記の身体的・精神的な症状)に共通して「食欲不振」があります。放置してしまうと最悪の場合「栄養失調」になり、免疫力の低下と成長障害などが起こります。また、筋肉量や骨密度が低下して骨折にもつながるので注意が必要です。

身体的な症状

頭痛、めまい、倦怠感、睡眠障害、動悸、耳鳴り、冷え性、悪寒、関節痛、食欲不振精神的な症状

気分の落ち込み、うつ症状、食欲不振

気になる! 気象病の予防法と対策

●気象病に負けない体をつくるには?

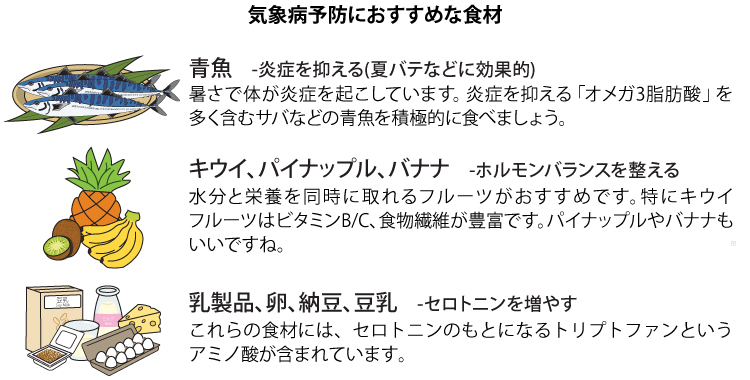

基本は生活リズムを整えて、十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけましょう。体内の老廃物を外に出してくれる肝臓を守るためにアルコールは控えめに。また、人間にとって朝日を浴びることはとても大切なので、夜型の人はできる限り朝型にシフトしていくようにしてください。

朝起きたらまずカーテンを開けて日光を浴び、深呼吸をしてセロトニンを出しましょう。さらにコップ1杯の白湯を飲むことで、自律神経が活性化されます。水でも良いですが、白湯には消化機能を助け、血行を促進し代謝を上げてくれる作用があり、リラックス効果もあるのでおすすめです。室内はエアコンを使って室温と湿度を適度に保ちましょう。朝食には以下のようなものを上手に取り入れるのがおすすめです。

ランニングやウォーキングなどの有酸素運動はセロトニンの分泌を促してくれます。そのほかにもストレッチ、瞑想、時間がないときは深呼吸をするだけでも十分です。

「気象病かな」と思ったら

●軽い症状に有効な対策

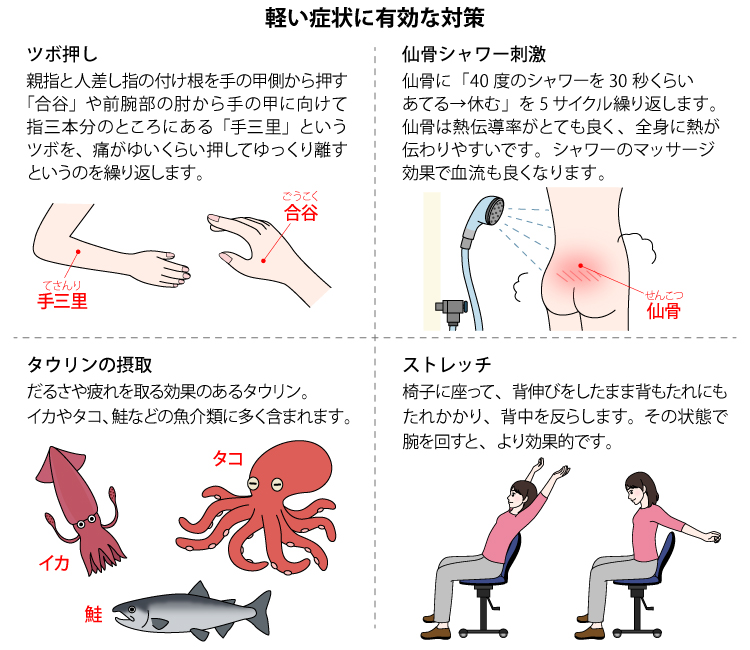

「食欲の低下」などの軽い症状であれば、ツボ押しや仙骨マッサージなどで自律神経を刺激するのが効果的です。気象病は自律神経が気象によって乱れることで、さまざまな心身の不調を引き起こす病気です。仙骨には太い神経や血管が通っているため、全身にシャワーの熱が伝わって、自律神経を活発化させることで症状が軽減することがあります。また、だるさや疲れを感じたときは積極的にタウリンを取りましょう。イカ、タコ、鮭などの魚介類に多く含まれています。これらの対策にプラスして、簡単なストレッチや深呼吸を日常的に取り入れていくとよいでしょう。

●痛みと精神的な症状はすぐに病院へ

ご自身の症状を「これは気象病のせいだ」と高を括っていても、実は別の病気が隠れている可能性もあり、放置することで悪化してしまう恐れがあります。特に頭痛や腰痛などの「痛み」は体が悲鳴をあげているサインなので、すみやかに病院を受診しましょう。睡眠障害やうつ症状も心療内科に早めに行くようにしてください。

解説:谷口英喜

横浜市東部病院

患者支援センター センター長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

病気解説特集

- 疲れがとれない、なんだかだるい…… その症状、「貧血」かもしれません 2026.01.30

- 脳梗塞を心臓外科手術で予防する ウルフ-オオツカ法 2025.12.04

- 体を大切にすることは、未来を大切にすること。 「プレコンセプションケア」を知っていますか? 2025.11.19

- スマホ世代の子どもたちが危ない!? 「子どもの視力低下」を防ぐには? 2025.10.24

- 飲み込みづらい? 食べこぼしが増えた? それって「オーラルフレイル」かも!? 2025.09.25

- 日本人が最も多くかかる「大腸がん」は早期発見がカギ。大腸がん検診の“今” 2025.08.19

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス