毎年4月9日は「子宮頸がんを予防する日(子宮の日)」です。国内では年間1万人近くが発症するといわれる「子宮頸がん」ですが、実はHPVワクチンの接種と定期検診によって唯一防ぐことができるがんといわれています。気になる子宮頸がんの予防法や、11歳から16歳の女性が無料で受けることのできる「HPVワクチン」について、福井県済生会病院産婦人科主任部長の黒川哲司先生に聞きました。

子宮頸がんってどんな病気?

●意外と身近な子宮頸がん

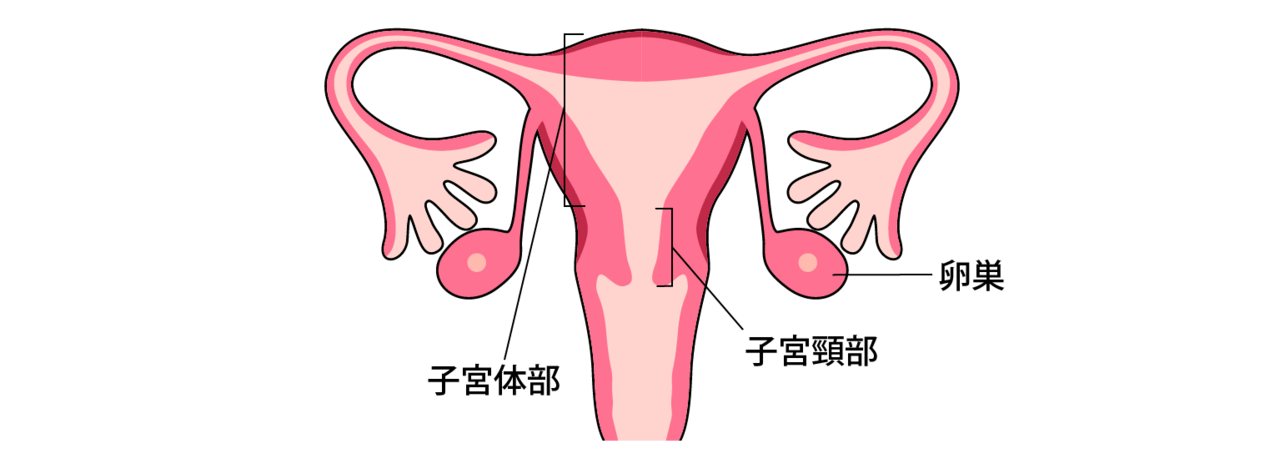

子宮がんには、子宮体部に生じる子宮体がん、子宮頸部に生じる子宮頸がんの2種類があり、子宮がんの約7割を子宮頸がんが占めています。国内では年間1万人近くの女性が発症し、約3,000人が亡くなっています。

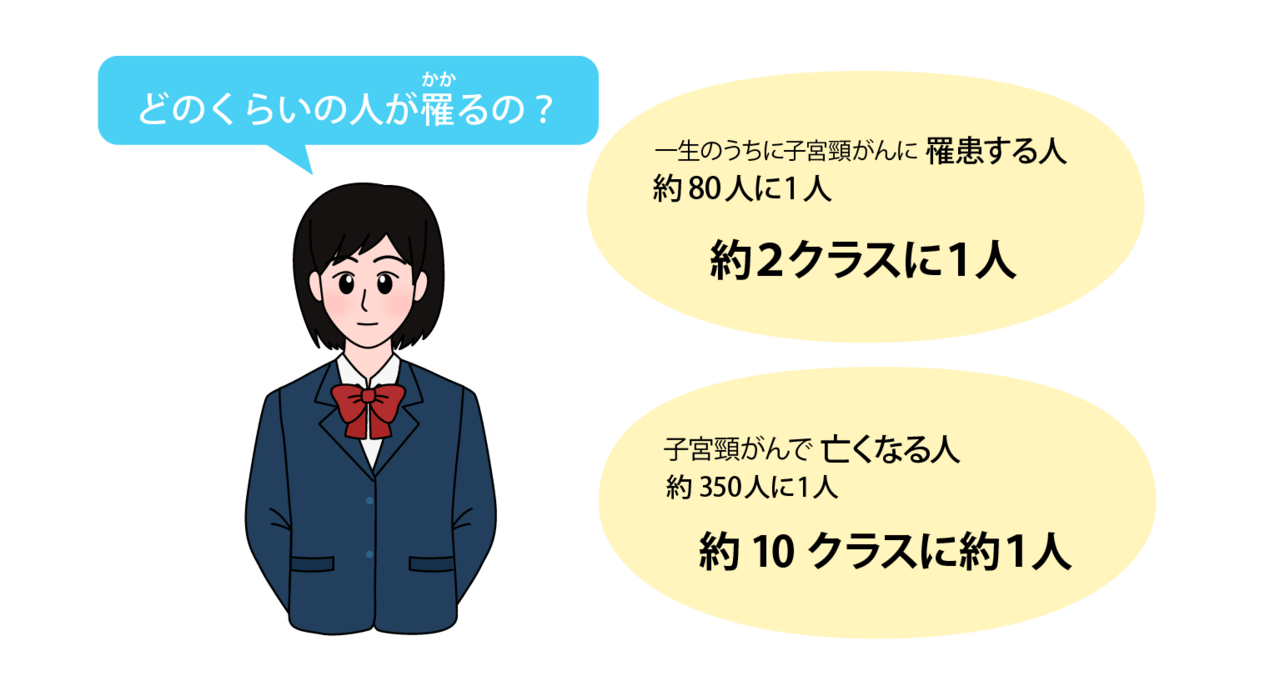

一生のうち子宮頸がんに罹患する人は、1万人当たり125人ほどといわれています。学校の1クラスが35人とすると、およそ2クラスに1人は子宮頸がんに罹り(かかり)、10クラスに1人は子宮頸がんが原因で亡くなるという計算になる大変身近な病気です。発症のピークは以前は60代でしたが、近年は30代後半に早まり、20~30代の若い女性に増えていることが問題となっています。

●子宮頸がんを引き起こすウイルス「HPV」

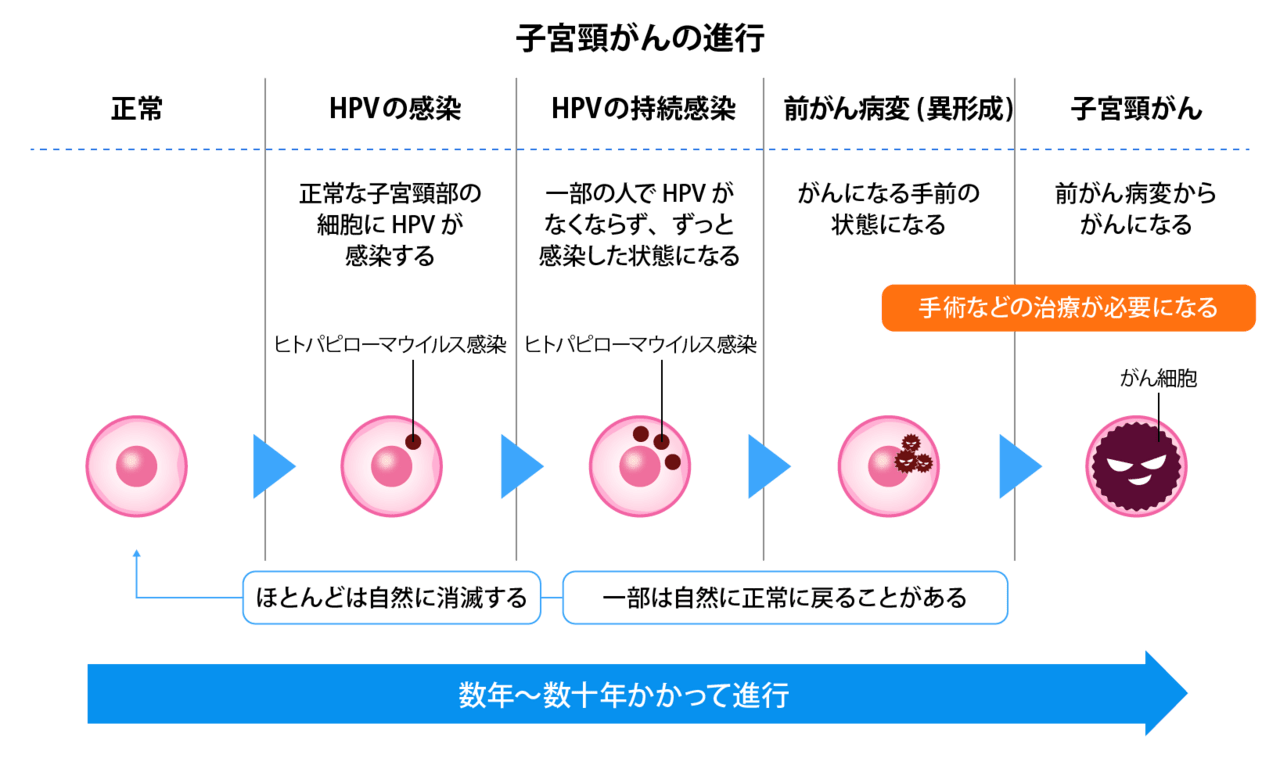

そもそも子宮頸がんはどのように発症するのでしょうか。その原因となるのがヒトパピローマウイルス(HPV)です。HPVは性的接触などの際に、皮膚や粘膜の微小な傷口から侵入し、細胞に感染します。大半の女性が一生に一度は感染するといわれていますが、その多くは自然に消滅します。しかし、まれにHPVが消滅せずに細胞内に残ってしまうことがあり、感染が継続すると細胞ががん化してしまうことがあります。子宮頸がんや、がんになる手前の状態である「前がん病変」の状態で発見されると、子宮の摘出手術などの治療が必要になります。

HPVには200種類以上の遺伝子型があり、子宮頸がんの原因となる型は少なくとも15種類あることがわかっています。その中でも、HPV16型・18型は子宮頸がんの発症リスクが高い型として知られています。

子宮頸がんは、自覚症状がないまま進行してしまうケースが多く、不正出血や性行為後の出血、下腹部の痛みなどの症状が現れた際には、既にがん化が進んでしまっていることも少なくありません。また、進行の速度は比較的ゆっくりで数年から数十年をかけて進行するため、定期的な健診でがん化する前に発見し、治療を始めることが効果的です。

HPVはワクチンで予防できる!

●ワクチンの有効性

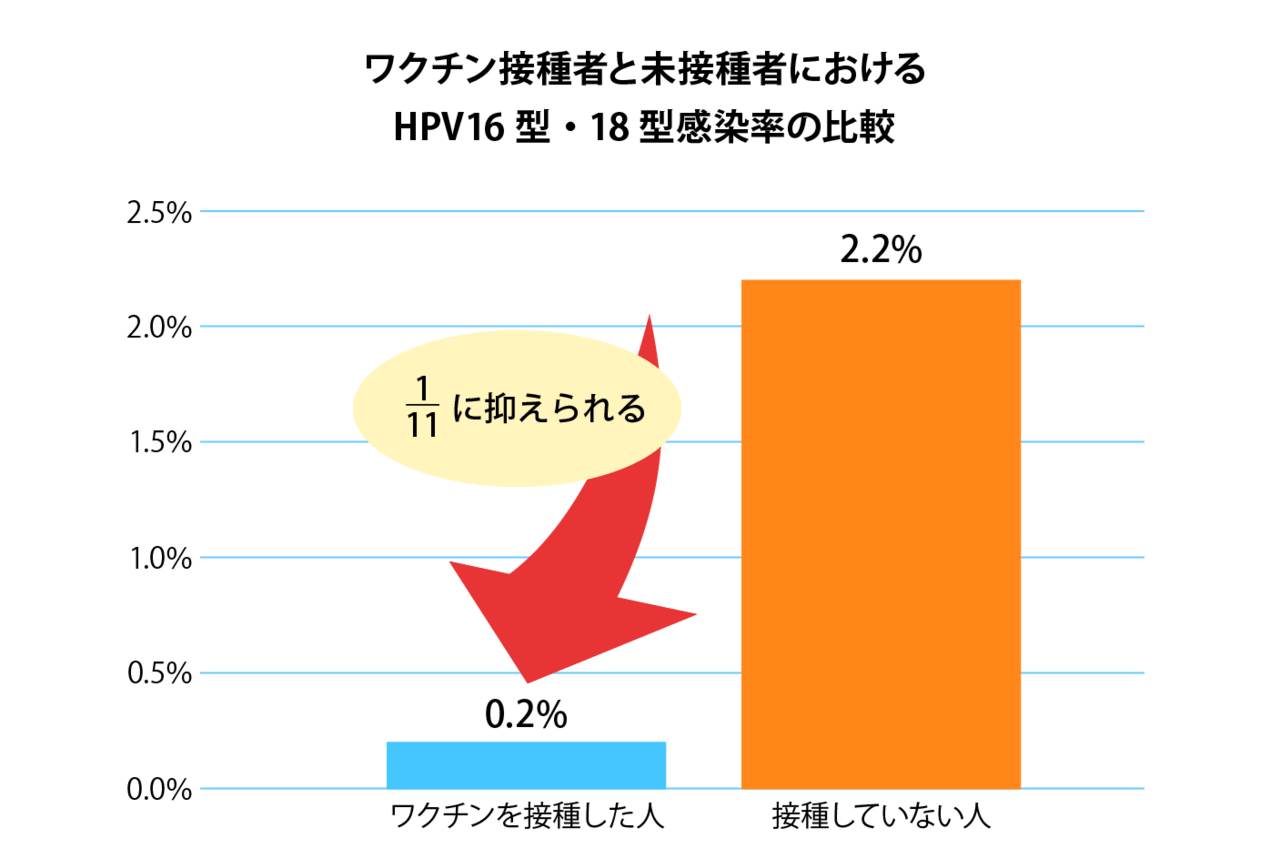

子宮頸がんは、60~70%がHPVワクチンの接種で予防ができる唯一の「がん」です。このHPVワクチンを早期に導入した諸外国では、HPV感染や前がん病変の発生率が低下したとの報告があります。2024年1月時点ではWHO加盟国194カ国のうち137カ国で公的な予防接種が行なわれており、カナダ、オーストラリアなどの接種率は8割以上です。また、日本でも複数の研究が進められ、新潟大学の研究チームが新潟県の20~22歳の女性1814人を対象にワクチン接種の有無とHPV感染歴を調査し、2019年に発表された研究では、HPV16型・18型の感染を抑える高い効果と長期的な予防効果が確認されています。

出典:Niigata Study,Kudo R,Yamaguchi M,et al.J Infect Dis.2019

●「怖がり過ぎないで」ワクチン接種のリスク

HPVワクチンは主に肩への筋肉注射で接種します。接種後には痛みや腫れ、赤みなどの副反応が見られることがあり、まれに重いアレルギー症状や神経系の症状が起こる場合もあります。専門家は接種時の痛みや不安が、アレルギー症状や神経系の症状を引き起こす可能性を否定できないとしていますが、接種から1カ月以上経過して発症した場合、因果関係を示す根拠は十分でないと指摘しています。また、同様の症状は未接種の同年代にも一定数見られることが確認されています。

また、HPVワクチン接種後にこういった慢性の痛みや運動機能の障害などの「多様な症状」が報告されたことで、2013~2022年に日本では積極的な接種の呼びかけが中止されていましたが、現在、ワクチンが原因であるとは証明されていません。ワクチンの接種を受けた後やけがの後などに原因不明の痛みが続いたことがある方は、接種前に医師と相談することが推奨されます。

●ワクチンは3種類! 11~16歳は無料で接種できる

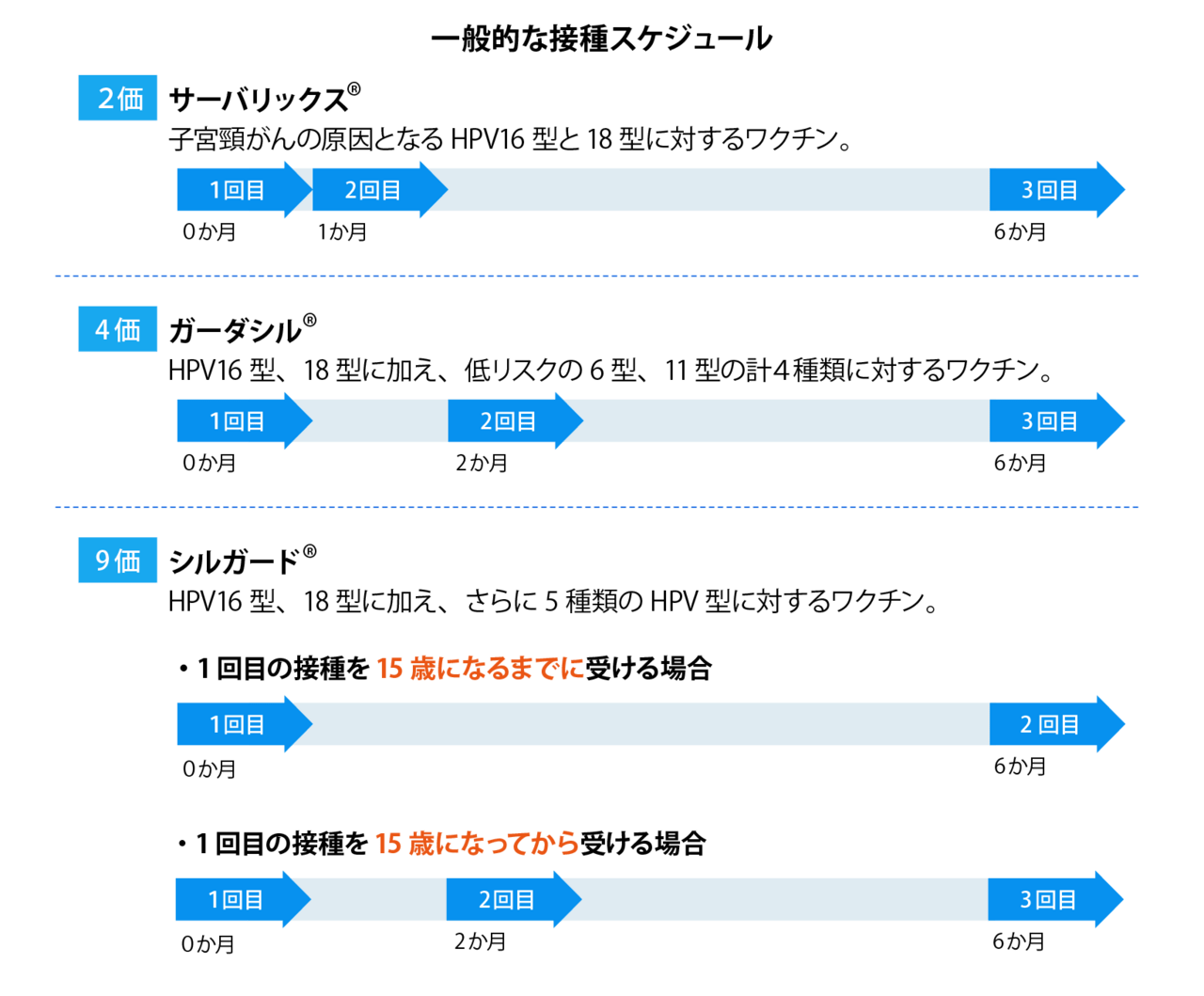

日本では2013年から、小学校6年から高校1年(11~16歳)の女性は、無料でHPVワクチンを接種することができます。各市町村で実施されており、地域のかかりつけ医で接種が可能です。接種することのできるワクチンは3種類あり、それぞれ防ぐことのできるHPVの型の数や、接種間隔が異なります。

「異変を感じたら」では遅すぎる?

●大切な子宮を守るための定期健診

20歳以上の女性には、2年に1回の子宮頸がん検診が推奨されています。前がん病変や子宮頸がんを早期に発見することで、子宮を失わずに治療することが可能です。検診は、まず月経(生理)以外の出血を聞く問診、次に子宮や卵巣の大きさ、形、硬さを確認する内診、細胞検査の順に進めます。細胞検査では、専用の器具を用いて子宮頸部の細胞を採取し、顕微鏡で異常の有無を調べます。異常が見つかった場合は、コルポスコピーという拡大鏡で子宮頸部を詳しく調べる検査や超音波検査など、さらに詳しい精密検査を実施します。子宮頸がんは自覚症状がほとんどないため、定期的な検診を受けることが早期発見につながります。

21世紀中に子宮頸がんがなくなる?

●HPVワクチンの接種と定期健診が大切

子宮頸がんは、HPVワクチンと定期検診の2つの対策で予防できる病気です。WHO(世界保健機関)は、9割の女性がワクチンを接種し、7割の女性が生涯で2回の検診を受け、発症した9割の女性が適切な治療を受けることで、今世紀中に子宮頸がんを根絶できる可能性があるとしています。

近年、子宮頸がんは20~30代の若い女性の間で増加しており、進行すると子宮を摘出せざるを得ず、妊娠・出産が難しくなるケースも少なくありません。厚生労働省によると、30代までにがん治療で子宮を失ってしまう人は、年間約1,000人にのぼります。ワクチンによる感染予防と定期的な検診による早期発見によって、多くの命と未来を守ることができます。子宮頸がんは「防げるがん」です。自分自身と大切な人の健康を守るために、正しい知識と行動で、子宮頸がんを防ぎましょう。

解説:黒川哲司

福井県済生会病院

産婦人科 主任部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

病気解説特集

- 脳梗塞を心臓外科手術で予防する ウルフ-オオツカ法 2025.12.04

- 体を大切にすることは、未来を大切にすること。 「プレコンセプションケア」を知っていますか? 2025.11.19

- スマホ世代の子どもたちが危ない!? 「子どもの視力低下」を防ぐには? 2025.10.24

- 飲み込みづらい? 食べこぼしが増えた? それって「オーラルフレイル」かも!? 2025.09.25

- 日本人が最も多くかかる「大腸がん」は早期発見がカギ。大腸がん検診の“今” 2025.08.19

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス