2025.03.19 公開

急性冠症候群(ACS)

acute coronary syndrome

解説:亀山 智樹 (富山病院 院長 循環器内科 )

急性冠症候群(ACS)はこんな病気

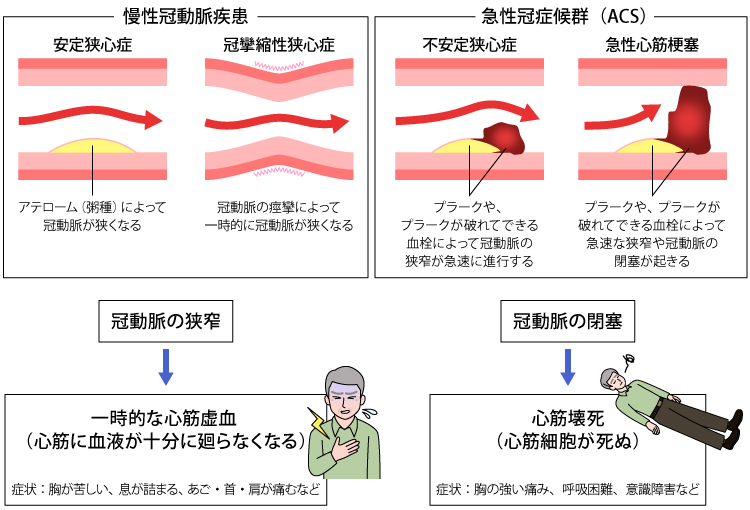

心臓は、全身に血液を送り酸素や栄養を届けています。その心臓が働き続けるために必要な酸素や栄養は、冠動脈という血管を通して運ばれます。その冠動脈が、動脈硬化などで狭くなったり(狭窄=きょうさく)、詰まったり(閉塞=へいそく)すると、心臓へ酸素や栄養が届かず、虚血性心疾患という病気になります。

虚血性心疾患は、冠動脈の狭窄が徐々に進行していく慢性冠症候群(Chronic Coronary Syndrome, CCS)と、冠動脈の狭窄から閉塞へと急速に進行する急性冠症候群(Acute Coronary Syndrome, ACS)に分けられます。慢性冠症候群には安定(労作性)狭心症が、急性冠症候群(ACS)には、不安定狭心症や心筋梗塞が該当します。

虚血性心疾患になる主な原因は、老化に伴って血管の内側に脂肪などの沈着物(プラーク)が溜まることで生じる動脈硬化です。その他、血液中に形成された血栓が血管を塞いでしまう血栓塞栓症(けっせんそくせんしょう)、血管のけいれんによって狭窄が起こる冠攣縮性狭心症(かんれんしゅくせいきょうしんしょう)、血管に亀裂が生じ、血管内の壁がはがれて狭窄などを引き起こす冠動脈解離(かんどうみゃくかいり)、眼に見えないほど細い血管の異常が原因で病状が生じる、冠微小循環障害(かんびしょうじゅんかんしょうがい)などがあります。

急性冠症候群(ACS)は、冠動脈があまり狭くなっていなくても、プラークを包む膜が破れて血管内で血液が固まり血栓ができることで、冠動脈の狭窄・閉塞が急速に進行します。発症直後には、重症の不整脈を起こすこともあるため注意が必要です。

急性冠症候群(ACS)の症状

主な症状は胸の痛み(狭心症) です。前胸部が重苦しい、圧迫感がある、絞扼感(こうやくかん=締め付けられる感じ)がある、息がつまる、焼け付くような感覚などと表現されますが、単なる不快感や無症状の場合もあります。また、原因とは異なる箇所(あご・首・肩・腕・みぞおち・背部など)の痛みや、吐き気、嘔吐を伴うこともあります。

特に注意が必要なのは以下の症状です。このような症状が出たら、すぐに救急要請してください。

・冷や汗を伴う強い症状がある

・症状が15分以上続いている

・症状が繰り返し出現し、徐々に悪化している

・症状が変化している

・動悸やめまいを伴っている

心筋梗塞の患者さんの半数に、前兆の発作があったと報告されています。

急性冠症候群(ACS)の検査・診断

典型的な場合は、症状と心電図で診断されます。採血で心筋障害の有無、心臓超音波検査で心臓の動きの異常の有無を調べて診断されることもあります。また、造影剤を注射して血管の状態を調べる冠動脈CTや、カテーテル(細い管)を入れて冠動脈に造影剤を注射する冠動脈造影により狭窄・閉塞血管の診断ができます。冠動脈CTや血管内超音波法などでは、プラークの有無や状態の観察も可能です 。

急性冠症候群(ACS)の治療法

急性冠症候群(ACS)に対して最も有効な治療法は、経皮的冠動脈インターベンション(PCI)です。PCIとは、足の付け根や手首、または肘にある動脈からカテーテルを入れ、先端が風船状になっているバルーンカテーテルで狭窄・閉塞している冠動脈を拡張したり、拡張した冠動脈の中にステント(金属製の網状の筒)を留置し、再び狭窄・閉塞が起きないように血管の内側から補強したりする治療です。狭窄・閉塞が解消されることで血流が改善されるほか、やわらかくて破れやすいプラーク(不安定プラーク)をステントで覆うことで、血管の狭窄や閉塞のリスクが高い不安定プラークが破れるのを防ぐこともできます。

心筋梗塞に対するPCIが有効なのは、主に発症12時間以内とされています。心筋梗塞が疑われる場合は、PCIを実施できる施設への早期受診あるいは、救急搬送が重要です。

PCIが困難な場合や、重篤な合併症がある場合には、冠動脈バイパス手術が行なわれることがあります。これは、狭くなった冠動脈に、手足など身体のほかの部分から取ってきた血管をつなげて、血液を確保する治療法です。ACSの発症直後には重症の不整脈を合併することがあるので、AEDによる救命処置などが欠かせません。

薬物治療としては、ACSの主な原因である動脈硬化の改善のため、虚血性心疾患と関連性が高い危険因子の適正化が行なわれます。

ACSへの進行抑制には 、不安定プラークの生成に繋がる悪玉コレステロールを下げる治療や抗血栓治療などで「不安定プラーク」の増大や血栓形成を抑え、比較的リスクが低い「安定プラーク」に変化させることが重要です。心筋梗塞の発症後は、心不全への進展を防ぐための治療が追加されます。

急性冠性症候群(ACS)の中でも、急性心筋梗塞の死亡率は40%と高値です。治療の進歩により入院後の死亡率は8%ほどに低下しましたが、入院前の死亡率は30%と依然として高くなっています。そのため、「医学解説」の「急性冠症候群(ACS)の症状」に記載のある症状が出たら、速やかに循環器内科や救急内科の受診、あるいは救急要請することが重要です。

虚血性心疾患と関連性が高い危険因子 は以下の通りです。これらの危険因子がある方は、胸痛が出現した場合、直ちに医療機関を受診してください。

・男性

・高齢

・高血圧

・糖尿病

・喫煙

・家族に虚血性心疾患を発症した人がいる

(特に55 歳未満の男性、65 歳未満の女性が虚血性心疾患や突然死を発症した場合)

・高コレステロール血症

すでに虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)を発症している方は、そうでない方に比べ、ACS発症のリスクが高まっています。ニトログリセリンを処方されている方は、症状が治まるまでニトログリセリンを3~5分おきに合計3回まで使用してください。しかし、ニトログリセリン1錠舌下後、または1回噴霧後も症状が強いまま軽減しない場合や、3回使用しても症状が治まらない場合は、救急車を要請しましょう。

以下のような症状はACSの可能性が低いとされています

・数秒で消失する痛み

・指先で指し示させるような狭い範囲の胸痛

・刺されるような痛みやチクチクする痛み

・触って痛む場合

・呼吸や咳,体位変換で影響は受ける痛み

しかし、ACSらしくない症状や軽い症状しかなかったが、実はACSだったということも珍しくなく、症状だけでACSを否定することはできません。特に高齢者、糖尿病患者、女性では、ACSとしては一般的ではない症状がしばしばみられます。さらに高齢者では、息切れや全身の倦怠感、食欲不振、失神や意識レベルの低下などが唯一の症状ということもあります。

もちろん、発症前からの予防も大切です。健康診断の心電図異常で偶然発見される場合もあるので、定期的に心電図などの検査を受けておくことが重要です。しかし、胸痛が消失した後では、心電図で異常を示さないこともあるため、注意が必要です。

近年、胸痛の診断に冠動脈CTが注目されています。検査を受けることで、虚血性心疾患による死亡や心筋梗塞発生が低下することが報告されています。

「早期発見のポイント」で述べた、虚血性心疾患と関連性が高く動脈硬化を助長する危険因子を持っている方は、特に急性冠性症候群(ACS)発症のリスクが高くなっています。生物学的性別、年齢、家族歴は変えられないものですので、高血圧や糖尿病といった、それ以外の危険因子を改善することが動脈硬化予防に欠かせません。改善可能なすべての危険因子を適切に管理することで、虚血性心疾患発症の半数以上が予防可能とされます。

●高血圧

血圧の目標は、原則的に診察室で計測する血圧で130/80 mmHg未満です。75 歳以上で血圧低下に耐えられない場合は140/90 mmHg未満が目標となります。また、危険因子の多い方はより低い血圧を目指しましょう。血圧を上昇させないためには、塩分摂取量を1日6g以下に控えることが重要です。

●糖尿病

糖尿病の目標は、年齢、病悩期間、合併症、低血糖の危険性などを考慮し個別に設定されます。原則的に、合併症予防のための目標値はHbA1c 7.0%未満とされます。

●喫煙

禁煙は必須です。心疾患は1日20本以上の喫煙で7倍増加し、20本未満でも4倍増加します。禁煙により心筋梗塞の再発率が半減し、死亡率も減少します。禁煙による受動喫煙の抑制で、喫煙しない配偶者の心筋梗塞が減少したとの報告もあります。

●悪玉(LDL)コレステロール

他の危険因子がない方では160mg/dL未満が目標です。他の危険因子の合併に応じて目標値は低下し、他の危険因子のある糖尿病や動脈硬化性心血管病を既に持つ方の目標値は100mg/dL未満です。悪玉コレステロール以外にも、善玉((HDL))コレステロールは40mg/dL以上、空腹時の中性脂肪は150mg/dL未満が目標値です。

●飲酒

多量飲酒は、冠動脈疾患を増やします。アルコールの摂取は、日あたりロング缶1本(500ml)、日本酒は1合程度、ワインはグラス2杯弱(200ml)くらいに抑える(25 g/日以下)、またはできるだけ減らしましょう。

●睡眠時無呼吸

睡眠時無呼吸では心血管病、突然死が増加します。眠気のある方、いびきのある方や睡眠中に呼吸の止まる方は専門医療機関を受診しましょう。

●運動

適度な運動は動脈硬化の進展を防いでくれます。今の生活に運動時間を10分加えるところから始め、成人では60分/日、高齢者では40分/日以上の活動的な生活をおくることを目標としましょう。運動の強度は、まず当初は、”楽である”~”やや楽である”と感じるところから開始し、慣れてきたら“ややきつい”程度まで強度を上げましょう。

以前に虚血性心疾患を起こした方は、主治医の指示に従ってください。施設によっては、有酸素運動などで症状改善や再発予防につなげる心臓リハビリを実施しているところもあるので、主治医に相談してみてください。

解説:亀山 智樹

富山病院

院長 循環器内科

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

不安定狭心症(病名から探す | 2024.7.10)

不安定狭心症(病名から探す | 2024.7.10) 労作性狭心症(病名から探す | 2024.7.3)

労作性狭心症(病名から探す | 2024.7.3) コロナ禍だからこそ治療しよう ④肥満(特集 新型コロナ 生活の中で今、本当に知りたいこと | 2020.11.24)

コロナ禍だからこそ治療しよう ④肥満(特集 新型コロナ 生活の中で今、本当に知りたいこと | 2020.11.24) コロナ禍だからこそ治療しよう ③高血圧(特集 新型コロナ 生活の中で今、本当に知りたいこと | 2020.11.13)

コロナ禍だからこそ治療しよう ③高血圧(特集 新型コロナ 生活の中で今、本当に知りたいこと | 2020.11.13) コロナ禍だからこそ治療しよう ①心臓・血管の病気(特集 新型コロナ 生活の中で今、本当に知りたいこと | 2020.9.2)

コロナ禍だからこそ治療しよう ①心臓・血管の病気(特集 新型コロナ 生活の中で今、本当に知りたいこと | 2020.9.2) 脂質異常症(病名から探す | 2015.3.25)

脂質異常症(病名から探す | 2015.3.25) 狭心症(病名から探す | 2015.2.2)

狭心症(病名から探す | 2015.2.2) 不整脈(病名から探す | 2014.6.4)

不整脈(病名から探す | 2014.6.4) 心筋梗塞(病名から探す | 2013.7.22)

心筋梗塞(病名から探す | 2013.7.22) 糖尿病(病名から探す | 2013.6.17)

糖尿病(病名から探す | 2013.6.17) 胸痛(症状から探す | 2013.2.1)

胸痛(症状から探す | 2013.2.1)

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス