気温が少しずつ上がり、春を感じる今日この頃。しかし、春は花粉が盛大に降り注ぐ季節でもあります。鼻水や喉の痛み、眼のかゆみなど、花粉症の方にはつらい時期です。今回は花粉症やアレルギー性鼻炎治療で話題の舌下免疫療法について解説します。

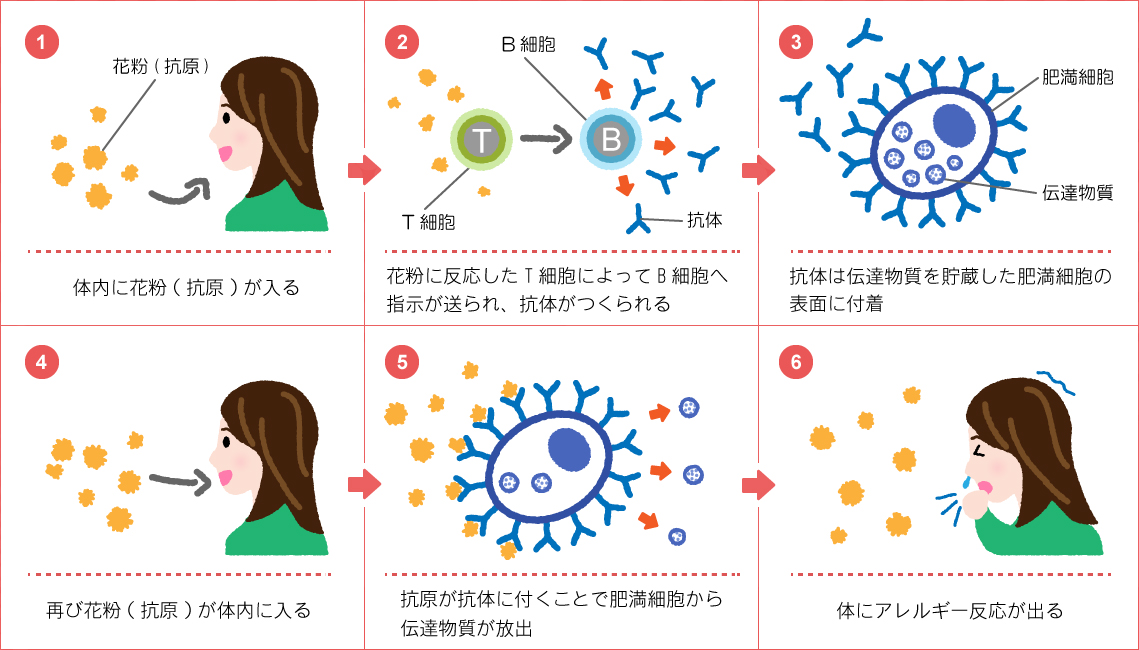

アレルギー反応の仕組み

花粉症はスギやヒノキなどの花粉に対して、抗体の準備が整った状態にある人が、再び花粉にさらされることでアレルギー反応を発現する状態を指します。

アレルギー反応とは、もともと体に備わっている防御のための免疫機能が過剰にはたらいている状態です。体内で起こる仕組みについては、近年研究の目覚ましい進展に伴って、かなり複雑な仕組みが明らかになりつつあります。アレルギー反応に関わる細胞は主にリンパ球など、免疫を担当している白血球の仲間で、全身の皮膚や粘膜、腸管壁、あるいはリンパ節といったところに広く分布しています。花粉など特定の抗原のみに反応して起こるアレルギー反応には、あらかじめ何度も同じ抗原に刺激されることによって、その抗原を識別することを”学んだ”指揮官役のT細胞系のリンパ球と、T細胞系のリンパ球の指示のもと、特定の抗原に反応する抗体というたんぱく質を製造するB細胞系のリンパ球が関わっています。

抗原と抗体は鍵と鍵穴のような関係で、基本的に違うもの同士は反応しません。こうした準備が整った状態のところに抗原が再びやってくると、その抗原に対応する抗体が反応します。この抗体は、アレルギー反応を周囲に起こす伝達物質を貯蔵している肥満細胞の表面に鍵穴として付いており、鍵(抗原)が刺さると肥満細胞の貯蔵庫から伝達物質が放出されます。この伝達物質が周囲の組織や血管に影響を及ぼし、炎症を引き起こします(図1参照)。

図1: アレルギー反応の仕組み

指揮官役のT細胞系と炎症を生じさせるB細胞系、肥満細胞などの細胞の間には種々の伝達物質による指示がやり取りされていて、実際にはかなり複雑です。また、このような即時型の反応のほかに、長い時間持続して組織の変化をもたらす反応も存在します。最近では特定の抗原だけによらない、つまり鍵と鍵穴に頼らない反応もアレルギー性炎症に関わっていることがわかってきています。

アレルゲン免疫療法

花粉症を引き起こす原因となる抗原に持続的にさらされ続けると、やがて抗原に反応しなくなります。この状態を免疫寛容と呼びます。この免疫寛容の状態に誘導する治療法がアレルゲン免疫療法です。いきなり大量の抗原にさらされると強いアレルギー症状が出てしまうため、少量から少しずつ増量していき、維持量に達したあとはその量の投与を長期維持する方法が用いられます。

投与方法は以前から用いられてきた皮下注射(皮下免疫療法)によるものと、最近使用可能になった舌下免疫療法があります。舌下免疫療法は皮下注射に比べて痛い注射が回避でき、かつショックなどの重篤な副作用の頻度がはるかに低いといった特徴があり、最近注目されている治療法です。

舌下免疫療法

1日に1回、文字通り舌の下に病院から処方された抗原エキスを含むという治療です。舌下の口腔粘膜は薬剤によっては粘膜吸収がよいため、狭心症に対するニトログリセリン舌下錠など、注射をせずに薬物を速やかかつ簡易に投与できる方法としてなじみのあるものです。日本国内で舌下免疫療法に用いられる抗原エキスは現在、スギ花粉舌下液とダニ舌下錠があり、スギ花粉の舌下錠も開発中のようです。

治療を受けるためには、スギ花粉の花粉症、またはダニによる通年性アレルギー性鼻炎の診断が確定していることが前提になります。ほかのアレルギーに対する直接的な治療にはなりません。 現在、下記のケースに当てはまる方は、治療が受けられない、もしくは医師への相談が必要とされています。

舌下免疫療法ができないケース

- ・年齢が5歳未満(ダニ舌下錠)

- ・年齢が12歳未満(スギ花粉舌下液)

- ・妊娠中、もしくは授乳中

- ・持病に重症のぜんそくがある

- ・過去にアレルゲン免疫療法中にショックを起こしたことがある

舌下免疫療法の適否に医師の判断が必要なケース

- ・悪性腫瘍や自己免疫疾患など免疫の異常を伴う疾患がある

- ・特定の抗うつ薬等一部薬剤を使用している

上記以外に、ステロイドや免疫抑制剤を服薬中の場合、高齢の場合は効果に影響が出る可能性があるとされています。 人によっては、舌下免疫療法で効果が十分に得られない場合や、効果が得られても中止後に再発する可能性もあります。国内で使用可能な抗原エキスはスギとダニですが、この両方を同時に服用して効果があるのか、安全なのかについてはまだ情報が不十分なため、一般的には同時進行で両方の治療は困難です。

このように短所もあり、原理的にショックが生じる危険性がないわけではありませんが、皮下免疫療法と比べてアナフィラキシーショックの頻度がかなり低く、自宅で日々の治療ができることは大きな長所です。

舌下免疫療法の注意ポイント

ポイント1

毎日必ず服薬すること

従来の皮下免疫療法と違い、毎日の抗原エキス使用が肝要です。スギ花粉症は春の季節以外は症状が乏しく忘れてしまいがちですが、それでは効果が不十分になってしまいます。加えて数日以上中断してしまうと、再開時に使用する抗原エキス量の再調整が必要になるので注意しましょう。

ポイント2

治療期間は数年間

アレルギーに体を慣らし、さらに抗原に反応しなくなるまでには長い時間がかかります。治療期間は最低3年間、できれば4~5年が必要と考えられています。治療を始めてすぐに効果が出るものではないことを理解し、気長に根気強く治療を続けていくことが大切です。

ポイント3

治療による副作用

治療とはいえアレルゲンを使用するため、副作用としてアレルギー反応が出る場合があります。頻度が高いのは口腔内の腫れや口腔、咽頭、耳などの掻痒(そうよう)感です。治療開始時に副作用が見られなくとも、維持量に達してから症状が出ることもあるため、治療中は副作用のことも念頭におきましょう。

最近の花粉症治療研究

花粉は大きな抗原で、「アレルギー反応のしくみ」で述べたT細胞を刺激する部分と、後に肥満細胞表面の抗体に結合する部分が異なることが知られています。最近ではT細胞を刺激する部分だけを含むタンパクの欠片を使用して、アレルギー症状を起こさず安全にT細胞だけを刺激し、免疫寛容を誘導する研究が行われています。これは将来、安全なアレルゲン免疫療法への応用が期待されている研究です。同様に、T細胞を刺激する部分のみを含むように変化させた遺伝子組換え米を食べることによるアレルゲン免疫療法や、スギ花粉抗原と大きな糖分子を結合させ、抗原が抗体と結合する部分だけを隠してアレルギー症状を起こしにくくした抗原エキスの内服によるアレルゲン免疫療法などが研究されています。

解説:小池 忍

済生会京都府病院

耳鼻咽喉科部長

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス