高齢になると、耳鳴りを感じる方が多くいます。耳鳴りとは、実際に音が鳴っているのではなく、鳴っているように感じることです。原因を知ることで、日常生活を問題なく過ごすことができます。

長らく原因不明の病気だった

先進国のデータによると、人口の10~15%が耳鳴りを感じていると分かっており、日本人では約1,200万人が耳鳴りに悩んでいる計算になります。※出典:『ついに原因解明!耳鳴りの9割が治る最強療法』(発行/マキノ出版)

耳鳴りは、長い間原因不明の病気とされており、耳鼻咽喉科を受診しても「年を取ると誰でもなるのでうまく付き合っていきましょう」「なるべく気にしないようにしましょう」といわれるだけで、これといった治療法はありませんでした。ところが近年、研究が進み、発生・悪化する仕組みが分かってきました。研究が進んだことで、新たな治療法が開発され、耳鳴りの9割以上は改善するようになりました。また、耳鳴りに不安を感じている患者さんも多いですが、将来、致命的な疾患になることはほとんどないので、安心してください。

どうして耳鳴りがするのか

耳鳴りが起こるのは、人間が音を聞く仕組みと密接に関係しています。

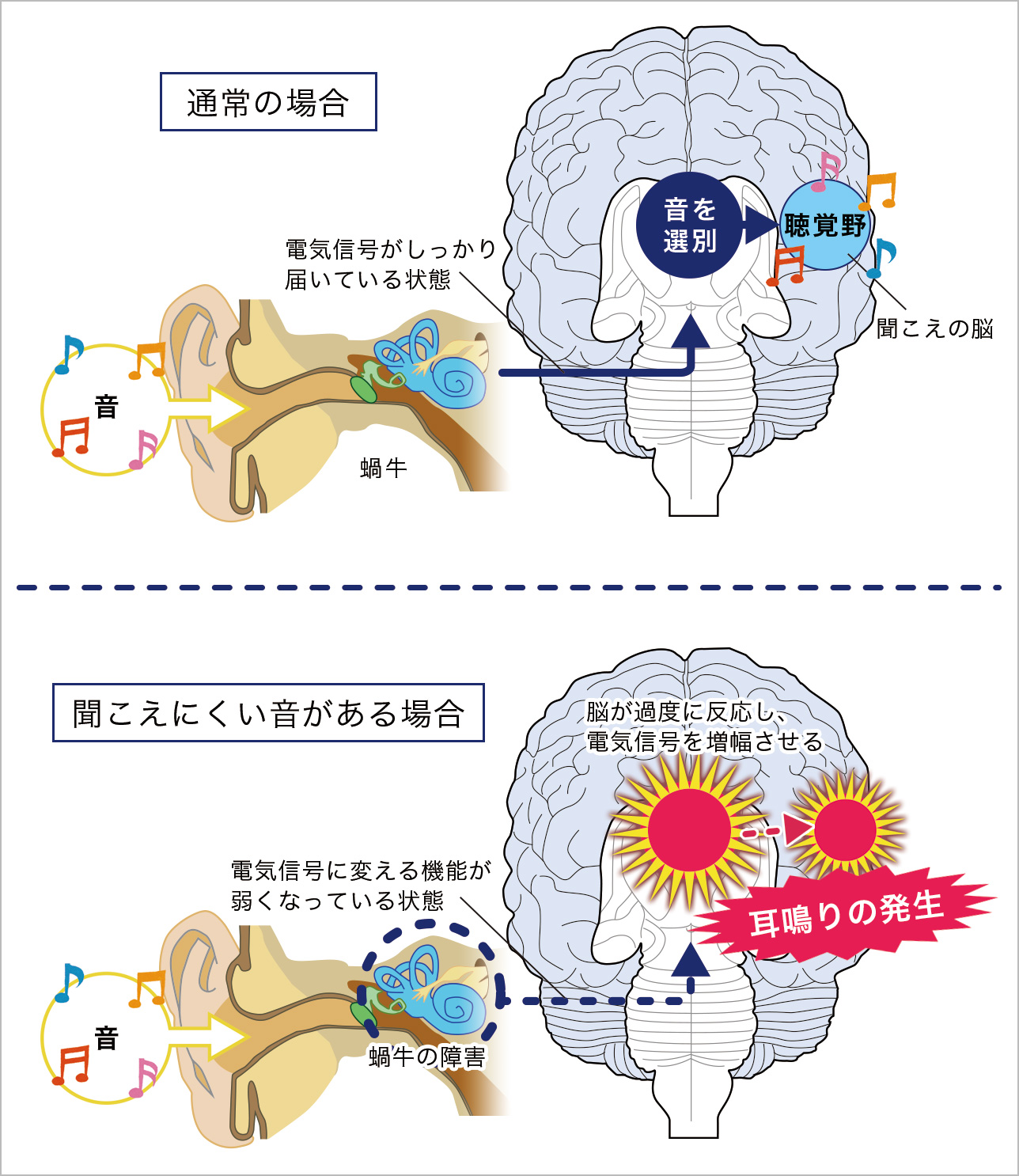

人間が音を聞くとき、まず音が耳の穴を通って鼓膜に伝わります。鼓膜が音によって振動し、その振動が耳小骨によって増幅され、さらに耳の奥に伝わっていきます。そこには、蝸牛(かぎゅう)という音を電気信号に変える器官があり、届いた振動が電気信号に変えられ、脳に伝わることで音として認識される仕組みです。

耳鳴りを起こす患者さんのうち、9割以上に難聴があると分かっています。難聴とは音が聞こえづらくなることなので、耳鳴りの患者さんの多くは音を聞く仕組みに異常があるといえます。異常がある部位は蝸牛のことが多いです。人によって聞こえにくい音は違いますが、加齢によって起こる難聴で多いのは、高音域が聞こえにくくなることです。蝸牛の中には低音域、中音域、高音域などを担当している部位があり、その担当部位に異常があると電気信号に変える機能が弱くなり、脳が音を認識しづらくなります。

聞こえにくい音があると、脳に変化が起こります。脳は電気信号が少なくなったことを感知し、聞こえないことを補うために過度に反応し、電気信号を増幅させます。この反応は音が鳴っていないときにも起こり、「音が鳴っている」と勘違いしてしまうのです。このように、耳鳴りは聞こえなくなった状態を補おうとする脳の反応なのです。

治療のポイント

耳鳴りは、脳の反応によって起こります。つまり、改善するのも悪化させるのも脳の使い方次第です。悪化する仕組みを理解することが治療の第一歩になります。

ポイント1

仕組みをしっかりと理解する

耳鳴りは実際の音ではなく、脳の過剰な反応です。しかし、人間は「自分にとって必要な音を聞いてしまう」という機能を持っています。騒がしい場所でも、自分の名前が呼ばれるなど、自分にとって必要な音は選択して聞くことができるのです。それと同じで、聞こうとすると耳鳴りは強く聞こえてしまいます。耳鳴りがあるから意識して聞いてしまい、意識するから耳鳴りが大きく聞こえるという悪循環に陥ってしまいます。気にしないためにも、耳鳴りの仕組みをしっかりと理解して、危ないものではないということを理解してください。

ポイント2

不安を取り除く

ストレスを感じたり、漠然とした不安を感じたときに耳鳴りが悪化します。患者さんに質問すると、「疲れていたり、ストレスを感じたときに一番耳鳴りが強くなります」とおっしゃる方が多いです。また、うつ病があるなど精神的に落ち込んでいる場合も耳鳴りを強く感じやすいので、その場合には、精神的な不安を取り除くために精神科や心療内科の医師に相談してみてください。

ポイント3

補聴器リハビリ

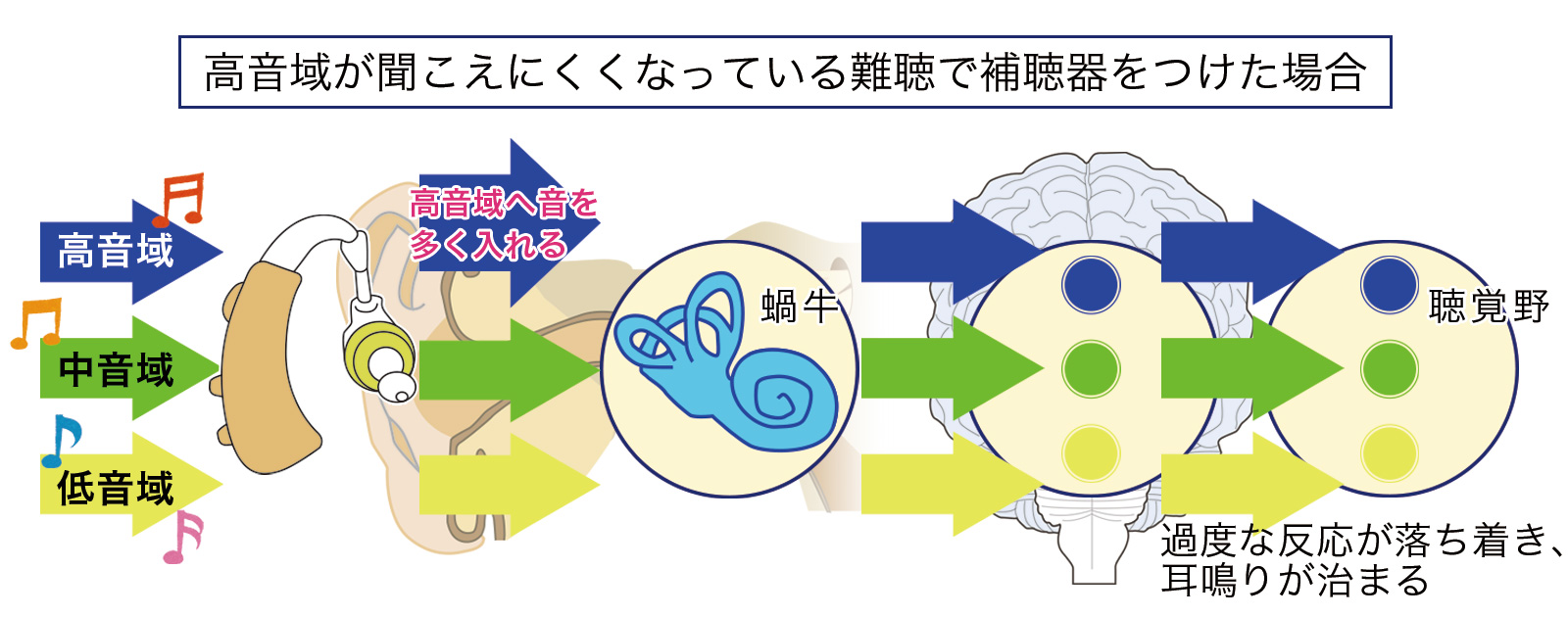

耳鳴りの治療として近年注目を集めているのが補聴器を使ったリハビリです。耳鳴りの原因は難聴のことがほとんどなので、補聴器を使用することは理にかなっています。補聴器リハビリでは、難聴で聞こえにくくなっている音を、補聴器を使って脳に届けます。十分な音量でないと効果は上がりません。また脳を変える治療なので、補聴器を一日中つけることが必要です。この状態を一定期間続けると、元の聞こえていた状態に脳が近づいていき、過剰に反応していた状態が落ち着き、耳鳴りが改善するのです(耳鳴りが消失するわけではありません)。補聴器リハビリを行なうと、つけた瞬間から「耳鳴りが軽くなった」という患者さんもいらっしゃいます。なにより、今まで聞こえていなかった音が聞こえるようになるので、患者さんの生活の質が改善されます。特に、「耳鳴りがあるから会話や日常の音が聞こえない」という患者さんは、実は耳鳴り自体よりも難聴で生活に困っている場合が多いので、補聴器リハビリを試してほしいと思います。

診療の現状

前述のとおり、近年は耳鳴りの研究が進み、効果的な治療法が全国各地で行なわれつつあります。しかし、この治療法を受けることができる病院はいまだに少ないのが現状です。現在でも「耳鳴りは治らないので、慣れるしかない」という医師は多くいます。しかし、熱心に取り組み始めている医師もいます。補聴器を扱うメーカーのホームページで耳鳴りの診療を行なっている病院を調べることもできるので、身近なところに対応してくれる病院があるかどうか調べてみてください。

解説:新田 清一

栃木県済生会宇都宮病院

耳鼻咽喉科主任診療科長・聴覚センター長

病気解説特集

- 疲れがとれない、なんだかだるい…… その症状、「貧血」かもしれません 2026.01.30

- 脳梗塞を心臓外科手術で予防する ウルフ-オオツカ法 2025.12.04

- 体を大切にすることは、未来を大切にすること。 「プレコンセプションケア」を知っていますか? 2025.11.19

- スマホ世代の子どもたちが危ない!? 「子どもの視力低下」を防ぐには? 2025.10.24

- 飲み込みづらい? 食べこぼしが増えた? それって「オーラルフレイル」かも!? 2025.09.25

- 日本人が最も多くかかる「大腸がん」は早期発見がカギ。大腸がん検診の“今” 2025.08.19

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス