がんの罹患数は女性よりも男性が多い一方で、がんサロンに参加する患者さんは女性が大半を占めています。自分のことを話すのが苦手で、あまり他者と交流したがらない男性が少なくないためかもしれません。それゆえ、社会から切り離され、ふさぎ込んでしまうこともあります。そこで、がんサロンで男性限定の時間「男学」を設けている石川県済生会金沢病院の龍澤泰彦副院長に、がんにかかった男性の現状とその解決策について、お話を伺いました。

日本のがん患者さんの現状

がんに罹患すると、身体的・精神的な負担がかかるだけでなく、仕事や経済面での問題などさまざまな課題が浮上します。こうした不安や悩みに対し、誰かに相談するなど他者と交流すると、自分の気持ちが整理できて気持ちが楽になります。不安を打ち明ける場として、がんサロンを利用するがん患者さんもいます。

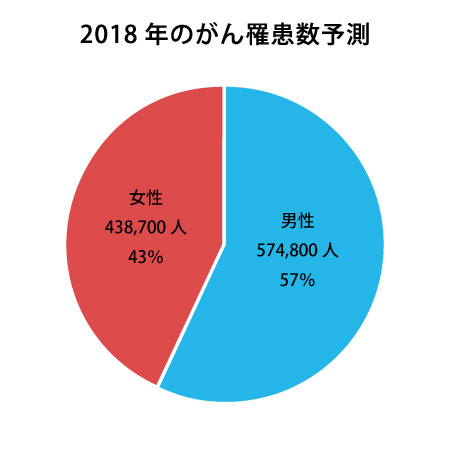

しかし、がん罹患者数は男性の方が多いにもかかわらず、がんサロン利用者の多くは女性です。国立がん研究センターの調査によると、2018年のがん罹患数は男性が574,800人、女性は438,700人と予測されています。

なぜ男性のサロン参加率は低いのでしょうか。

それには、一部の男性が持つ価値観が関係しているのかもしれません。「男は黙って我慢するもの」や「男たるもの困難に対して一人で立ち向かい、弱音を吐くものではない」という価値観を持つ男性は特に、何か言いたいことがありそうなのになかなか口を開かないという状況に陥ってしまう可能性があります。その結果、社会から切り離され、閉じこもりがちになっていきます。

男性がん患者さんの悩みを解決するには

閉じこもりがちな男性に一歩踏み出して他者と交流してもらうには、どのような手段があるのでしょうか。まずは、多数の女性が参加しているサロンに参加しづらいのであれば、男性だけが集まる場を探してみてください。医療機関の方は、そのような場も作っていただけるとよいかと思います。大切なのは、がんサロンへの敷居を低くし、利用しやすくすることです。医師に対して敷居の高さを感じている可能性があります。そこで、相談コーナーや質問タイムを行なうことで普段聞けないことを聞く機会を作ってあげるとよいでしょう。

しかしながら、場を提供するだけでは不十分です。さらに何を話しても安全であるという雰囲気をつくることが大切です。前述したように男性がん患者さんは何か言いたいとは思っているものの、価値観のせいなのか、医師や看護師、家族に対して悩みを吐こうとはしない傾向にあるようです。したがって、悩んでいるのは一人ではないことに気づいていただくことで孤独感が和らぎ、気持ちが楽になることもあると思います。大切なのは、男性がん患者さんに対して、常に気にかけていることを知ってもらうことです。誰かが気にかけることで社会から切り離さず、孤独ではないという安心感が生まれるのではないでしょうか。さらに、誰かに必要とされることや人に喜ばれることなど人の役に立つことで、やりがいや生きがいを感じることができると思います。

閉じこもりがちな男性がん患者さんの社会参加を進めるポイント

・男性だけが集まる場の設定と時間の工夫をする

・その場では何を話しても安全だという雰囲気を作る

・「あなたのことを気にかけていますよ」というメッセージを送り続ける

・やりがいや生きがいを感じられるような取り組みを行なう

「男学」で行なっていること

「男学」で談笑する男性たち

当院が県の委託を受けて運営する石川県がん安心生活サポートハウス「つどい場はなうめ」では、がんサロンの運営、がんサポーター等の養成などを行なっていますが、がんサロンの利用者は約8割が女性です。そこで、男性の参加を促すため、そば打ち体験を実施するほか、喫茶店に男性が集まり、コーヒーを飲みながら語り合うような雰囲気の男性限定の時間「Dr.龍澤喫茶~はなうめ男学(おとこがく)~」(以下「男学」)を立ち上げました。20代の医療・福祉系の学生から80代のがん経験者まで、幅広い年齢の方が参加され、がんに関する体験談や悩みを語り合い、医師や理学療法士などの専門的な話に耳を傾けています。この「男学」では、多くの方が安心して参加できるように「ここでは何を話してもよいが、聞いた話は他言しないこと。互いを尊重し自分の意見を押し付けたり、相手の話を否定したりしないこと。きちんと傾聴すること」をお願いするなど、和やかな雰囲気づくりを心掛けています。

また、がん患者さんやそのご家族に気遣いができる人を地域に増やしていくことを目的として、地域サポーターの育成にも力を入れています。地域サポーターにはぴあサポーター、がん体験話し隊、聞き書きサポーターが在籍し、それぞれの育成講座を開いています。ピアサポーターは、がん患者やそのご家族を仲間として支え合うボランティアのことで、県内のがんサロンで活動する人を対象として養成しています。がん体験話し隊養成講座では自身の体験を振り返り、医療従事者や地域の人に語っていただく、あるいは県が取り組む学校におけるがん教育の講師として語っていただくような方を養成しています。聞き書きサポーターは、がん経験者(家族を含む)の話の内容を話し言葉で一冊の本にまとめるボランティアです。

お近くにお住まいの方は、ぜひいらしてください。

龍澤 泰彦

金沢病院

副院長 兼 石川県がん安心生活サポートハウス所長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス