嚥下(えんげ)障害は、何らかの原因で飲み込みにくい状態になることを指し、高齢になるほど起こりやすくなります。嚥下障害を起こすと、栄養不足に陥ったり、食べ物が気道に入って肺炎を起こしたりと、深刻な影響が出る可能性があります。若いころからどのようなことに注意したらよいか、和歌山県済生会有田病院副院長でリハビリセンター長の角谷直彦先生にアドバイスしてもらいます。

複雑なしくみで成り立っている嚥下

私たちは普段、食べたり飲んだりしたものが胃に届くまでのプロセスを意識しながら食事をすることはほとんどありません。

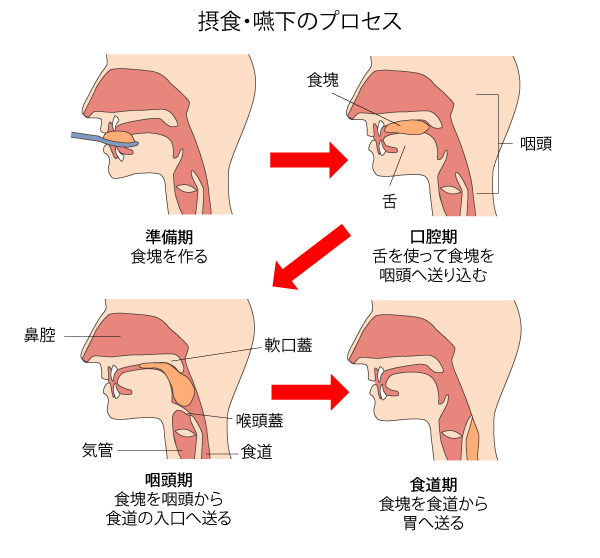

そのプロセスを細かく見ていくと、まず、食べ物を認識し、においを確かめて、口の中に運びます。口腔内(口の中)では唾液、舌運動、咀嚼(そしゃく)によって食べ物の塊(食塊)が作られます。ここまでを摂食・嚥下の「準備期」といいます。

その次の段階は「口腔期」と呼ばれ、食塊は舌の運動によって口腔から咽頭に送り込まれます。

食塊が送り込まれると、軟口蓋(なんこうがい)が上がって、食塊が鼻腔に入るのを防ぎます。食塊はさらに先に進み、気管と食道の分岐に差し掛かります。気管は空気が出入りするために常に開かれ、食道はリングのような形をした輪状咽頭筋によって閉じられています。食塊が運ばれてくると、喉頭蓋(こうとうがい)が動いて気管の入り口を閉じます。同時に、輪状咽頭筋が緩み、食塊は食道の方に入っていきます。ここまでが「咽頭期」です。

そして、食べ物を胃へ送り込む「食道期」では、食塊は食道から胃に送り込まれます。

食塊が食道に運ばれるためには、軟口蓋による鼻咽腔の閉鎖と喉頭蓋による気管の閉鎖が最も重要で、誤嚥(ごえん=食べ物や唾液が気道に入ること)が起こりやすいのは口腔期、咽頭期です。

このように、嚥下は、のどの筋肉や神経の絶妙な連携によって行なわれています。加齢とともに筋力の低下や唾液の分泌低下が起こり、神経の働きも鈍るため、高齢になると食事中にむせたり(誤嚥)、食べこぼしたりする嚥下障害が起こりやすくなります。

摂食・嚥下障害を引き起こす病気には脳や神経系の病気、筋肉の病気、がんなどさまざまなものがありますが、当院では脳血管障害(約60%)が最も多く、 認知症(15%)、パーキンソン病(10%)などがそれに続きます。

メタボリックシンドロームの対策が重要

将来、嚥下障害になる可能性があったとしても、その予防法が確立しているわけではありません。若いころからできることとして、嚥下障害の原因となる脳血管障害を起こしやすいメタボリックシンドロームの対策が重要になります。

メタボリックシンドロームは内臓脂肪型肥満に加えて、① 高血圧、②高血糖、③HDLコレステロールが少なくかつ中性脂肪が多い――の三つのうち二つ以上当てはまる状態です。これらの危険因子が多いほど動脈硬化が進行しやすく、脳血管障害を起こしやすくなります。心当たりのある人は、カロリー過多の食事を減らしたり、運動(ウォーキングなど)をしたりするなど、生活習慣を見直すことをお勧めします。体重を3~4%減量するだけで十分な効果があります。

口腔機能の低下がないかチェックしよう

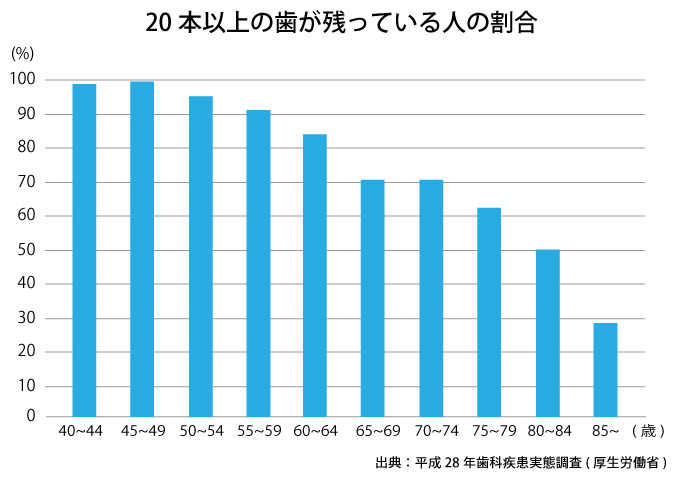

摂食・嚥下障害の患者さんでは、摂食・嚥下のプロセスの「口腔期」の障害が占める割合が高くなっています。特に、加齢によって失われる歯は多くなります。残存する歯の数が多いほど咀嚼力があり、食塊の形成に必要な咬合力(噛む力)も整っています。

口腔機能はさまざまな要因によって低下します。①口腔衛生の不良、②口腔乾燥、③咬合力の低下、④舌運動の低下、⑤咀嚼機能の低下、⑥嚥下機能の低下――のうち3項目以上当てはまる場合、口腔機能低下症と診断されます。

次のことをチェックしてみてください。一つでも当てはまる場合は、摂食・嚥下障害のリスクがあります。予防のために毎日の口腔ケアを心がけ、必要があれば専門家に相談することをお勧めします。

□ 食事中にむせることがある

□ 口の中に唾液がたまる

□ 飲み込むのに苦労することがある

□ 固いものが噛みにくい

□ 舌に白い苔のようなものがついている

嚥下障害予防のポイント

メタボリックシンドロームの対策とともに、積極的な口腔ケアが重要です。歯や舌のブラッシングを行ない、食べ物の残りかすを除去して口腔内の清潔を保ちます。また、粘膜のマッサージは唾液の分泌を促したり、筋肉をほぐしたりする効果があります。

食事は摂食・嚥下のトレーニングも兼ねています。そのためにも毎日の食事をきちんととるようにしましょう。口腔内の衛生と健康な歯を保つことで食べる喜びが生まれ、同時に筋力の低下も防ぐことが可能です。

唾液の働き

唾液は私たちの健康を保つのにとても重要な役割を果たしています。唾液には、食べ物を湿らせて嚥下しやすくする円滑作用があります。また、口の中を掃除して食べ物の残りかすや細菌を胃に流し込む洗浄作用があります。さらに、歯の表面に被膜を作って虫歯を防ぐ保護作用などさまざまな働きがあります。咀嚼することで唾液の分泌が促されるので、食べ物はよく噛んで食べましょう。

角谷 直彦

有田病院

副院長兼リハビリテーションセンター長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス