国民の約8割がスマホを持つ現代。新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークも推進され、デジタル機器と人々の生活はますます切り離せなくなっています。そんな中、心配なのが目への負担。今回は、目の使いすぎが原因で起こる眼精疲労の症状について解説し、予防方法を紹介します。

私たちの目が物を見るしくみ

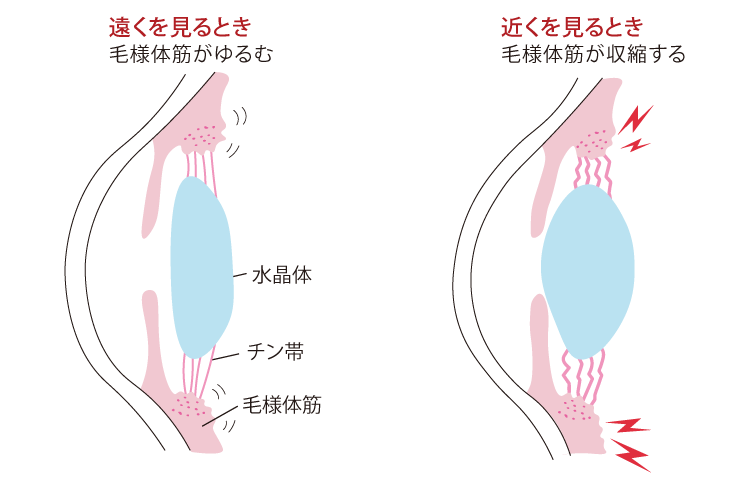

私たちの目は、毛様体筋をゆるめたり収縮したりすることによってピントを合わせています。毛様体筋がゆるんでピント合わせのための力を全く使っていないときには、目は最も遠くにピントが合った状態になっています。

また、毛様体筋が収縮すると水晶体の周囲に付着しているチン帯がゆるみ、水晶体が自らの弾力性によって膨らむことで、近くにピントが合わせることができます。水晶体が厚くなればレンズとしての屈折力が強くなり、より手前の物にピントを合わせることができる仕組みです。私たちは普段、筋肉の収縮を自覚することなく、自然にピントを合わせています。

ところが、近くにピントを合わせる状態が続き、毛様体筋を収縮させる時間が長くなると、毛様体筋に疲れがたまり、目は疲労を感じます。また、毛様体筋のほかにも、外眼筋など目の周りにはさまざまな筋肉がありますが、近くを見続けるとそれらにも負担がかかります。目の疲れがたまると、「眼精疲労」と呼ばれる状態になります。

パソコンやスマホの使いすぎに要注意! 眼精疲労とは

病的な目の疲れを「眼精疲労」といいます。単純な目の疲れとの区別は明らかではありませんが、持続時間(一晩寝ても治らない)、症状の強さ(疲れのため日常生活や仕事もできない)、本人の自覚症状やそれに伴って引き起こされる症状(頭痛、肩こり)などから総合して判断します。

眼精疲労の主な症状には、次のようなものがあります。

ピントが合わせにくい、複視が出る(物が2つに見える)、まぶしい、ちらつく、うるむ、充血する、乾燥感・熱感など不快感がある、視線を固定できない、眼やその周りの鈍い痛みがある、まばたきが多い など

(平岡真理:眼科47,2005より参照)

眼精疲労を引き起こす原因は、老眼や乱視、白内障やドライアイなどの目の病気、目に不適切な環境や過剰な負担などさまざまです。いくつかの原因が複合して起こる場合が多く、原因が分からないことも少なくありません。

環境によって起こる眼精疲労の原因の多くはVDT(Visual Display Terminal)です。VDTとは、パソコンやスマホ、テレビなどのディスプレイ画面のことです。VDTでの作業を長時間続けると眼精疲労や腕、腰、肩などの全身の不調になりやすく、VDT症候群といわれています。

眼精疲労そのものが視力低下の原因となることは少ないですが、不適切な眼鏡の使用、近くを見る作業の連続などで近視は進行する場合があり、VDT作業が多い人は注意が必要です。

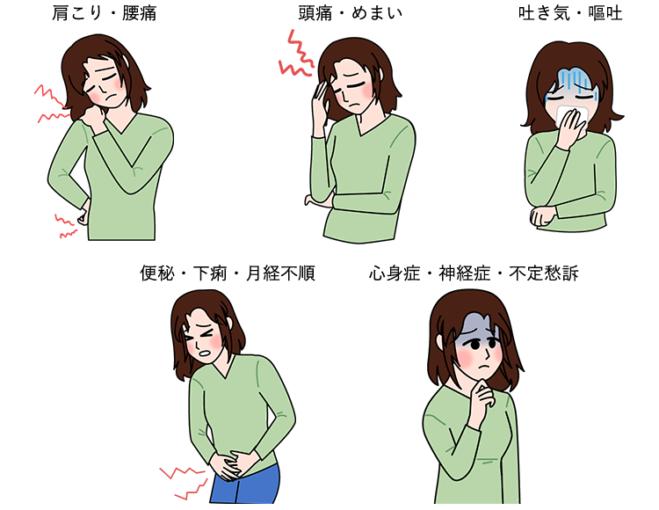

眼精疲労はさまざまな不調の原因に

眼精疲労は目だけでなく、心身のさまざまな不調を引き起こします。

眼精疲労によって肩こりや頭痛が起きやすい原因の一つは、目の調子が悪いと物を見るのに時間がかかり、姿勢が悪くなりやすいことです。無理なピント合わせや目の緊張が続いたために、眼痛や頭痛になることもあります。逆に、強い肩こりがあったり、首の調子が悪かったりすると、無理な姿勢で物を見なければならず、そのことが原因で眼精疲労を引き起こすこともあります。また、集中して物を見続けるとまばたきが減少するため、ドライアイの症状が出てきます。症状が悪化すると目の表面に痛みが出ます。

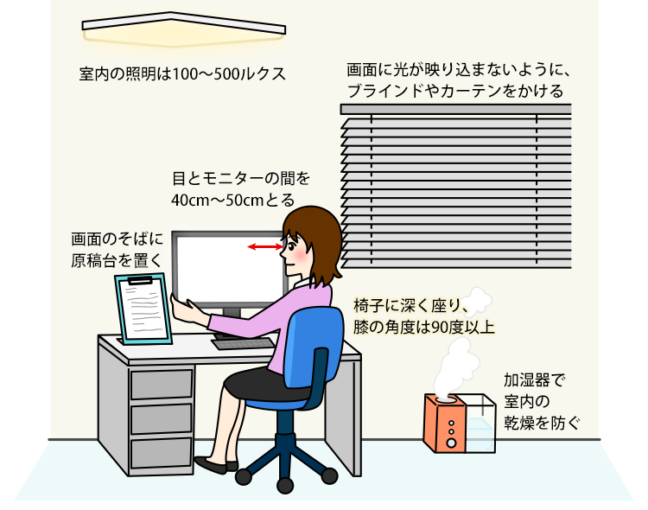

眼精疲労を予防・改善するには

多くの人には屈折異常(近視・遠視・乱視)があり、ほぼすべての人が高齢になると老視(老眼)になります。そのため、眼鏡・コンタクトレンズ等が必要になることが多いですが、快適に目を使い続けるには適切な眼鏡・コンタクトレンズを使うことが大切です。視力の左右差の有無、乱視を矯正するかどうかなど、個人の事情に合わせたものを使いましょう。遠視や乱視が眼精疲労の原因である場合、自分に合った眼鏡・コンタクトレンズに変えることで改善されることがあります。

日ごろから眼精疲労を予防するには、とにかく、目に疲労をためないことが重要になります。VDTを利用するときは、以下のことに気をつけましょう。

(日本眼科医会HP「目についての健康情報 パソコンと目」高村悦子 より参照)

また、目を使いすぎてしまったときは、以下の回復方法が効果的です。

・目は休み休み使う

近くを見る作業は15分ごとに休み(遠くを見る、目を閉じる等)をいれる、1時間以上連続して作業をしないようにする

・目の乾燥を和らげる

意識してまばたきを多くする、エアコンの風が直接顔に当たらないようにする、部屋が乾燥しているときには加湿器を使用する、ドライアイの症状が出る前に早めに人工涙液等で目を潤す

・温罨法(おんあんぽう=症状を和らげるために患部を温めること)

目の周りを温める(蒸しタオル、専用のアイマスク等)、入浴によって全身を温める

・運動

目の運動ではなく、体操やストレッチなどをする。全身の筋肉の緊張をほぐすのがよい

・マッサージ

目の周囲のツボを刺激する(眼球を圧迫しないよう注意)

予防や回復方法を実践することで、VDTなど眼精疲労の原因と上手に付き合い、目に健やかな生活を送りましょう。

解説:加畑 隆通

水戸済生会総合病院

副院長・眼科 主任部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス