寒くなるにつれ、こたつや使い捨てカイロで暖を取る機会が増えてきました。ここで注意したいのが、暖房器具による低温やけどです。高温でのやけどと違いじわじわとダメージを受けるため、気づかないうちに重症化することも。済生会吉備病院・形成外科の永瀬洋先生に、冬場に気をつけたい低温やけどについて聞きました。

「低温やけど」ってどんなやけど?

皮膚に高温が作用して起こるやけどのうち、比較的低い温度(約40~50℃)で生じるものを「低温やけど」といいます。これは、短時間の接触では問題とならない程度の温度が、長時間にわたって接触部分に作用することにより生じます。そのため、自覚症状が現れにくいのが特徴です。本人も気づかないうちに皮膚の奥まで損傷していることが多く、高温が短時間作用するより重症化しやすいとされています。

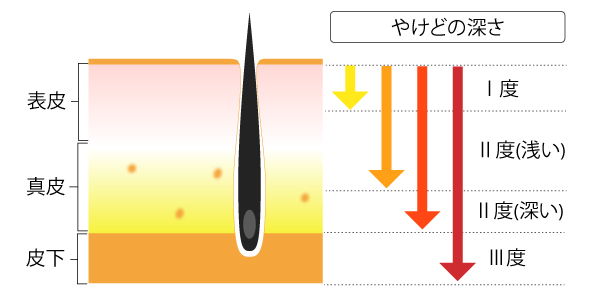

発症すると、赤みや痛み、水ぶくれなどが現れます。その後、2週間ほどかけて血流の悪化とともに細胞の壊死が進み、皮膚が黒くなっていきます。また、細菌感染を引き起こしたり、皮膚のひきつれなどの後遺症が残ったりすることもあります。通常のやけどは損傷の程度によってⅠ度、Ⅱ度、Ⅲ度に分類されますが、低温やけどはほとんどがⅢ度となります。

やけどの深さによる分類

| Ⅰ度 | Ⅱ度(浅い) | Ⅱ度(深い) | Ⅲ度 | |

|---|---|---|---|---|

| 損傷レベル | 表皮より浅い | 表皮、真皮の浅い層 | 表皮、真皮の深い層 | 皮膚全層・皮下組織 |

| 外見の症状 | 赤み(充血、発赤) | 水痘(水ぶくれ) | 水痘 | 乾燥(黒色、白色) |

| 自覚症状 | 痛み、熱感 | 強い痛み | 弱い痛み | 無痛、感覚なし |

| 治療期間 | 数日 | 1~2週間 | 3~4週間 | 1カ月以上 |

| 傷跡 | 残らない | 残らない | 残る | 残る |

やけどの範囲が狭ければ軟膏の塗布などの保存的治療が、範囲が広ければ皮膚の移植が主に行なわれます。壊死した皮膚を切除することもあります。

多くは、電気ストーブやこたつ、使い捨てカイロ、湯たんぽ、電気毛布など、冬場に長時間、体に当てて使用するものが原因となって発症します。長時間といっても、これらの製品の温度が50℃くらいに達している場合、約3~4分の接触で発症することもあるため、注意が必要です。

近年、こうした製品の使用の増加に伴い、低温やけどの発症も増えています。低温やけどは、保存的治療であっても数カ月かかったり、重症の場合、手術などの専門的な治療を要したりします。そうならないためには、低温やけどのことや、原因となる製品の正しい使用方法を知り、体の特定の部位が長時間触れないようにするなどして、発症を予防することが大切です。

こんな人は低温やけどに要注意!

多くの場合、本人も気がつかないうちに発症します。また、発症には血流の悪化がかかわっているほか、皮膚の薄い高齢者や乳幼児に起こりやすいとされています。そのため、以下のような場合は注意が必要です。

・服薬などにより意識がない

・体に麻痺がある

・飲酒後に熟睡している

・皮膚の薄い高齢者、乳幼児

・末梢神経障害のある糖尿病患者

また、予防のためには暖房器具などを正しく使うことが重要です。低温やけどは皮膚との接触時間が長くなることによって発症するので、以下のポイントを守って暖を取るようにしましょう。

電気ストーブ、こたつなどの暖房器具

ある程度温まったら一度切って、つけっぱなしにしないようにしましょう。オフタイマーなども活用してください。飲酒・服薬時は気づかないうちに寝てしまうことも多いので、特に注意が必要です。

貼るタイプの使い捨てカイロ

肌に直接貼らず、衣服の上から貼るようにしましょう。

皮膚がこんな状態になっていたら低温やけど!応急処置を

痛みや赤みがある早期であれば、流水で冷やしましょう。冷やすことで、こうした症状を抑えることができます。だいたい10~30分くらいかけて、水道水などの流水を直接患部にかけます。その際、水ぶくれがあれば、なるべく破らないようにしましょう。

ただ、冷やすことで皮膚への損傷が抑えられるわけではありません。また、流水ではなく氷で冷やした場合、皮膚の薄い高齢者や乳幼児は、凍傷になることもあるため、注意しましょう。

ノートパソコンでやけど?

ノートパソコンも、低温やけどの原因となりうることをご存知ですか?

ノートパソコンに内蔵されたバッテリーは、長時間の使用によって高熱になることがあります。また、パソコンを長時間使用する際には、ずっと同じ体勢でいることが多く、血流の悪くなった足の皮膚にバッテリーが長時間接触することで、低温やけどを発症するのです。発症までの時間の目安は、42℃くらいの熱であれば、約6時間程度ともいわれています。高齢者など皮膚の薄い人は、ひざに置いた状態でノートパソコンを長時間使用する際には、注意しましょう。

解説:永瀬 洋

済生会吉備病院

形成外科診療部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス