人間の営みとして行なわれている「ウンチを出すこと」。毎日スッキリといけばよいですが、便秘ぎみなど悩みがある人も多いようです。そこで健康なウンチの見極め方、ウンチから分かる病気の兆候、腸内細菌との関係など、気になるウンチのことを新潟病院院長で消化器が専門の本間照先生に聞きました。

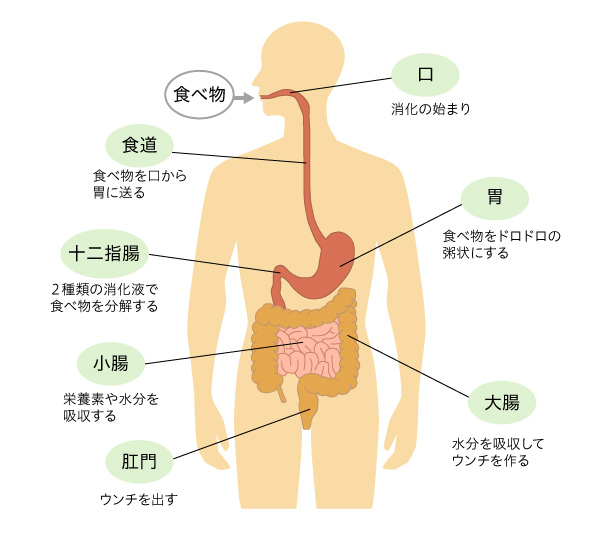

ウンチってどうやって作られる?

●ウンチができるまで

私たちが食べた物は、どのような過程を経てウンチになるのでしょうか? 順番に見ていきましょう。

まず食べ物が口に入り、消化が始まります。噛むことで食べ物は消化酵素を含んだ唾液と混じります。

まず食べ物が口に入り、消化が始まります。噛むことで食べ物は消化酵素を含んだ唾液と混じります。

その後、食道を通り、胃に入ります。胃では食べ物が消化酵素と混じってドロドロした粥のような状態になります。

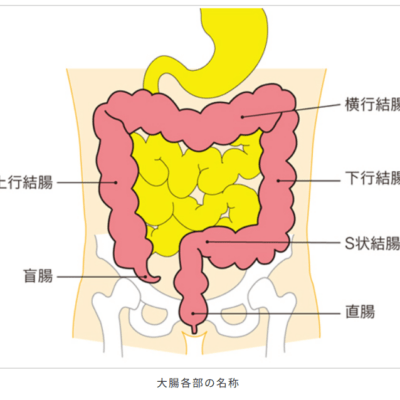

次の十二指腸では、胆のうから運ばれた胆汁と、膵臓(すいぞう)から流れてくる膵液によって、食べ物を分解します。その後、小腸に運ばれ、そこで栄養素や水分が吸収されます。残った水分が大腸でさらに吸収され、最終的に肛門からウンチとして排泄されます。

●食べ物がウンチになるまでの時間

食べ物が口から入ってウンチとして出るまでにかかる時間は、個人差はあるもののおよそ3日以内です。特に大腸での時間が長く、1~2日くらいかけて大腸で水分を吸収してウンチを作ります。ちなみにウンチが出る頻度は、ほぼ毎日というのが日本人の平均のようです。

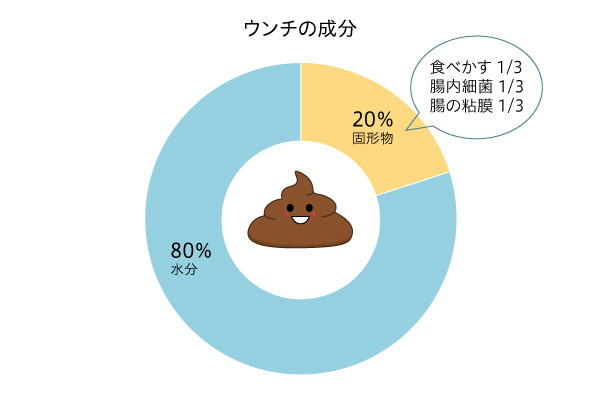

●ウンチの成分って何だろう?

ウンチを構成する成分は、80%が水分です。残りの20%が固形物ですが、そのうち「食べかす」「腸内細菌」「はがれた腸粘膜(腸の内側の細胞)」が3分の1ずつを占めます。

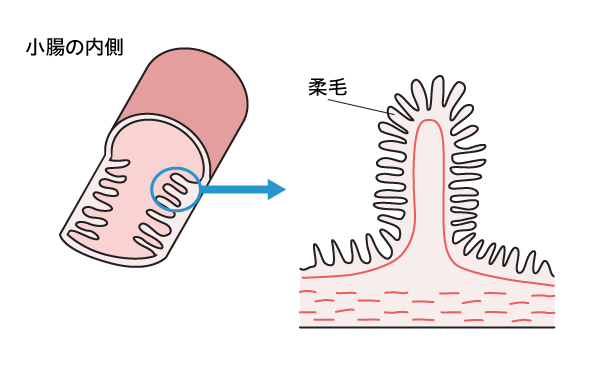

小腸の内側はテニスコート1面分!

小腸は大人で6~7メートルの長さがあります(大腸はその人の身長程度の長さ)。小腸の内側は柔毛(じゅうもう)という細かい毛のようなもので覆われています。これは食べ物に触れる面積を多くして効率よく栄養を吸収するためです。小腸の内側を広げるとテニスコート1面分ぐらい(約200平方メートル)の広さがあります。その細胞が新陳代謝ではがれてウンチとして出ていきます。

小腸のがんが少ない理由は?

小腸の内側の細胞(上皮細胞)はだいたい3日で入れ替わります。細胞が短い期間で新しいものになるため、小腸のがんは少ないです。一方、大腸の上皮細胞が入れ替わるのは11日と小腸より8日多くかかります。8日多い分、がんの成長を許してしまい、大腸がんができてしまうのです。

ウンチを見ると体調が分かる?

●ウンチの形や臭いによる違い

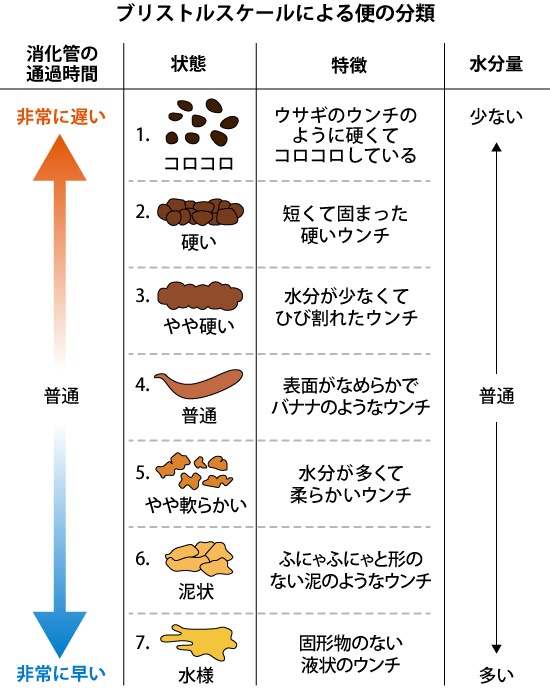

ウンチの形状を見分ける際の指標として、ブリストルスケールがあります。これはウンチの硬さをもとに口から肛門までの消化管を通過した時間(特に大腸の通過時間)を判断するために作られた基準です。硬いウンチは通過時間が遅く(大腸で吸収する水分が多く)、ウンチに含まれる水分が少なくなります。逆に軟らかいウンチは通過時間が早く(大腸で吸収する水分が少なく)、水分を多く含んだウンチになります。

ブリストルスケールはウンチの硬さや形状で7段階に分類され、下表の1や2の状態であれば便秘、6や7の状態であれば下痢と判断されます。

ウンチの臭いからも、体内の状態が分かります。臭いが強い場合は、食生活の乱れなどから腸内細菌のうち悪玉菌が増え、メタンガスやスカトールガスなどの発酵ガスが発生していると疑われます。

●理想のウンチとは?

理想的ないいウンチは、バナナのような状態でするっと出てくるものです。いいウンチを出すには、適切な水分量(ウンチ全体の80%程度)に加え、粘液のコーティングが必要です。大腸の上皮細胞には粘液を分泌する働きがあり、それによってウンチがコーティングされ、するっと出てくるのです。

●こんな色のウンチが出たら要注意!

ウンチを作る過程で胆汁色素のステルコビリンが生成されますが、これがウンチの茶色を作っています。

茶色のウンチであればよいのですが、次のような色だと要注意です。

黒いウンチ

黒いウンチ

胃潰瘍や十二指腸潰瘍の可能性があります。胃や十二指腸から出血があると、赤血球のヘモグロビンが酸化され、ウンチは黒くなります。これは「タール便」などとも呼ばれます。

赤いウンチ

赤いウンチ

大腸からの出血が考えられます。大腸は、胃や十二指腸のように強い酸が出ないため、血が変色せず、赤いウンチになって出てきます。大腸の炎症やポリープ、大腸がん、痔などが疑われます。

子どもの場合はロタウイルスなどによるウイルス性胃腸炎が考えられます。このほか、コレラにかかっても白くなり、俗に「米のとぎ汁状」ともいわれます。また、ウンチが白くて身体に黄疸が現れる(目が黄色っぽくなるなど)と、膵臓がんや胆管がんが疑われます。

赤ちゃんではウンチが緑色のことがあります。特に人工栄養(粉ミルクや液体ミルクなど市販の育児用ミルク)の場合に多いといわれていますが、心配はいりません。

いいウンチを作るには?

●腸内環境を整える

いいウンチを作るためには、腸内環境を整えることが大事です。大腸には100~1000兆個もの腸内細菌がいます。大きく善玉菌、悪玉菌、日和見菌に分けられ、それぞれ20%、10%、70%の比率が理想です。腸内環境を整えるには、バランスよくさまざまな種類の物を食べ、腸内細菌の数や種類を増やすことが大切です。

●ストレスとうまく付き合う

腸はストレスの影響も受けます。そのためストレスに気づいて上手に対処することも必要です。コツは楽しめたり熱中できることを見つけておき、ストレスを抱えたらそちらに意識を切り替えることです。これは急にはできないため、普段から意識を切り替える練習をしておくのがお勧めです。

●大腸の蠕動運動を促す

大腸は寝てる間は休んでいて、朝起きると動き出します。中でも朝食後は最も蠕動(ぜんどう)運動が盛んです。この身体に本来備わっている機能を取り戻すことで便秘の改善も期待できます。そのためには規則正しい生活が大切です。また、大腸の蠕動運動を促進するには、少し汗をかくような運動も効果的です。

ウンチにまつわるQ&A

ここまでウンチについて見てきました。少しはウンチを身近に感じてもらえたでしょうか?

最後に本間先生からメッセージです。

ウンチのことをあんまり嫌わないでください。ウンチは身体からのお便り、メッセージです。和式便所が主流だった頃は、しゃがんで用を足すのでウンチとの距離が近かった。でも今は洋式便所になり、場合によっては勝手に流れていくこともあります。健康状態のチェックのために、たまにはじっくりと自分のウンチを観察してみるのもいいかもしれません。

解説:本間 照

新潟病院

院長 消化器内科

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

病気解説特集

- 脳梗塞を心臓外科手術で予防する ウルフ-オオツカ法 2025.12.04

- 体を大切にすることは、未来を大切にすること。 「プレコンセプションケア」を知っていますか? 2025.11.19

- スマホ世代の子どもたちが危ない!? 「子どもの視力低下」を防ぐには? 2025.10.24

- 飲み込みづらい? 食べこぼしが増えた? それって「オーラルフレイル」かも!? 2025.09.25

- 日本人が最も多くかかる「大腸がん」は早期発見がカギ。大腸がん検診の“今” 2025.08.19

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス