血液の病気を治療するために行なわれる骨髄移植。現在も、骨髄バンクを介して約2,000人の患者さんが必要としています。若い世代のドナー登録が必要ですが、骨髄移植と聞いて「すごく痛い」といったネガティブな印象を持つ人も少なくないようです。骨髄のしくみや骨髄移植、骨髄提供の現状について解説します。

骨髄の中で行なわれていること

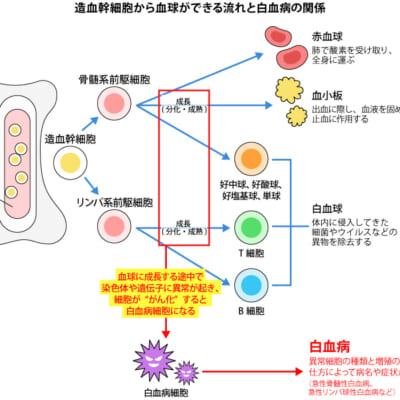

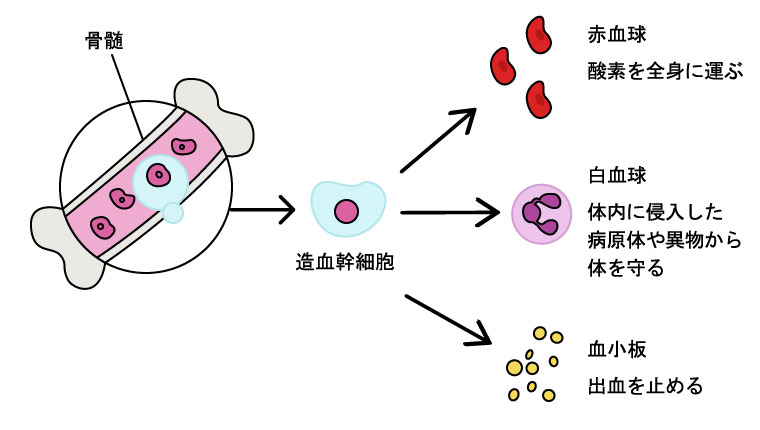

済生会前橋病院・血液内科の佐倉徹先生によると、血液は、酸素を全身に運ぶ「赤血球」、細菌など異物を排除する「白血球」、出血を止める「血小板」などの血液細胞を含んでいます。これらは、骨の内部にある「骨髄」の中で、血液細胞のもとになる「造血幹細胞」が成長することで作られます。すなわち、「骨髄」という血液の”工場”で、「赤血球」などの”商品”を作り、全身に”出荷”するのです。

しかし、白血病や再生不良性貧血、悪性リンパ腫といった血液の病気を発症すると、正常な血液を作れなくなります。例えば白血病は、なんらかの遺伝子異常が起こり、骨髄の中の造血幹細胞をがん化させてしまう病気です。これに対し、造血幹細胞を移植することで造血機能を回復させる治療法を「造血幹細胞移植」といいます。造血幹細胞を取り出す方法によって、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植に分かれています。

解説:佐倉 徹

群馬県済生会前橋病院

副院長兼白血病治療センター長

造血幹細胞移植とは

日本骨髄バンクでは、骨髄移植と末梢血幹細胞移植を行なっています。血液の病気で苦しむ患者さんを救うには、下記の移植が効果を発揮します。副作用のリスクや移植する細胞の性質に多少の違いがあるため、採取方法は患者さん側が選びます。しかし、ドナーへも受けたくない採取方法があるか確認するので、ドナーが希望しない方法で採取することはありません。なお、どちらの方法でもドナーの負担に差はないとされています。

● 骨髄移植とは?

患者さんの骨髄(造血幹細胞を多く含み、血液成分の大半を作る組織)を健康な人のものと入れ替える治療法です。たまに「骨髄」と「脊髄」を勘違いされることがありますが、脊髄は脳から延びて背骨の中を通っている中枢神経で、骨髄移植とは関係ありません。

● 末梢血幹細胞移植とは?

健康な人の血液から造血幹細胞を採取し、移植する方法です。通常、血液には造血幹細胞がほとんど含まれていませんが、白血球を増やす薬(G-CSF)を注射すると血液にも流れ出します。これを採取し、患者さんに注入します。

「骨髄提供」について

今回は骨髄バンクで最も一般的な「骨髄提供」について説明します。

骨髄などの提供は誰にでもできるわけではなく、患者さんとドナーで白血球の型(HLA型)が一致している必要があります。組み合わせは数万通りあり、きょうだい間では4分の1の確率で一致しますが親子間ではまれにしか一致しません。きょうだい間で移植できない場合は非血縁者に頼るしかなく、それでも数百から数万分の1の確率でしか一致しないため、骨髄バンクで広く一般からドナーを募っています。 ドナー登録は献血ルームや保健所のほか、全国で開催している「ドナー登録会」で行なえます。

登録後は、患者さんと白血球の型が適合したら骨髄バンクからドナー候補者になった旨の連絡が来ます。骨髄提供の場合、本人や家族の意向、健康状態などの条件に合致し最終ドナーに選ばれたら、3泊4日程度入院し全身麻酔下で腰の骨から採取します。骨髄液の採取量は、ドナーの安全を保障し、かつ患者さんの骨髄移植に必要な量を確保します。例えば、体重約60kgの人に対して約1Lの骨髄液を採取します。

詳細は、日本骨髄バンク「教えて 骨髄バン子ちゃん!」を参照してください。

2019年8月末現在で骨髄を必要としている患者さんは1,984人、対してドナーは521,127人登録されています。毎月100例前後、非血縁者間で移植が行なわれており、8月は107例実施しました。2018年までの1カ月当たりの新規ドナー登録数は2,600人前後でしたが、2019年2月以降は報道などで世間の関心が高まったためか登録数が増え、8月は例年の約1.4カ月分に当たる3,668人となりました。

骨髄提供に伴うリスク

骨髄提供は100%安全とは言い切れませんが、リスクを正しく知った上でドナーになるかを決定してください。

まず、日本の骨髄バンクにおいてドナーの死亡例はありません。ただし、過去に骨髄を採取したり提供したりした後に急性C型肝炎、後腹膜(腹部の背側)や左中殿筋(尻の筋肉の一つ)の血腫といった健康被害が発生したことがあります。いずれの場合も治療により回復しており、今は通常の生活に戻っています。

採取後の症状では個人差がありますが、大半の人は1~7日程度鈍い痛みが続いたと言います。まれに、1カ月以上痛む例もあります。微熱や喉の痛み、吐き気、全身のだるさが出ることもありますが、ほとんどの場合1~2日で軽快します。通常は3泊4日の入院で採取しますが、上記のような症状により入院期間が延びることもあります。

健康被害が起きた場合の補償制度もあり、これまで腰痛、採取部位の痛み、手足のしびれなどの症状に対し保険が適用されました。1993年から2017年3月末までに2万例以上の骨髄採取が実施されましたが、入通院保険が適用されたのはこのうち181例、わずか0.8%程度です。

若手ドナーの不足と提供を断るドナー候補者が多いことが課題

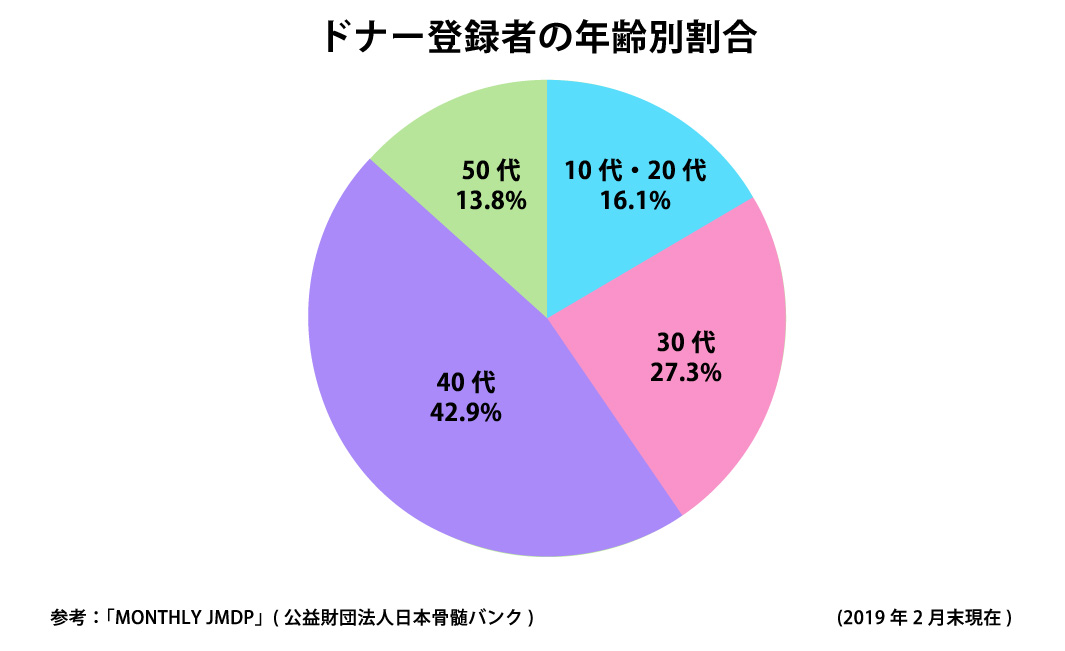

課題もあります。ドナーになれるのは55歳までですが、40代以上のドナー登録者が56.7%と半数以上を占めているため、このままだとドナー登録者数が大幅に減ってしまいます。日本骨髄バンクでは、大学での登録会や学校での講演会を行なうなどして、対策に取り組んでいます。

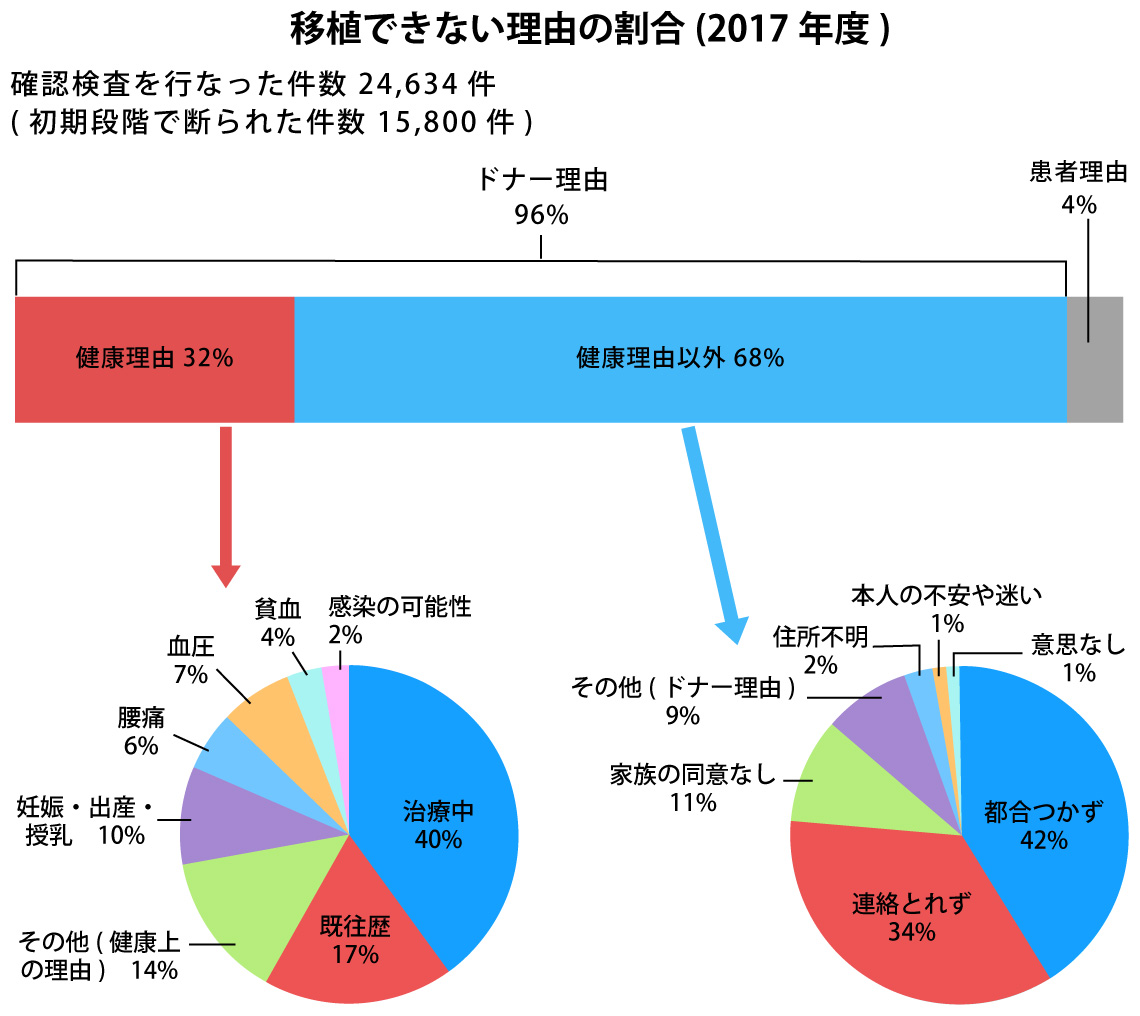

また、2019年8月末のドナー登録者数は先述のとおり521,127人いて、患者登録後1人以上のドナー候補が見つかる確率は2018年時点で95.8%(出典:日本赤十字社/造血幹細胞移植情報サービス)と非常に高くなっています。しかし、移植を受けられる患者さんの割合は57.4%にとどまっています。適合してもコーディネートが終了するケースの大半がドナー側の理由です。

先述のとおり、ドナー登録者の半数以上は40~50代ですが、実際に提供した割合は20~30代が63.4%(2018年9月末現在)と、若い人が多くなっています。これは、健康問題が理由の一つです。提供できない理由の約3分の1を占めており、ドナー登録した若い頃は問題なくても、40~50代でドナー候補になったときには生活習慣病で骨髄提供できなかった、という話をよく聞きます。

また、健康上の理由以外で注目してもらいたいのが、「家族の同意が得られない」人の割合が11%である点です。ドナー登録時は家族の同意を入念に確認されることはありませんが、実際に提供する際は家族の同意が必須です。移植は入院や健康上のリスクを伴うため、家族の協力が必須だからです。しかし、骨髄採取は全身麻酔下で行なわれることなどから、不安に感じる家族もいます。したがって、登録前に家族とよく相談し、ドナーの家族は、骨髄・末梢血幹細胞提供に関する正しい知識を持って話し合うことが重要です。

さらに、日本骨髄バンクでも、ドナーになったときに休暇を取れるようにする「ドナー特別休暇制度」を企業に求めるなど、ドナーになりやすい環境づくりに取り組んでいます。もし骨髄ドナーに興味があれば、献血ルームやドナー登録会などでスタッフに声をかけてみてください。

正しい知識を持ち提供意思があるドナーが増えてほしい

患者さんから、「ドナーが見つからないつらさよりも、ドナーが見つかったのに断られるつらさのほうが苦しい」と言われたことがあります。患者さんは、骨髄バンクに登録された人の中でHLA型が一致した人がいたかどうか、今どれぐらいの人が候補として残っているかなどを主治医から伝えられることもあり、移植を心待ちにしています。健康理由など仕方ない場合もあるかと思いますが、骨髄・末梢血幹細胞提供に対する誤った認識から断られるのは、患者さんにとって非常につらいものです。正しい知識を持った上で、「提供しよう」と思ってもらえる人が増えることを願っています。

取材協力:小島 勝

公益財団法人日本骨髄バンク

広報渉外部 広報チーム

チームリーダー

病気解説特集

- 脳梗塞を心臓外科手術で予防する ウルフ-オオツカ法 2025.12.04

- 体を大切にすることは、未来を大切にすること。 「プレコンセプションケア」を知っていますか? 2025.11.19

- スマホ世代の子どもたちが危ない!? 「子どもの視力低下」を防ぐには? 2025.10.24

- 飲み込みづらい? 食べこぼしが増えた? それって「オーラルフレイル」かも!? 2025.09.25

- 日本人が最も多くかかる「大腸がん」は早期発見がカギ。大腸がん検診の“今” 2025.08.19

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス