防災用品や非常食と併せて備えたいのが、非常時の病気やけがの知識。いざというときに落ち着いて対処できるよう、ポイントを予習しましょう。避難所での健康管理のコツについて、福岡県・済生会大牟田病院・内科の田尻守拡先生に教えてもらいました。

避難所の環境を想像しよう

2020年7月、九州で記録的な豪雨が発生しました。当院前の道路は冠水し、路上の車両が身動きを取れなくなったり、横転したりとパニック状態になりました。院内1階は床上浸水の被害に遭い、診療はストップ。翌日は清掃に丸一日を要しました。

路上で逃げ場を失った人を中心に、当院で避難者の受け入れを行ないました。その際、新型コロナ感染症対策のため、十分な数のマスクの用意や密状態を避ける工夫など、時代に合わせた備えが必要だと痛感しました。

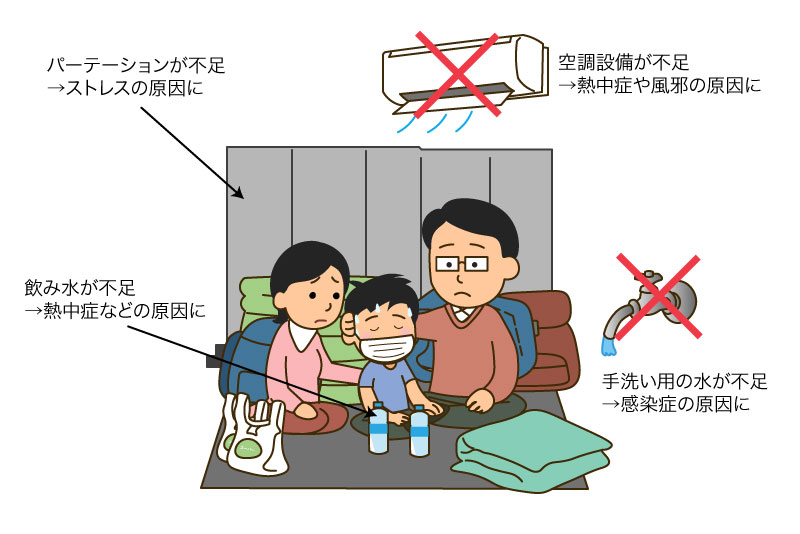

災害時には体育館などが避難所となりますが、温度管理が十分にできなかったり、プライバシーを確保しづらかったりと、不便な点も少なくありません。しかし、第一に優先すべきは身の安全です。いざというときに安心して避難できるように、避難時の心身への影響や、個人で備えておくとよいものを用意しましょう。

非常時に発症しやすい疾患

熱中症

空調設備が十分でない場所では、室内に熱気がこもらないように風の通り道を意識して換気を行ない、熱中症を予防しましょう。足がつる、頭痛、吐き気など、熱中症の症状が出た際は、できるだけ涼しい場所に移動して体を冷やし、体温を下げる必要があります。悪化すると危険なので、躊躇(ちゅうちょ)や我慢をせず医療機関へ相談しましょう。

十分な水分補給ができるように、2~3日分の飲用水を備蓄しておきましょう。梅干しが1、2個あれば、非常時のミネラル補給に役立ちます。

感染症

新型コロナ感染症の感染対策が欠かせませんが、季節によっては感染性胃腸炎、風邪、また結核などにも注意が必要です。熱中症同様、十分な換気をしながら、マスクの着用、手指の消毒を徹底しましょう。ケガや泥水につかった場合に破傷風への注意も必要です。

被災直後、避難所の手洗い用の水には避難者が殺到する恐れがあります。九州の豪雨発生時には、2~3日ほどで済生会グループから水などの支援物資が届きました。物資到着までの消毒用アルコール、マスクなどの備えは個人で用意しておくと確実です。

咳、発熱、下痢など、感染症の症状がみられる場合は、感染拡大防止のため集団から離れた場所(可能であれば別室)への移動が望ましいです。解熱剤、整腸剤など、飲みなれている常備薬があれば備えておきましょう。

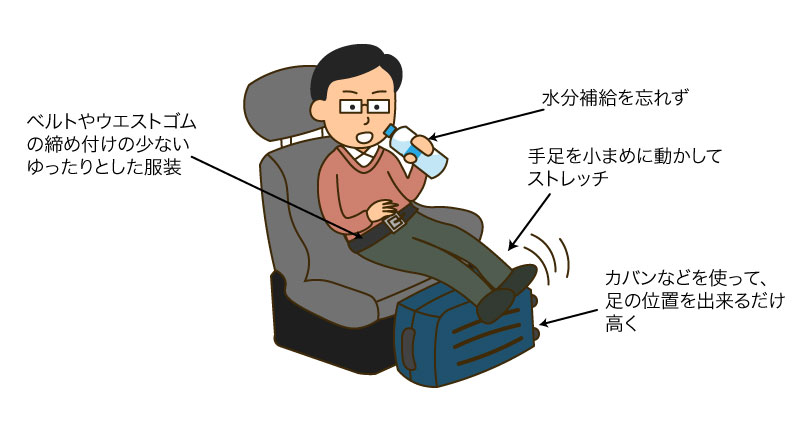

エコノミークラス症候群

2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震で問題になったのがエコノミークラス症候群です。自家用車内などの狭い環境で長時間同じ姿勢が続くと、血流が滞り血栓ができやすくなります。非常時はストレスで血圧が上がりやすいため、リスクも高まります。

車中避難の場合、定期的に車外に出てストレッチを。車内でも可能な範囲で手足を小まめに動かしましょう。水分をしっかり摂取して、血流を促すことも重要です。

粉じんによる肺への被害

倒壊した建築物を解体・処理する際に、コンクリートの破片、壁材、土砂などの粉じんを長時間吸い込むと、呼吸困難、咳などの症状を伴う「じん肺」の発症リスクが高まります。喘息などの基礎疾患がある人やアレルギー体質の人は、咳が誘発されやすくなります。

専門業者に依頼できず、やむを得ず作業を行なう場合は、不織布マスクの着用、換気を徹底しましょう。咳、痰、息切れなどの症状が続く場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

コロナ禍により、マスクの着用が日常的になってきましたが、マスクから鼻が出ていたり、顔とマスクの間に隙間ができていたりと、正しく着用できてない人も多くみられます。息苦しいかもしれませんが、マスクのワイヤーを鼻にぴったり当てて、隙間ができないように着用しましょう。

一酸化炭素中毒

非常時に役立つ発電機やキャンプストーブ(木炭使用)ですが、誤った使用法により、一酸化炭素中毒を起こす危険があります。使用法を守り、換気を徹底しましょう。頭痛、吐き気の症状が出る場合は、既に酸素吸入が必要な状態です。至急、医療機関を受診しましょう。

心身の機能の低下

強いストレスを受けることで、不安、動悸などのメンタルの不調も現れやすくなります。災害は突然やってくるものなので、パニック症候群に陥る人も少なくありません。横になれるスペースで安静にして、医療チームのサポートを受けましょう。

強いストレスや生活リズムの崩れから、不眠症状が出ることも。起床・就寝の時間を意識したり、日中は寝転ばずにできるだけ動いたりと、非常時こそ生活リズムを保つことが重要です。

運動量の減少は、高齢者の筋力低下も招きます。避難期間が長くなればなるほど筋力は落ちやすいので、軽い運動を積極的に取り入れましょう。気持ちにゆとりがないと体操は難しいので、近所の人と声を掛け合って、コミュニケーションを取りながら行ないましょう。

事前に備えて冷静な対応を

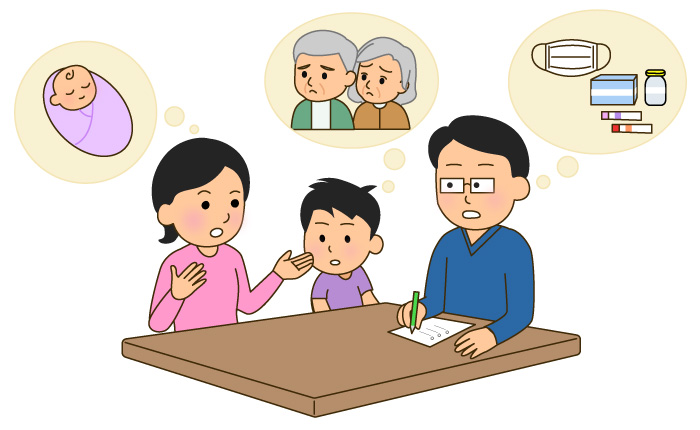

今回紹介した例以外にも、慢性疾患の増悪や口腔トラブルなど、さまざまな事態が想定されます。基礎疾患のある人、妊婦さん、高齢者、小さな子どもがいる家庭など、災害時に発生しそうなトラブルをイメージし、話し合うことで、いざというときの混乱を抑えられます。

防災セットには、マスクやアルコールなどの衛生用品を多めに備えましょう。常備薬、救急セットの準備に加え、普段薬をのんでいる場合は、その薬名を書いたメモを入れておくとよいでしょう。非常時は薬の入手が困難になるため、基礎疾患のある人は常にギリギリにならないよう早めに通院して薬に2~3日分の余裕をもたせるなど、工夫が必要です。

解説:田尻 守拡

大牟田病院

副院長・呼吸器内科部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス