- 済生会の理念

済生会の理念

済生会の理念済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、日本最大の社会福祉法人として全職員約64,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

- 事業内容

事業内容

事業内容済生会は、405施設・437事業を運営し、66,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。

- 施設と拠点

- 症状別病気解説

症状別病気解説

症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。

- お知らせ

- 採用情報

採用情報

採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。

- トピックス

トピックス

トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。

- 寄付のお願い

- English

-

多くの人が症状に苦しんでいる片頭痛。最近になり片頭痛を引き起こす化学物質が特定され、それを契機に画期的な予防治療薬が誕生しました。患者さんにとって福音とも呼べる新しい薬について、済生会境港総合病院・脳神経内科特任部長の粟木悦子先生に解説してもらいました。

年間およそ1000万人が罹患

多くの人が悩んでいるとされる慢性頭痛。中でも多いのは緊張型頭痛(緊張性頭痛)と片頭痛で、特に片頭痛はズキズキと脈打つように強く痛み、生活に支障をきたす度合いの高い頭痛です。

年間で日本の人口の8.4%(約1000万人)が片頭痛を罹患しているといわれており、男女別では男性3.6%、女性12.9%と女性に多くみられます。

片頭痛の特徴としては、

■ 頭痛発作を繰り返す

■ 頭の片側(時には両側)がズキズキと痛む

■ 日常的な動作や運動で頭痛がひどくなる

■ 吐き気や嘔吐を伴う

■ 光や音に対して過敏になる

などが挙げられます。

ただ、症状には個人差があり、必ずしもこれらの症状がみられるわけではありません。

片頭痛が起こる仕組み

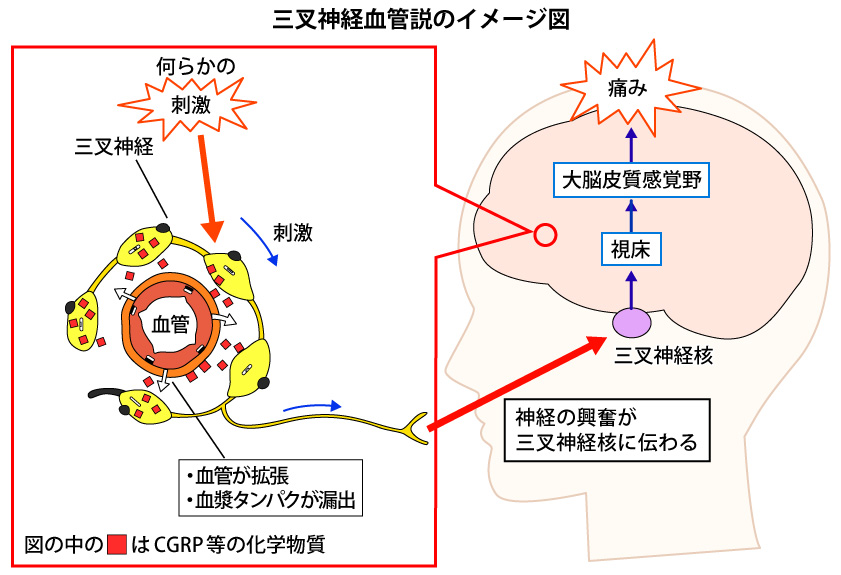

片頭痛の原因は、完全には解明されていません。現状では、頭痛を引き起こすメカニズムとして「三叉神経血管説」が有力視されています。

三叉神経は脳神経の一つで、頭部の知覚の大部分を担っています。

三叉神経の一部が、何らかの刺激によって(この「何らかの刺激」の正体は分かっていません)活性化されると、三叉神経から化学物質が放出されます。この化学物資が血管や周囲の組織に炎症を引き起こし、その炎症がさらに三叉神経を興奮させるという悪循環に陥ります。

そして炎症が拡大し、神経の興奮が三叉神経核、視床、そして痛みを感じる中枢である大脳皮質感覚野にまで伝わり、片頭痛の痛みとして自覚されるのです。

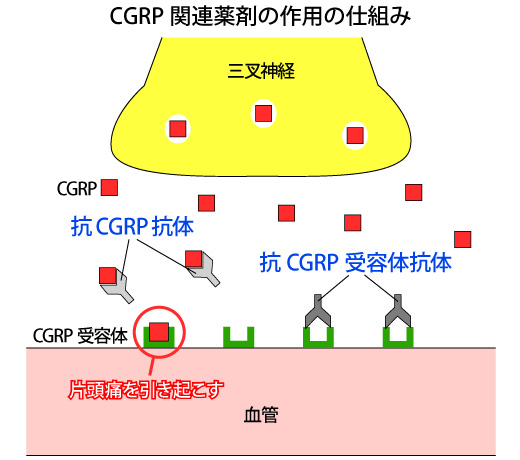

長年の頭痛研究によって、この化学物質が主にCGRPと呼ばれる中枢神経などに存在するアミノ酸の結合体であることが明らかになりました。それを契機に、CGRPの働きをブロックする「CGRP関連薬剤」の開発につながったのです。

これまでの予防治療薬の課題とは

ここで片頭痛の治療を整理すると、

●頭痛発作そのものを治療する「急性期治療」

●頭痛の頻度・程度を抑えていくための「予防治療」

の2種類に大きく分けられます。

このうち急性期治療については、2000年代にトリプタンと呼ばれる片頭痛特効薬が登場してから、飛躍的に進歩しました。

一方、予防治療については、各種血管拡張薬や抗てんかん薬、抗うつ薬といった他の病気の治療薬を経験的に流用しているケースが多く、効果や安全性、副作用の観点から多くの課題がありました。患者さんが薬を飲み続ける割合(服薬継続率)が非常に低いことも問題となっていました。

また、これまでの片頭痛予防薬は、いずれも効果判定までに少なくとも数カ月が必要とされ、効果が出るまでに時間がかかるのも課題でした。

そんな中、予防治療の新薬として注目されているのが、CGRP関連薬剤です。

月1回の注射で予防効果が期待できる

CGRP関連薬剤は数年前から海外で使用可能となり、抗CGRP抗体「ガルカネズマブ」(商品名「エムガルティ」)が2021年4月から、次いで、抗CGRP抗体「フレマネズマブ」(商品名「アジョビ」)と、抗CGRP受容体抗体「エレヌマブ」(商品名「アイモビーグ」)が2021年8月から日本でも使用できるようになりました。

三叉神経から放出されたCGRPがCGRP受容体に結合すると、周囲に炎症が波及して片頭痛発作が起こりますが、抗CGRP抗体や抗CGRP受容体抗体がCGRPの働きをブロックすることで炎症が広がりません。

これらCGRPおよびCGRP受容体を標的とした抗体薬は、副作用が少なく、効果が長続きするという特長があり、月1回の注射で片頭痛の予防効果が期待できます。また、効果が現れるのがかなり速く、注射後1週間目から効果が確認されています。

すべての患者さんに効果があるわけではありませんが、これまで重症度が高く、治療が難しい(難治性)とされてきた慢性片頭痛患者さんにも十分な効果を示すデータが出ています。

一方で、抗体薬は注射薬なので、月1回受診する必要があります。飲み薬も開発されていますが、日本ではまだ使用できません。また、非常に高額で、「エムガルティ」では医療費の自己負担が3割の場合、最初の月は約27,000円、2カ月目以降は月に約13,500円かかる(2021年8月時点)など、デメリットもあります。

新しい作用の仕組みを持つ薬として、今後も継続して安全性を観察していく必要があり、現在のところはガイドラインにより対象となる施設と患者さんが制限されています。

これらについては今後越えるべきハードルといえるでしょう。

広がる治療の選択肢

片頭痛の治療では、患者さんそれぞれの症状や希望に合わせて薬剤を調整していくテーラーメイドの治療が求められてきました。

しかし、これまでは頻回に片頭痛発作を繰り返す患者さんに対する治療薬の選択肢が乏しいことが問題となっていました。

CGRP関連薬剤の登場により、片頭痛が軽度で頻度が少ない患者さんから、頻度が高く難治性の患者さんまで、ようやく幅広い治療選択肢が整う形となりました。

頭痛は非常にありふれた症状であることから、患者さん自身が「たかが頭痛」と考えて受診をためらうケースも見受けられます。日常生活に支障をきたすような片頭痛に悩んでいる人は、一度近くの病院の脳神経内科、脳神経外科、あるいは頭痛専門外来を受診してみてはいかがでしょうか。

解説:粟木 悦子

鳥取県済生会境港総合病院

脳神経内科特任部長

※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

関連記事

病気解説特集

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- 運動のやりすぎで心にもダメージ! 「オーバートレーニング症候群」 2024.09.24

- もし自分や大切な人が発症したら……? 若年性認知症の実態と向き合い方 2024.08.30

- 離乳食期に意外と多い! 赤ちゃんの便秘事情 2024.07.30

- 帯状疱疹は高齢者だけの病気じゃない! 働き盛り世代にこそ知ってほしい 2024.06.28

- 「舌診」で身体の不調がわかるのはなぜ?舌は健康のバロメーター 2024.05.27

- 家では話せても学校ではだんまり…… しゃべりたくてもしゃべれない「場面緘黙」 2024.04.30

- 男性の「乳がん」をご存じですか? 2024.03.22

- 肉を食べる際は要注意! 「ステーキハウス症候群」とは? 2024.02.22

- すべて見る

施設と拠点

施設と拠点 お知らせ

お知らせ

済生会共同治験ネットワーク

済生会共同治験ネットワーク この人

この人 済生春秋

済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン

薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ

いまいみさの魔法のおりがみ

済生会保健・医療・福祉総合研究所

済生会保健・医療・福祉総合研究所