「Sleep is better than medicine」ということわざがあります。睡眠は薬に勝るという意味で、睡眠が健康に対していかに大切か、ということを示す言葉です。24時間稼働し続ける現代社会で、睡眠に問題を抱える人が増えています。生活習慣を改善し、スリープヘルスを保つことでよりよい生活を送りましょう。

睡眠不足が生活習慣病を引き起こす

日本人の睡眠時間は年々減少しており、睡眠障害を訴える人が増加する傾向にあります。24時間稼働し続ける社会になり、夜勤や交代制勤務が増加し、長時間労働や長時間通勤など不規則な生活のストレスが増えることが、睡眠が乱れる原因となっています。経済協力開発機構(OECD)が2014年に29カ国を対象に行った調査では、日本人の平均睡眠時間は韓国に次いで二番目に短い7時間43分となっています。一番長い南アフリカの9時間22分と比べると、1時間30分以上も差があることになります。

十分な睡眠がとれていないと、生活習慣病のリスクが高まります。例えば、日中の眠気から活動量が低下し、消費エネルギーが低下します。食欲を増進させるホルモンが増え、食欲を抑えるホルモンも減ることがわかっており、これらが原因で、肥満を引き起こします。肥満になることで、脂肪細胞から生活習慣病を引き起こす作用がある物質が出ることもわかっています。また、睡眠不足は、血糖値をコントロールするインスリンの働きを悪くすることで、糖尿病発症のリスクを高めるほか、さらに、体を興奮させる働きがある神経の活動が活発になることで高血圧をきたします。肥満、糖尿病、高血圧などが原因で狭心症や心筋梗塞、脳梗塞や脳出血などのリスクが高くなります。

“スリープヘルス”を守ることが、自分を守る

人間の寿命を80年とすると、そのうち25年間は眠っている計算になります。よりよく生きるためには、この25年分の睡眠の質をいかに高めるかが大切です。”スリープヘルス”を守ることができるのは、自分だけです。

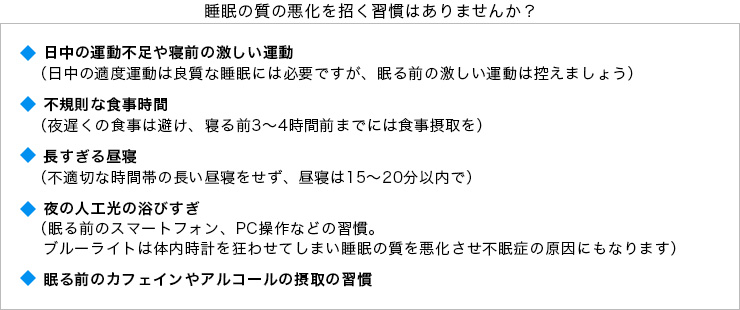

睡眠の質の悪化を招く習慣はありませんか?

○日中の運動不足や寝前の激しい運動

(日中の適度運動は良質な睡眠には必要ですが、眠る前の激しい運動は控えましょう)

○不規則な食事時間

(夜遅くの食事は避け、寝る前3~4時間前までには食事摂取を)

○長すぎる昼寝

(不適切な時間帯の長い昼寝をせず、昼寝は15~20分以内で)

○夜の人工光の浴びすぎ

(眠る前のスマートフォン、PC操作などの習慣。ブルーライトは体内時計を狂わせてしまい睡眠の質を悪化させ不眠症の原因にもなります)

○眠る前のカフェインやアルコールの摂取の習慣

また、近年は睡眠に問題を感じている人の多くは、不適切な生活環境や偏った睡眠習慣が原因となって十分な睡眠時間が得られずにいる状態、つまり睡眠時間の不足が原因となっていることが多いにもかかわらず、その自覚がない人も増えてきています。

生活環境や睡眠習慣を正しく保ち、十分な睡眠時間を確保しても日中の強い眠気などの睡眠問題が生じるのが睡眠障害です。多くの睡眠障害では正しい診断と治療が必要ですので、症状が続く場合には医療機関を受診することをお薦めします。

良い睡眠のための良い習慣

質の良い眠りで健康で快適な生活を送りましょう。

ポイント1

朝の光を浴びて日中はしっかり活動!

日中しっかりと活動をするためには起床時には朝の光を浴び、しっかりと朝食をとるようにすること。体内時計がリセットされて身体が活動状態に導かれます。また、この体内時計リセットが睡眠の規則正しいリズムを得ることにもつながります。また、日中の運動習慣を持つことは身体の健康だけでなく、睡眠の問題を改善することが分かっています。

ポイント2

睡眠環境を整えよう!

ベッドや布団のまわりが作業をする場所になっていると、眠るきっかけがつかめないかもしれません。携帯電話を使ったり、本を読んだりすることも極力避けましょう。ただし、横になる時間を決めて眠くなったら寝る、というように、睡眠の儀式の一つとして取り入れるのは、眠気を誘導する助けになります。おもしろい本を読むと、交感神経が活発になり、眠れなくなることもあるので、注意しましょう。

ポイント3

入浴を有効活用しよう!

人間の身体は、体温が上がって、下がるときに眠りに落ちやすいという特性があります。そのため、お風呂からあがって、身体が冷える頃が眠りにつきやすい状態です。就寝の約1時間前に入浴すると、布団に入った頃に体温が下がり始め、眠りにつきやすくなります。また、体温を上げるためにホットミルクなどを飲むのも有効です。

睡眠は借金はできても貯金はできない

2時間削った睡眠時間は、2時間長く眠るだけでは取り戻すことはできません。「寝だめ」という言葉がありますが、睡眠は借金(削る)はできますが、貯金(ためる)はできないのです。休日に長時間の睡眠をとったとしても、一瞬すっきりとした感覚になるだけで、根本的な解決にはなりません。平日と休日で睡眠時間に2時間以上の差があれば、睡眠が足りてないと言えるかもしれません。

解説:上森 栄和

済生会奈良病院

睡眠呼吸障害センター センター長

関連記事

病気解説特集

- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03

- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18

- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21

- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15

- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26

- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05

- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31

- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27

- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29

- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31

- すべて見る

済生会の理念

済生会の理念 施設と拠点

施設と拠点 症状別病気解説

症状別病気解説 お知らせ

お知らせ

採用情報

採用情報 トピックス

トピックス